No primeiro dia de festival de Brasília uma pergunta ressoa mais categórica: como persistir sobre a violência? Tempos de arbitrariedade irresoluta demandam uma reflexão sobre nossas mais contingentes reações. No caso de Torre das Donzelas, voltamos no tempo, ou melhor, damos um passo para trás com consciência de que aquilo é apenas um flashback consequente. O filme convida mulheres perseguidas e presas na ditadura, mais especificamente as militantes revolucionárias pós-golpe dentro do golpe em 1968 (AI-5), que foram parar no presídio Tiradentes em São Paulo para relembrar aquela convivência. Situado ironicamente no bairro de Bom Retiro, passado o primeiro pavilhão, chegava-se a uma construção redonda, em estilo colonial, conhecida também pelos machos do lugar como torre das donzelas. Imagina-se o porquê.

Uma torre é uma edificação estrutural que isola alguém, mas também eleva, reconfigurando assim uma nova forma de olhar o horizonte. O filme é sobre isso: sobre como reapropriar-se da condição de isolamento – perde-se a liberdade da morada de escolha, ganha-se o confinamento involuntário da intimidade forçada. Já uma donzela é uma moça solteira, virginal, geralmente retratada como indefesa. O filme é também sobre isso, só que, naturalmente, tão irônico quanto o aprazível bairro do presídio. Sobre como uma geração pós-guerra se liberta da carta-algema dos distantes maridos combatentes para pegar em armas, pensar o país, reconfigurar as linhas de força de uma sociedade.

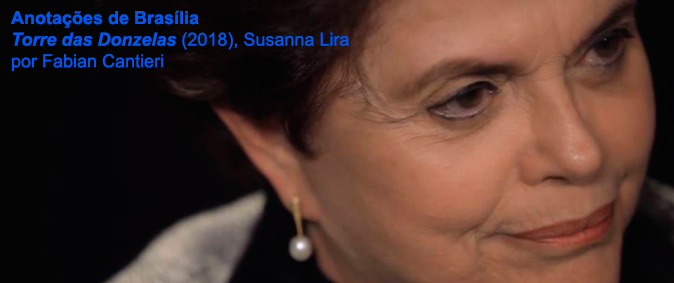

E este primeiro modelo de sociedade é a própria torre: duas arquitetas presas reorganizam o espaço – “era tudo beliche enfileirado” – para uma disposição onde as camas abrem caminho para melhor se olhar e conversar. Limpam, rearrumam os cômodos, cozinham, costuram, ensinam francês, inglês umas para as outras, trocam livros, vendem as peças que costuram para comprar comida e ajudar a família lá fora desamparada – coitados – sem a matriarca provedora. Tudo era comum a todas – omnia sunt communia – uma forma de interação humana longe da vivência lá fora. Não era só confabulação e proximidade, mas um microcosmos do impossível. Dilma Roussef diz ter se formado politicamente naqueles anos encarcerada. Estabelecem um fluxo de vida que não é só resistência, mas existência. Pois, por mais que resistir seja preciso e esteja na moda, existir é a forma última de conflagrar a não-derrota aos inimigos.

Torre das Donzelas confia tanto nas personagens a ponto de não escalonar Dilma a um panteão de protagonismo, mas – para um filme de memória – confia pouco na palavra e no que essa reverberação suscita: como filmes recentes que tentam recuperar um trauma (S21 – A Máquina de Morte do Khmer Vermelho, O Ato de Matar) ela arquiteta uma nova torre – uma espécie de cela brechtiana (o que não deixa de ser um contrassenso) – para evocar a lembrança tátil ou volátil daquele período, lembrança esta guardada a sete chaves por muitas, mesmo diante da própria família. Essa parte do encontro no artificialismo das novas celas gera alguma fagulha e é o mecanismo que proporciona certo respiro fora da elegância claustrofóbica dos talking heads de fundo preto. Em contrapartida, as encenações pouco agregam ao desenrolar da narrativa para além de uma espécie de virada de páginas temáticas. As simulações impõem à câmera um esconder-se por detrás de grades, paredes, rebocos de madeira de cama em busca de algo fugidio no segundo plano; um não-revelar por demais qualquer coisa, especialmente um excesso daquelas atrizes brancas, belas e novelescas que destoam do imaginário ditadura-escancarada apesar de uma entrevistada nos deixar claro que aquele pavilhão apartado das presas “comuns” (seja lá o que isso for), era composto predominantemente por mulheres universitárias, o que naquele tempo também queria dizer “de classe média-alta”.

Voltando a Brecht, Rithy Panh e Oppenheimer, quando falo que a estratégia era aparentemente parecida, na verdade, é preciso esclarecer uma fundamental diferença: enquanto em S21 – A Máquina de Morte do Khmer Vermelho, Panh leva dois sobrevivente à real locação penitenciária e lá eles se deparam com seus algozes vivos e, em Ato de Matar, Oppenheimer reencena as memórias de martírio com os próprios torturadores, Susanna Lira tem a clara intenção de revogar a proficuidade e, em alguns momentos (como no desfile de moda), até mesmo a alegria daquele espaço. É um espaço imaginário, portanto, sem a real portabilidade da dor. Falta sujeira (até a barata parece limpa), ruído; no lugar dos souvenires do corpo jamais filmados (acertadamente), sobram lágrimas em close (cansativamente), fica o dilaceramento da dignidade recomposta. Se essa alegria da esquerda contaminada em despudor desanda hoje muitas vezes – e o filme parece sempre querer falar de hoje também – numa festividade embriagada auto-celebratória e lacrativa, por outro lado, ela é o nó de uma política primária: a do extrato da interdependência e do elo consequente que nos mobiliza a agir em comunhão.

A “Suíte dos Pescadores”, de Dorival Caymmi, cantada pelas presas sempre quando alguém ia finalmente embora da penitenciária e recantada no filme junto a Alice Caymmi, não poderia ser emblema maior: o mar caymmiano, tão mítico em sua cosmologia, é um espaço de exílio, de isolamento temporário, de árduo trabalho provedor com volta marcada se Deus quiser, diferente por exemplo de “O Mar”, do mesmo Caymmi, onde ninguém nunca sabe se volta ou se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos n’O Mar… esse lado sublime de grandioso terror do oceano, pode ser transfigurado à prisão: quanta gente morre lá dentro ou é torturada (para uma personagem a morte era lucro), ou como diz umas das mulheres: “a partir de 1972, eles [os militares] não prendiam mais, só matavam.” Mas enquanto estavam lá dentro – e é o que uma Dilma altamente consciente consegue verbalizar ao fim (que todos que criticaram sua melopeia, sua maneira verbal, queimem a língua com esse filme) – algo acontece de transformador que só uma presa, ou um pescador, ou, em última instância, um ser político que se organiza consegue sentir e compreender. Sair era bom, era a liberdade – raison d’être da política –, mas era também o fim de um acontecimento. Um movimento que ecoa, transcende o tempo.

Leia também:

- O lugar do lá, por Luiz Soares Júnior

- Da urgência, por Raul Arthuso

- A história oficial, por Pedro Henrique Ferreira

- Fora da ordem, por Raul Arthuso

- Os fantasmas da história tocados por luvas de pelica, por Pablo Gonçalo

- Dissidências do poder, por Fabian Cantieri