Em crítica, fala-se comumente em efeitos de fora de campo, retórica destinada a ativar na cabeça do espectador a ideia, sugerida embora, de que ao campo preexiste sua alteridade incomensurável, de natureza tópica (a equipe, a câmera de filmar) ou transcendental-significativa (a Memória, o Imaginário): a pontualidade ou vastidão do fora de campo desvelado vai decidir em geral da grandeza do filme; pensemos, por exemplo, em thrillers, neste travelling dianteiro que progressivamente vai se aproximando do corpo a quem segue, na noite alta; não é preciso ser um espectador contumaz para saber que a pessoa perseguida pela câmera pode ser assassinada, pois é por intermédio desse efeito de fora de campo que se assinala seu desaparecimento iminente do campo, sua captura pelo invisível, e em filmes mais convencionais será esse “efeito de” o leitmotif majoritário das ações que ocupam o campo, empenhadas em um desvelamento da identidade do criminoso: no cinema dito clássico, o fora de campo, relegado injustamente pelos resenhistas de domingo às margens de uma diegese grandiloquente, ciosa de seus efeitos ilusionistas de sutura, é que em verdade será o mestre de cerimônias dramático, figurativo do filme: o seu Sésamo oculto e decisivo. Mas isto se pensarmos classicamente, e vermos o fora de campo “lançado pelo campo” como a dobra ou o suporte de uma vida ativa do espectador, que agarrará de forma diligente a isca lançada e se empenhará em verticalizar o filme (diegético, tópico) de domingo em um Filme da História do cinema; porém, e quando o fora de campo abandona as margens, aprofunda a fresta em uma rentrée obscena, e se torna a matéria imaterial (Lacan diria sempre melhor; um objeto a) de um filme, aquilo que justamente não pode ser mostrado sob pena de quebrar o contrato imaginário, feito de reserva figurativa e contenção dramática, entre aquele que tudo pode revelar (o artista, e pensemos que o cinema, pela sua natureza fotográfica-mimética, é aquela arte que potencialmente pode flertar com a pornografia) e o espectador, aquele que “deve” tudo acolher, sem no entanto ter o direito, dadas as condições fenomenológicas terríficas a que está submetido (sentado numa cadeira, hipnotizado por um halo intensivo de luz, seviciado pela escuridão e impossibilitado de se mover pela multidão aglomerada), de corresponder adequadamente à violação a que está sendo exposto; perceberam o que se joga aqui, como fora de campo inescapável das fotos recortadas sobre o abismo, mas também na cadeira pática do espectador de cinema? Sim, trata-se de tortura, aqui como lá.

Nicole Brenez, em um texto curto, mas impactante sobre a polêmica que opôs o evocativo Shoah de Lanzmann à recuperação alegorista do luto História(s) do Cinema de Godard, escreveu que os grandes filmes jamais feitos não nos foram mostrados, talvez porque, mesmo se feitos, jamais poderiam nos ser mostrados: o que aconteceu no campo de trabalhos forçados de Treblinka, no gulag soviético? O que aconteceu “lá”? – e pensemos com Brenez que a tortura é o lugar deste impossível lá, deste no man’s land onde se origina todo “aqui”; a tortura é aquele lugar limítrofe de insignificância onde se funda toda Significação, e, no caso do cinema, arte realista, a tortura é mais decisiva que a Morte, porque a primeira poderia ser filmada; quantas vezes ela nos foi ofertada num repasto lúgubre que se confundiu em geral com um cine terminal? Matou a Família e Foi ao Cinema, Saló, Gloria Mundi de Papatakis, os corpos segmentados/seccionados de Paolo Gioli… Não foram muitos os experimentos que ousaram assinalar este lá, e voltar ilesos. Os filmes clássicos jamais no-la revelaram em Cena, e foi preciso esperar o classicismo tardio (já um tanto mortuário, incapaz de crer totalmente nas potências do campo) de A Morte num Beijo (Kiss Me Deadly, 1955) para que tivéssemos acesso a este in extremis da percepção, ainda assim diferido pelos planos de pés balouçantes e ângulos agudos dos instrumentos da operação brutal: só podíamos contemplar o horror protelado pelos seus significantes agonísticos.

E não é de certa maneira esta a operação “de base” que orienta Anita Leandro em seu Retratos de Identificação? A tortura só nos pode chegar diferida pelo infinito trabalho da foto, por esta sincrética mediação que imprime à “impressão de verdade” do registro ditatorial uma cicatriz fantasmática, sequestrando as imagens da fotorreportagem médico-legal para um domínio a serviço de um outro logos, que leve as fotos tiradas por eles a coincidir com o relato elegíaco enunciado por nós (os discursos em off de Espinosa, Guarany…); Dora, Chael, ao longo do découpage assombrado pelo fondu (lembremo-nos precisamente deste crescendo funesto do close de Chael, que abandona as entranhas da profundidade de campo para apoderar-se completamente do filme, bordas e centro confundidos em um mesmo vórtex alucinante…), abandonam o médico-legal para se encaixar talvez numa novela familiar, cujo lugar decisivo é a palavra; Schelling dizia numa carta que toda imagem habitada por uma palavra passa a falar tanto ou mais que, e Retratos… exercita a letra dessa fórmula; na dialética hegeliana como no grande cinema mortuário que se debruça sobre seus limites e oclusões, a palavra-chave é trabalho, mas o trabalho do filme não vai se limitar ao terrífico quadro-negro de fundo que assinala metonímica, mas também metaforicamente, o Inominável da tortura; há esse jogo mais estrutural entre a foto alterada (ensombrecida, enviesada, índex figurativos de alterização do registro pelo relato, ou da percepção de choque pela anamnese) e a palavra narrativa; por sua vez, este “jogo” é submetido a um movimento reverso e complementar de fuga da imagem e de fixação da palavra: os mortos se animam e retrocedem diante de nós, como se esta vida autônoma fornecida à imagem pedisse ao relato dos sobreviventes um take a break!, uma pausa aliciante, para que esta imagem empreinte de fantasma possa também ser o lugar de uma enunciação; mas não é só; falei acima em novela familiar, mas tratam-se de dois álbuns aqui: o primeiro um thriller kammerspiel (o assédio da polícia, o “aparelho” desbaratado), centrado na mecânica novelística das táticas de resistência – discurso aos favelados dentro do carro, os tiros dados por Dora e Chael das janelas e, finalmente, a descrição mais taquigráfica das torturas –; e o segundo de natureza um tanto épica, com aquele plano geral e aglomerado dos guerrilheiros de partida para o Chile; entre o instantâneo concentracionista do primeiro e o painel aventuresco do final, paira a imagem de Dora, experiência e efígie na qual afinal se resumem os efeitos possíveis do fora de campo no cinema: assim como a dor e o opróbrio da tortura só se atualizaram verdadeiramente para Dora no 1976 de seu suicídio, o fora de campo só nos aparece integralmente ao cabo do filme, como efeito acumulado de: o filme; é ao morrer que começamos a narrar, e no cinema, arte fait divers do fantasma, não seria diferente.

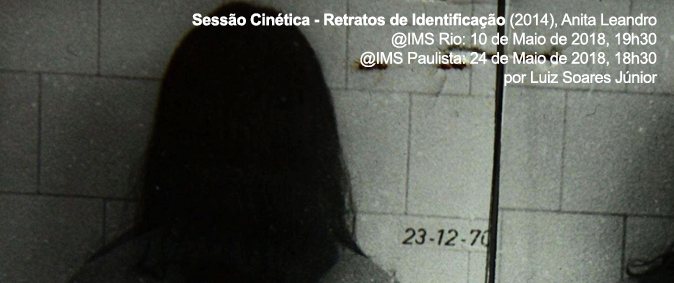

Neste mês, a Sessão Cinética exibe Retratos de Identificação (2014), de Anita Leandro, nos dias 10 de Maio, no IMS Rio, às 19h30, e 24 de Maio, no IMS Paulista, às 18h30. Após as sessões, haverá debates com os críticos da revista e convidados/as.

Uma vez ao mês, a Cinética faz uma sessão no Instituto Moreira Salles, abrindo mais um espaço de reflexão e apreciação de filmes fora do circuito exibidor tradicional no Rio de Janeiro e em São Paulo. A curadoria tem a intenção de programar obras importantes, de circulação restrita nas salas brasileiras, respeitando ao máximo as características originais de projeção de cada filme. Além disso, críticos da revista produzem textos especiais para as sessões e mediam um debate após a exibição.

Retratos de Identificação será exibido em DCP.

Ingressos: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Vendas na recepção do IMS e no site ingresso.com.

Leia também:

- Filme-túmulo, por Luiz Soares Júnior

- Nada é provisório, por Pedro Henrique Ferreira

- Interesse pelo hoje, por Eduardo Valente

- As esquivas com Histórias outras, por Pablo Gonçalo

- O ardor, a invenção e o prazer, por Victor Guimarães

- “Cada filme é um laboratório” – Entrevista com Nicole Brenez, por Raul Arthuso e Victor Guimarães