“Esse é meu primeiro prêmio”, disse um risonho Pierre Léon ao receber um troféu em sua homenagem na sessão de abertura da 11ª Mostra CineBH, em agosto de 2017. Com o bom humor que lhe é peculiar, o realizador nos fazia pensar em sua trajetória até aqui: sem alarde, quase na surdina, bem longe dos holofotes dos grandes festivais e dos contratos de distribuição, Léon construiu uma das filmografias mais singulares do cinema contemporâneo. Seu método e sua poética se tocam: filmando a cada verão, entre atores e atrizes amigos, frequentemente em uma única locação, o cineasta construiu um repertório impressionante de filmes pequenos em escopo e orçamento, mas extremamente ambiciosos do ponto de vista da relação com a história da arte. Experimentos de invenção cênica que fazem pensar nos grandes encenadores do século; poemas visuais que conjugam imagens de arquivo, teatro, música e dança; exercícios vigorosos de plasticidade e ritmo; autorretratos irônicos; fantasmagorias recheadas de outros filmes. A herança do trabalho como crítico – em publicações como a Trafic, de Serge Daney e Jean-Claude Biette, a quem Léon dedicaria um filme em 2013 – se faz notar nos filmes, mas também em uma prosa afiada, provocativa e lúcida, recheada de ideias potentes sobre o cinema contemporâneo. Na conversa que se segue, falamos de seus filmes, da relação entre o cinema e as outras artes, de crítica e de paixão.

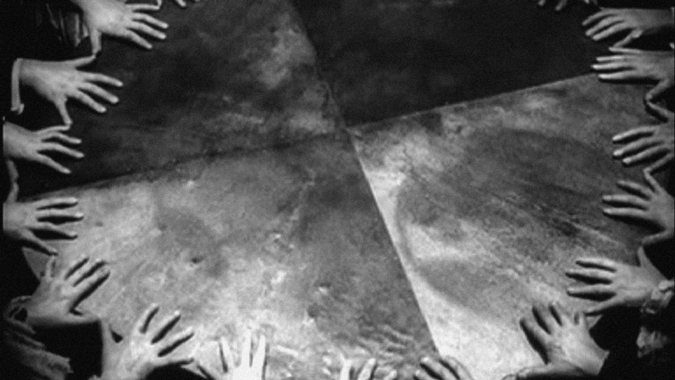

No fim do seu filme Phantom Power (2014), há um belíssimo ensaio visual sobre as mãos no cinema de Fritz Lang. Você também fez remakes de outros filmes, como é o caso de L’Étonnement (2002). Parece haver sempre uma corrente subterrânea de outros filmes a habitar os seus. Por outro lado, você costuma insistir no fato de que, ao fazer filmes, você não pensa em cinema. Como pensar a relação entre a história da arte cinematográfica e os seus próprios filmes?

Para mim, o cinema é uma matéria, como a pintura, a literatura. Ou como a vida. É uma fonte de inspiração, como todo o resto. Por exemplo, para essa sequência intitulada “Remains”, em Phantom Power, eu parti de uma lenda que diz que quando vemos imagens de mãos nos filmes de Fritz Lang, são as mãos do próprio cineasta. Não sei se é verdade, mas é como se diz: se non è vero, è ben trovato [N. do E.: em tradução livre, “se não é verdade, é bem sacado”]. Então parti dessa lenda curiosa para rever todos os filmes de Lang, e percebi que, ao rastrear o aparecimento das mãos em sua filmografia e montar essa coleção, eu poderia quase fazer uma história do século XX através das mãos. Por outro lado, o que eu sentia ao fazer essa coleção era uma espécie de ameaça permanente de qualquer coisa na iminência de ressurgir – talvez o nazismo. Tudo isso parecia confinado a uma espécie de subterrâneo, onde isso ainda vivia. Como contraponto, eu imaginei uma tensão com a abertura de O Ouro do Reno (Das Rheingold), o prólogo da tetralogia de óperas de Richard Wagner, que é quase que o nascimento do mundo. Mas não é uma coisa assim tão pensada. Eu adoro montar, e fui montando de maneira um tanto intuitiva, tanto as imagens quanto a relação com a música. Para mim, a história do cinema é um tesouro comum, que faz parte do mundo. Não tenho modelos ou referências. Prefiro chamar essas forças subterrâneas de influências – as quais eu não domino. Se há coisas nos meus filmes que vêm de outros filmes, elas não são expressas ou afirmadas, elas vêm naturalmente.

Você costuma mencionar o conceito de storia, de Giovanni Alberti, defendendo uma base comum para pensar o cinema e as outras artes. Tenho a impressão de que a crítica de cinema, sobretudo na França, defendeu, por muito tempo, uma espécie de autossuficiência do cinema, rejeitando o diálogo com outros campos artísticos. Obviamente, isso teve uma razão de ser e uma importância crucial na afirmação do cinema como arte autônoma. Mas como pensar a relação entre o cinema e as outras artes hoje?

Foi preciso afirmar essa autonomia. O cinema é a única arte que tem uma espécie de vergonha. Parece que o cinema tem que provar, o tempo todo, que é uma arte. Ninguém discute se a pintura é uma arte. Para mim, se o cinema é uma arte ou não, isso não tem nenhuma importância, mas foi preciso muita força para afastar o cinema do fantasma do divertimento. Isso foi necessário, mas é chegado o momento de um retorno ao Classicismo. Um retorno, mas obviamente com o aporte do que veio depois. É por isso que eu falo de Renascença, de reencontrar o que foi perdido – mas enriquecendo-o, evidentemente, com o que foi ganho. Essa Renascença tem a ver com uma redescoberta das relações entre as artes. Quando leio crítica ou entrevistas com cineastas hoje em dia, sempre me surpreendo com uma ausência quase total de outras coisas que não o cinema. Manoel de Oliveira falava sempre de outras coisas. Um dia eu o encontrei no museu, porque ele era assim: para preparar seu filme, ele ia ao museu, ia ver pintura. E isso era perfeitamente normal. Nenhum dos grandes cineastas ignorou isso, mesmo no cinema hollywoodiano clássico ou no cinema soviético clássico. Raoul Walsh se escondia no estúdio para ler Madame Bovary. Sinto falta disso hoje ao ver filmes. Falta dessa relação. Porque isso é o mundo. É o mundo de onde viemos, o mundo no qual vivemos todos os dias. As cidades, o campo, tudo isso já foi pintado, já foi visto de outra maneira, e isso é uma riqueza. Sinto hoje uma espécie de magreza do cinema. Nós vivemos um cinema magro. O que provavelmente tenha sido necessário, porque o cinema talvez estivesse gordo demais.

Em uma entrevista à revista Lumière, você fez uma provocação, dizendo que, no atual estado de inflação de imagens, seria preciso declarar uma moratória: não fazer filmes durante dez anos.

Não funcionou. Foi uma proposição que eu fiz, mas ela não foi aceita pela comunidade.

Seria preciso fazer uma proposta semelhante para a crítica?

Certamente. Se há uma moratória na produção de filmes, a crítica poderia se dedicar a coisas mais importantes: fazer uma reflexão, por exemplo. Obviamente, era uma brincadeira. Foi um momento, talvez, de exasperação. Eu costumava ir muito ao cinema. Hoje em dia eu quase não vou mais. Eu fiz a minha própria moratória: tento ver os filmes apenas um ano ou dois depois da estreia. Desse modo, os filmes se tornam normais, como os outros, e não amplificados automaticamente pela celebração. Eu tento me desembaraçar do que eu chamo de airbag crítico. Hoje em dia, nenhum filme estreia sem isso. Há uma espécie de airbag, depois há um exoesqueleto crítico do filme. Tudo está explicado. Já sabemos tudo: como foi filmado, se é uma obra-prima ou não etc. O que resta então ao espectador? Praticamente nada. E o que é mais belo no cinema é ir ver um filme do qual não sabemos nada, ou quase nada, ir sem esperar muita coisa. Para mim esse é o prazer de ver um filme.

Noutro momento, você chegou a lamentar o fato de que a experiência dos cineclubes em Paris, nos anos 1960, seria impossível hoje, com o crescimento do visionamento individual. Por outro lado, hoje vivemos um ambiente de diversidade e acesso que é precioso – e que permite, por exemplo, que muitos de nós tenhamos conhecido seus filmes através da Internet. Quais são as diferenças entre os contextos? O que ganhamos e o que perdemos nesse novo ambiente cinéfilo?

Esse contexto já mudou um pouco. Nos últimos anos, o cineclubismo ganhou um novo fôlego, ao menos em Paris. Há algumas salas que abrigam sessões de cineclubes com frequência, e isso funciona muito bem. Não sou pessimista nesse sentido. Nada está perdido. Há tudo a ganhar. Para um cineasta como eu, muito pouco visto, foi muito importante poder circular por outros meios que não os da sala convencional. É claro que as cópias não são boas, mas isso não importa tanto assim. Isso depende da nossa relação com a percepção. Eu compreendo perfeitamente quem realmente precisa da sala de cinema. A minha relação foi um pouco diferente. Eu adorava ir ao cinema, mas desde o aparecimento do VHS, eu adoro ver filmes em casa. E isso também porque a experiência da sala mudou, a maneira de ver os filmes em sala. Talvez eu exagere, mas eu não sinto mais uma experiência de comunidade – que pode surgir, por momentos, mas que não acontece muito para mim. A última vez foi quando eu estava em Mar del Plata, em 2016, e nós vimos Você e os Seus (2016), de Hong Sang-Soo. A sala estava maravilhosa. Era possível sentir que havia uma escuta, uma atenção, e isso foi muito tocante. Mas isso é raro. No geral há muito ruído, muitos telefones celulares, e quando isso acontece eu não consigo. Eu saio do filme imediatamente. Também por isso, encontrei um meio, que é ver os filmes em casa. Eu gosto desse lado doméstico do cinema. Por outro lado, eu compreendo quem precisa da experiência da sala. O que eu não entendo é o fetichismo: da película, da sala. Eu acho que isso é uma proteção. O argumento técnico é sempre um argumento de desculpa. Quando se insiste em um argumento técnico, é porque não há um argumento de pensamento. Podemos discutir por horas e horas sobre os detalhes desta ou daquela maneira de exibir um filme, mas há sempre projeção. A projeção está sempre lá. É como Orson Welles dizia, quando lhe perguntavam se ele só iria filmar para a televisão. “Filme com qualquer coisa! Filme!”. Ele tinha razão. Evidentemente, isso não quer dizer que não haja escolhas. É preciso refletir se queremos filmar com esta câmera, ou com aquela outra. Para o meu próximo filme, por exemplo, eu vou filmar em película. E isso porque um dos grandes problemas do digital é a falta de profundidade de campo, e eu preciso dessa profundidade. Isso depende do filme. São os filmes que ditam, são eles que decidem. E não o inverso. Hoje em dia muita gente decide primeiro que quer fazer um filme em película, e depois qual filme quer fazer. Isso não faz nenhum sentido.

Quando vi seus filmes pela primeira vez, pensei muito em uma certa recuperação moderna do teatro pelo cinema, como em Manoel de Oliveira ou Jacques Rivette. Qual é sua relação com o teatro?

Eu vou muito pouco ao teatro porque tenho medo. A decepção no teatro é uma coisa horrível. O teatro no cinema não é a mesma coisa. Há um teatro específico do cinema. É o teatro do plano, como escreveu Jean-Claude Biette sobre João César Monteiro. Construir um plano como uma coisa ao mesmo tempo teatral e cinematográfica, na qual há uma projeção da palavra. Sempre há a palavra. Eu sempre gostei disso. Quando dizem que meus filmes são teatrais, eu acho que isso é correto. O insulto supremo é dizer que é teatro filmado, mas para mim não é um problema. Disseram muito isso do L’Idiot (2009), sem perceber que o filme era extremamente decupado. Mas isso é problema deles, não meu. Dentre os materiais dos quais eu me sirvo para trabalhar, há aqueles aos quais eu sou mais sensível, e o teatro é um deles. Não sou tão sensível à fotografia, mas sou muito sensível à música, ou à pintura em alguns momentos. Todas essas práticas me ajudam a construir o filme. Em Deux Rémi, Deux (2015), por exemplo, há uma construção claramente musical. Alguns dos meus filmes são construídos como movimentos musicais, outros têm a estrutura de uma peça, outros são coleções de fragmentos de poemas perdidos. Tudo me interessa. E ao mesmo tempo eu não decido nada de antemão. É o filme que se faz.

Você muda muito na montagem?

Eu descubro muito na montagem. Tenho algumas ideias prévias, como construções de personagens, mas isso sempre se faz a dois, entre os atores e eu. É uma interpretação e uma interpenetração, ao mesmo tempo. Na filmagem, seguimos bastante o roteiro. Mas para mim a montagem é o momento onde podemos, ou até mesmo devemos arrancar o filme do roteiro. Não se deve ser cego. É preciso ver as coisas que aconteceram na filmagem, coisas diferentes do que foi previsto, forças subterrâneas. É possível seguir uma linha melódica – a história – e ir construindo contrapontos com essas forças subterrâneas que emergiram na filmagem. Para mim, essa descoberta é uma alegria infinita. Lembro-me de quando a engenheira de som de Deux Rémi, Deux viu o filme. Ela estava no set o tempo todo, mas quando viu o filme pronto ficou muito surpresa, porque não tinha percebido tantas coisas que descobrimos na montagem. Em alguma medida, é um gesto quase de pintor: refazer, retocar certas figuras.

O último dos seus filmes que vi foi Guillaume et Les Sortilèges (2007) e fiquei extasiado. Impressiona muito essa maneira de construir o filme em torno de uma única locação, que é algo que me faz pensar no teatro e que se repete muito nos seus filmes. Saí da sessão com vontade de rever o filme imediatamente, porque há tantos detalhes, tantas rimas subterrâneas, tantas pequenas coisas que se comunicam…

Talvez um pouco demais, até. Falta um pouco de ar a esse filme. Mas eu gosto cada vez mais dele. E acho que é um filme latino-americano, porque na Argentina as pessoas também adoraram esse filme. E na França ninguém dá a menor bola. Isso de construir o filme num único espaço também tem razões econômicas. O mesmo se passou com L’Idiot. Quando não há trocas de cenário, é possível filmar muito rapidamente. E é assim que consigo trabalhar com essas pessoas incríveis, que atuam nos meus filmes como um presente, e por isso não posso tomar cinco semanas do seu tempo. Geralmente filmo em duas ou três semanas, muito rapidamente e de forma concentrada. Mas sinto também a necessidade de sair. Em Guillaume…, é esse o assunto do filme: para o protagonista, é preciso ir embora daquele lugar. Em L’Idiot, a locação é importante por outro motivo: até o apartamento está doente. Todos os personagens estão desconfortáveis, e o apartamento expressa esse desconforto.

É um prazer especial nesses filmes ir descobrindo o espaço, as mil maneiras de filmá-lo, cada detalhe que vai se transformando durante a projeção.

Eu adoro isso. E por isso mesmo é preciso fazer o contrário. É preciso ir contra a própria natureza ao fazer filmes. Em L’Idiot, era preciso estranhar o espaço. Como não é o apartamento de Nastasya Filippovna, como ela não está em casa, era preciso ressaltar esse estranhamento.

Você mencionou a personagem de Jeanne Balibar em L’Idiot. Eu tive a oportunidade de vê-la no teatro recentemente, e é impressionante o trabalho dela com a voz. E me parece que ela traz isso para os filmes, uma espécie de artificialidade e de amplitude muito singulares. Como se dá essa relação com ela no que se refere ao trabalho vocal?

Em L’Idiot, na verdade eu a pedi para reduzir um pouco sua tessitura. Eu a pedi para manter uma tessitura vocal mais estreita e também para não chorar muito (ela chora muito bem, porque ela realmente se emociona). Mas com ela não é preciso dirigir muito. Ela faz tudo sozinha. O meu trabalho é sempre de modular, retocar. Nós dois nos divertimos muito, porque de vez em quando eu digo: “aqui você ‘balibarizou’ um pouco demais” (risos). E ela compreende muito bem o que é a mise en scène. Desde quando trabalhou com Rivette e Biette, ela compreende muito bem. Além disso, ela confia em mim e sabe muito bem o que eu vou fazer, como isso se tornará imagem. E por isso constrói seus deslocamentos e seus gestos na cena sempre tendo como referência esse conhecimento da mise en scène. Há também outra coisa: em L’Idiot, ela é a metteure en scène da soirée. O filme é o pequeno teatro de Nastasya Filippovna. É ela que se move, que se desloca, e os outros a seguem.

Gostaria de perguntar sobre as canções nos seus filmes. Há muitos desses momentos, especialmente com seu irmão, Vladimir Léon, cantando. Como é para você essa retomada da tradição do musical?

Muito sinceramente, eu adoro esses momentos. E são momentos de repouso para o espectador. Não é preciso compreender nada. Só escutar e talvez pensar sobre o que aconteceu no filme até ali. Eu faço isso porque muitas vezes as coisas acontecem rápido demais nos filmes. Às vezes eu preciso desses momentos de pausa, de recapitulação, de calma. Acho que todos os meus filmes têm canções. Tem uma certa herança dos filmes soviéticos aí também. Mas agora que todo mundo põe canções nos filmes eu acho que vou parar de fazer isso (risos).

Nota do Redator: Muitos dos filmes de Pierre Léon podem ser vistos gratuitamente (com legendas em inglês) em seu canal no Vimeo.

Leia também:

- Dialética e invenção, por Victor Guimarães

- “Cada filme é um laboratório” – Entrevista com Nicole Brenez, por Raul Arthuso e Victor Guimarães

- Questão de paixão – entrevista com os editores da Contracampo, Luiz Carlos Oliveira Jr. e Ruy Gardnier, por Eduardo Valente

- Dar a ver – entrevista com Adriano Aprà, por Pedro Henrique Ferreira

- Onde chegamos? E para onde podemos ir? – entrevista com Hernani Heffner, por Thiago Brito e Fabian Cantieri

- A inevitável potência da distância, por Raul Arthuso