Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força (Star Wars: The Force Awakens), de J.J. Abrams (EUA, 2015)

janeiro 25, 2016 em Em Cartaz, Raul Arthuso

A inevitável potência da distância

por Raul Arthuso

Os primeiros minutos de O Despertar da Força são de uma familiaridade estonteante para os espectadores que conhecem minimamente o “protocolo” da franquia Star Wars (ex-Guerra nas Estrelas), cumprido aqui sem firulas: letreiros rolantes com a explicação do contexto pregresso do filme, o famoso tema musical de John Williams, tilt down, a nave espacial atravessa o quadro e… ação. Uma ação que, por sua vez, também recalibra a memória do espectador: em meio a uma perseguição de mocinhos e vilões, um andróide é enviado pelo espaço guardando um importante segredo; cai em Jakku, um planeta desértico, e é encontrado ao acaso por uma jovem moradora local que se vê envolvida na trama política do filme. Qualquer semelhança com a ficção não é mera coincidência…

Nesse planeta, uma imagem chama a atenção: um enorme destróier intergaláctico – já visto na trilogia original da saga – ancorado nas dunas. Nele transita, Rey (Daisy Ridley), nova heroína da franquia, recolhendo peças e entulhos para revender num ferro-velho espacial em troca de alguns trocados para comer. Nesses poucos minutos antes de seu encontro com a aventura, a garota percorre com seu pequeno veículo os restos de diversas espaçonaves em busca de objetos nas ruínas para seu sustento. J. J. Abrams não esconde encontrar no trabalho de Rey uma postura ética para seu próprio ofício.

Juntando os restos, O Despertar da Força é uma cata de motivos reconhecíveis da trilogia original, mas reconfigurados num contexto de pós-tudo: pós-história, consciente de seu lugar dentro dos significados da trilogia e da história do cinema americano dos últimos trinta anos; pós-indústria, na força do caráter fanático da empreitada, partindo da paixão pelo produto industrial para reconfigurar os significados de seu objeto de fascínio e reconstruí-lo; pós-CGI, superando a crença dos efeitistas da Industrial Light & Magic na possibilidade de construir um novo mundo em computador.

Assim, o plano geral do destróier encalhado é bastante significativo. O Despertar da Força se compõe a partir dos elementos da mitologia dos três filmes originais encontrados em meio à passagem do tempo entre eles e o agora. Mais que isso, essa imagem encarna o duplo movimento contido no filme. Para além dos traços reconhecíveis do enredo, O Despertar da Força causa um estranho encontro com a iconografia do fim dos anos 1970 na indumentária e cenografia, das armas, dos corpos dos alienígenas, das aeronaves. Mais que chamar a atenção, pois o encontro é muito evidente, esses elementos causam um prazer visual, reconfortam pelo que há de familiar, ao mesmo tempo em que não são a mesma coisa de antes… nem a materialidade dos efeitos práticos e cenários construídos dos filmes da virada dos anos 1970/1980, nem a assepsia dos três filmes de vinte anos depois. A mais alta tecnologia de efeitos e o primor técnico da Hollywood contemporânea estão à mão para um resgate à iconografia de Guerras nas Estrelas. O Despertar da Força, a começar por seu título, parte do desejo de retirar dos filmes precedentes uma fagulha de novidade que, no fundo, recoloque tudo nos eixos.

É curioso que, após comprar os direitos da marca Guerra nas Estrelas de George Lucas, retirando de seu criador qualquer poder de decisão, a decisão da Disney tenha sido por um filme de “retomada” de um certo ideal do que seria verdadeiramente um “filme Guerra nas Estrelas”. Curioso em partes, pois é óbvio o desejo comercial de exploração da marca pelo seu lado nostálgico e, por isso, uma retomada de elementos originais da franquia é a vitrine certa para o mercado. Mas O Despertar da Força – insisto: a começar pelo título – reitera, em diversos momentos, o caráter de reinício, retomada, redescoberta de tudo o que foi deixado para trás como projeto estético, reforçando o prequel realizado por George Lucas como um desvio de rota a ser corrigido.

É uma trama de resistência em filigranas. Além de abandonar a nova iconografia pensada por Lucas nos Episódio I, II e III, J. J. Abrams deixa de lado o tom solene dos filmes da segunda trilogia e aposta na redescoberta do espírito de aventura espacial ligeira. A habilidade de Abrams se manifesta principalmente como ele joga com o as personagens, retomando elementos da trama dos episódios VI, V e VI na chave da inversão ou repetição com sinais modificados. Assim, a trama pai e filho que envolvia Luke (Mark Hamill), Léia (Carrie Fisher) e Vader, agora está centrada em Léia, Han Solo (Harrison Ford) e seu filho Ren (Adam Driver); Luke, agora mestre Jedi, é substituído por Rey como a novata que vai enfrentar o lado negro da força; R2D2 encontra em BB-8 seu herdeiro iconográfico. Os elementos originais são reconfigurados num chão seguro por onde a mitologia da franquia pode continuar como um caminho natural. A visualidade de O Despertar da Força carrega um desejo de expansão do universo sem contudo sair do lugar, manifestado especialmente no elenco original e seus pertences. Mas essa impossibilidade está em corpo presente. Se não é possível ser o original, resta resistir.

O duplo movimento atualização-retomada original carrega, então, essa ambiguidade inerente de que ser um produto da própria franquia não se é original, mas a obra de um fã. As inversões e pequenas mudanças parecem guardar a consciência do papel de cada coisa na mitologia matriz, como a disfarçar a diferença. Ser outro, avançar; mas ao mesmo tentar ser o original, não tanto original. Essa diferença, contudo, faz toda a diferença: os “Rebeldes” aqui tornam-se “Resistentes”; a princesa Léia torna-se general; Luke é mestre; o império dá lugar a uma sociedade ocultista com iconografia nazista (a “Primeira Ordem”), comandada por um ser gigante quase divino disposto a destruir a República simplesmente para mostrar sua força – e aqui reside talvez a metáfora mais evidente com George Lucas, o autor que lutara quarenta anos, modificando inteiramente sua obra mais cultuada, pois agora sim possuía os poderes (do CGI) para fazer o que sempre desejou, mesmo com a objeção dos fãs. Abrams, apesar de construir essas ramificações, deixa de lado a ênfase no desenvolvimento político e se concentra nos elementos de ritmo, humor e iconografia, tenta reproduzir o prazer visual de Guerra nas Estrelas, mas afasta-se da direção franciscana de Lucas; coreografa com precisão a ação do filme, mas freia a hipérbole digitalizada dos episódios I, II e III. Para além do projeto comercial, há um gesto artístico: J. J. Abrams está, de certa forma, resgatando Guerra nas Estrelas dos equívocos de seu autor.

Interlúdio (pero no mucho): uma anedota

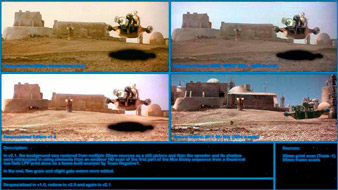

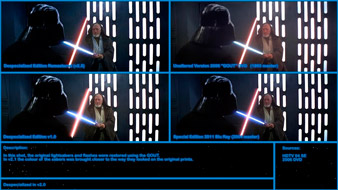

Navegando pela rede ultimamente, trombo com um projeto envolvendo a trilogia original de Guerra nas Estrelas que chama minha atenção.

Como sabemos, George Lucas modificou consideravelmente a primeira trilogia da franquia a partir do relançamento comercial de 1997, em comemoração aos 20 anos do primeiro filme. Foram modificações sucessivas até 2007, quando Lucas deu encerrada sua obra, afirmando finalmente os filmes serem aqueles que imaginara quando começou a realizá-los.

A principal – e mais evidente – das modificações foi em relação ao efeitos especiais práticos realizados na década de 1970 e “melhorados” com tecnologia digital na última década. Aproveitando todo o conhecimento técnico de sua produtora de efeitos visuais, Lucas modificou todas as cenas com efeitos visuais, além de inserir ou retirar digitalmente diversos elementos dos planos. Além disso, acrescentou novas tomadas, modificou diálogos e sentidos das cenas (Han Solo não atira mais primeiro), inseriu Jabba no início de Uma Nova Esperança (que ganhou esse nome em 1997, quando a segunda trilogia começou a ser feita, sendo esta a primeira modificação na obra) e Hayden Christensen no final de O Retorno de Jedi, remixou todo o som e remarcou toda a cor do filme.

As mudanças foram motivo de discórdia durante muito tempo entre os fãs mais ardorosos, principalmente na década passada quando diversas edições de Guerra nas Estrelas em DVD e blu-ray foram lançadas, nenhuma deles contendo a trilogia original como fora lançada na época, sem as modificações realizadas por Lucas.

Pois bem: um jovem tcheco, apelidado de Harmy, fã da trilogia original, resolveu por conta própria reconstituir os filmes que o fizeram amar o universo Guerra nas Estrelas, criando uma versão em alta definição da obra sem as modificações do diretor americano. Partindo da matriz em blu-ray, Harmy vem tentando refazer os efeitos especiais originais, o som e a cor do filme, a partir de várias matrizes espalhadas pela internet e outras enviadas a ele por colaboradores que aderiram à empreitada (um deles, inclusive, fez uma digitalização pirata de uma cópia 35mm para colaborar com matrizes para a substituição dos efeitos e comparação do tratamento de cor). O projeto se chama Star Wars: Despecialized Edition, em oposição às “edições especiais” lançadas no mercado nas últimas décadas. Seu “líder” tem disponibilizado todas as etapas, colocando para download cada nova versão do trabalho, além de uma detalhada planilha com as modificações dos filmes plano a plano e as matrizes utilizadas. Harmy tenta, de certa forma, proteger Guerra nas Estrelas de seu autor, uma batalha hercúlea em tornar acessível uma cópia digital em alta definição do filme na forma original, mesmo contra a vontade de Lucas (que tem se negado a disponibilizar boas cópias do filme sem as modificações ao longo das últimas duas décadas).

Entrar em contato com o projeto me despertou uma reflexão à muito na cabeça sobre a cinefilia atualmente, fundada, na prática, pelos rituais de compartilhamento à distância, troca de informações e discussões em fóruns específicos, a busca por filme raros de todas as nacionalidades e tempos, da forma mais devoradora possível, e – voilà! – a fetichização das cópias restauradas como ponta-de-lança do consumo de filmes clássicos.

Claro que seria muito reacionário pensar a cinefilia de hoje como uma simples decalage da “verdadeira cinefilia”, como se a cultura de ver filmes tivesse se deteriorado no mundo digital. Em verdade, as ferramentas mudaram, sem dúvida, os pontos de contato entre seus praticantes mudaram, mas essencialmente as práticas cinéfilas de hoje são transformações de sua versão original ocasionadas pelas próprias mudanças da sociedade e do mercado de filmes. No sentido mais superficial do ritual de cinefilia, é possível enxergar realmente uma herança. Trocaram-se apenas os espaços de atuação: da sala de cinema para a sala de casa (às vezes nem isso, pois só o computador basta), do ciclo de exibições de determinado cineasta para as seleções mensais dos sites de compartilhamento, do café no Quartier Latin para o fórum de discussão no karagarga, das páginas dos mensais de reflexão impressas para as revistas eletrônicas e blogs pessoais.

Antes, é preciso salientar que “cinefilia” se tornou um termo abrangente para o consumo de filmes, mas, a rigor, diz respeito a um comportamento muito específico e localizado no tempo quanto à forma de apreciar o cinema. O termo diz respeito à prática do espectador, sim, mas não podemos esquecer sua origem ligada ao contexto cultural e cinematográfico francês no imediato pós-guerra. Toda vez que usamos o termo “cinéfilo” e congêneres estamos nos reportando a esse conjunto de pessoas que criaram uma maneira de apreciar e debater os filmes, inventaram uma linguagem comum, fizeram grupos, elegeram “deuses e monstros” e erigiram um jeito de viver o cinema. O grifo dos verbos não é casual: os espectadores franceses do período, desse contexto social e cultural, construíram uma história do cinema a partir da apreciação amadora dos filmes.

Se hoje falamos em “cinefilia”, o sentido é outro. Enquanto, os espectadores dos anos 50 viviam sob o controle das possibilidades de tomar contato com as obras, a restrição do número de exibições e a escassez de formas de compartilhamento de ideias, hoje se vive sob a fartura, o acesso quase irrestrito a filmes e a troca ilimitada não apenas do conhecimento em torno das obras como de ampla filmografia e bibliografia. Talvez antigamente a exibição de um filme fosse uma oportunidade única de vê-lo ao longo da vida (pensemos em Limite para muitos críticos e cineastas importantes no contexto brasileiro); hoje é possível travar contato com obras nunca exibidas em regiões próximas ao espectador e discutí-las com outras pessoas sem nunca conhecê-las.

A bandeira da cinefilia mudou: se nos anos 1950 se falava na construção de uma cultura crítica, uma história do cinema fundada na paixão irremediável pelos filmes, e a aventura pela descoberta das obras na abertura de um campo cada vez maior de conhecimento, a cinefilia contemporânea parece pautada pela proteção dos filmes contra os perigos das mudanças sociais do mercado e hábitos cinematográficos. O cinéfilo, hoje, é um colecionador de filmes, tanto no sentido da personalidade quantitativa que assume como na defesa aurática do cinema. O cinema, enquanto arte, deve ser protegido das ameaças contemporâneas da banalização das imagens e os filmes individualmente precisam do cinéfilo para apontar sua especialidade como obras de arte. A baliza deixou de ser o que a obra é, e passou a ser o que ela representa – e por isso precisamos de tantos extras de DVD para nos lembrar como a obra é importante, resistindo aos percalços do tempo, e sendo, portanto, merecedora de constar em nossa coleção criteriosa. Talvez daí o fetiche com a cópia restaurada: a cópia fabricada nos processos tecnológicos mais modernos disponíveis no mundo retira as marcas do tempo, sua materialidade histórica, e restitui ao filme sua feição original. Para o cinéfilo contemporâneo, o santo graal é o filme restaurado ao momento de sua concepção, como a romper a historicidade que separa não apenas a obra de sua essência, como o espectador também de sua origem cinefílica.

Comparada assim, a cinefilia contemporânea parece se opôr conscientemente à sua origem no século passado quando, na verdade, vejo a questão como uma mutação em face do próprio processo de transformação do cinema ao qual o cinéfilo está invariavelmente condicionado. O caso de Harmy com sua Despecialized Edition vem apenas a ser uma anedota inofensiva. Isso pode sugerir toda sorte de discursos melancólicos, apocalípticos ou derrotistas diante da degradação de uma cultura, como esta reflexão não deixa de ser, ainda que busque outro caminho. Mas enquanto os pais da cinefilia pensavam num discurso alternativo do cinema, adequado à sua paixão, nós estamos fadados à resistência contra a ameaça de morte desta arte, cuja vertente reacionária não é difícil de encontrar por aí. Uma resistência a qualquer custo; até mesmo contra a vontade de seu autor.

Coda

J. J. Abrams é a figura perfeita para a concretização desse movimento paradoxal. No panorama do cinema americano contemporâneo, Abrams é a epítome do cineasta-cinéfilo. Não um pós-modernista, nem maneirista: não existe em sua poética a reapropriação da imagem cinematográfica pela própria imagem. Um cineasta-cinéfilo nos termos de um apreciador munido de uma nostalgia pelos filmes e da “missão” de preservar certo imaginário do cinema de sua formação. Fica perceptível a cinefilia em sua filmografia, composta majoritariamente por franquias famosas.

Seu Missão Impossível 3 guarda semelhanças mais fortes com o primeiro filme, dirigido por Brian De Palma, que o segundo, de John Woo, por adotar um tom de espionagem demodê usando o tema do uso de máscaras ostensivamente, a trama baseada em traições e conspirações ardilosas de bastidores. Abrams mantém, por outro lado, a impressão de atualidade das sequências de ação, a presença física do corpo de seu protagonista como elemento catalisador da coreografia dos planos e investe na indumentária tecnológica do mundo digital. Essa conjunção realça a defasagem de Missão Impossível em relação a seu tempo: a falta de sentido da existência fora do contexto de Guerra Fria não é apenas dos agentes especiais; é também do próprio filme, que precisa de um esforço imaginativo para fazer sentido no cinema contemporâneo para além dos imediatos elementos de entretenimento (como o real significado do Pé de Coelho, nunca explicitado na trama, e a ação típica do gênero). Em Star Trek, essa questão se incorpora à própria trama. Vendido como um reboot da franquia após tantos filmes com cada vez menos apelo a novas plateias, a destreza de Abrams em manipular os elementos clássicos num impulso de atualização (aqui da cenografia da série) carrega a trama até o ponto de revelar-se um universo paralelo do que seria a “trama original”. O filme não é, por consequência, um substituto, mas uma alternativa. Por sua vez, ela não se reporta a todos os filmes de Star Trek igualmente, mas à série original à figura de seu símbolo mais reconhecível, Spock/Leonard Nimoy (a “Nova Geração” é solenemente deixada de lado). Sem desafiar os ídolos, Abrams pede autorização para adentrar no universo de seu fascínio infantil, colocando sua obra como uma possibilidade de narrativa, reivindicando seu lugar junto a seus modelos.

O Despertar da Força, no entanto, está mais próximo de Super 8, único argumento original filmado pelo americano. Ambientado nos anos 1970, Super 8 resgata o ideário de cinema comercial do final da década, especialmente os filmes de Steven Spielberg. Há uma filmagem caseira de adolescentes em película super-8, as referências pop à música e aos detalhes de direção de arte, a aventura spielbergiana com sua fixação pelo alienígena invasor, o humor “adulto infantil” da narrativa e o tom guiado por uma trilha ao estilo John Williams. No limite, não há fetichismo: Abrams não tenta emular uma linguagem visual dos anos 1970, nem reproduzir a textura fotográfica dos filmes de então (algo que estaria completamente fora da curva no trabalho do diretor de fotografia Larry Fong), muito menos preencher o filme com citações. A década é absorvida a partir de um conjunto de elementos do universo ficcional dos filmes da época, e Abrams mantém um olho no modus operandi do cinema do passado e outro numa proposta para o futuro do filme de ação de seu tempo. Abrams tenta dar ao cinema da década de 70 um lugar quarenta anos depois. Aqui o universo paralelo não é o presente, mas o passado.

Então, é possível entender a tensão entre passado e futuro latente em O Despertar da Força como a marca do cinema do Abrams. Contrapondo o prazer de rever Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill, há a constatação da passagem do tempo estampada em seus rostos; ao desenrolar fluido e divertido da trama, a notável série de repetições e inversões da história da primeira trilogia, como o conflito pai/filho, a perseguição de um segredo guardado num robô, a quase desaparição dos Jedi; o déjà vu causado pelos andróides, naves espaciais e cenários, novos, mas claramente referentes aos análogos nos filmes antigos. O Despertar da Força é um universo paralelo que brota do interior da franquia, impondo-se como discurso principal na medida em que não é reboot, muito menos homenagem, mas o próprio santo graal, em posse de um fiel escudeiro. Passado e presente se fundem: este novo Guerra nas Estrelas não é a imagem do fetichismo, mas da distância difusa entre o contemporâneo e a trilogia original, marcada pela existência de uma trilogia prequel a ser esquecida, e a mão de ferro de seu criador contra a qual é preciso proteger o cálice sagrado. A tensão do velho e do novo em O Despertar da Força se dá na tentativa de vencer a inevitável potência dessa distância.

+ CINÉTICA