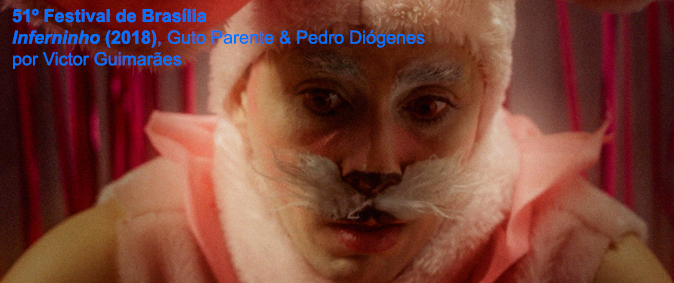

Alguns retratos em luz baixa e cores vivas apresentam as figuras que habitam o universo de Inferninho: no interior do bar homônimo, os clientes daquela noite se sentam à mesa para ouvir a cantora Luizianne (Samya de Lavor). Entre elas, um Wolverine, uma Mulher Maravilha, um Mickey, um Homem-Aranha. A intriga começa quando Deusimar (Yuri Yamamoto), dona do bar, vive uma paixão arrebatadora com a chegada inesperada do marinheiro Jarbas (Demick Lopes), que também desperta os desejos de Luizianne. O ciúme dispara o melodrama de alcova, mas logo outras ameaças surgem: o governo quer desapropriar o bar para construir um complexo de entretenimento virtual no terreno, enquanto outros marinheiros perseguem Jarbas por conta do dinheiro de um golpe malfadado. Os conflitos internos ao grupo darão lugar à formação de uma frente de guerra que, ao lado de Deusimar, defenderá o território contra as ameaças externas: a cantora romântica, um coelho cor-de-rosa que é garçom (Rafael Martins), uma segurança que atende pelo nome de Caixa-Preta (Tatiana Amorim) e um tecladista de cabelos brancos e ares de compositor do século XVIII chamado Richard (Paulo Ess) compõem essa insólita e fabulosa Liga da Justiça, a meio caminho entre Fassbinder e a Carreta Furacão.

Inferninho retoma a estrutura dramática fundante dos primeiros longas da Alumbramento: a aposta no isolamento e na potência do grupo, a afirmação de uma coletividade marginal como contraposição a um mundo hostil. No entanto, na contramão da guinada em direção à explicitação da verve política a partir de Com os Punhos Cerrados (Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti, 2014) – que recheava os filmes do trio de textos revolucionários, citações, iconografias da revolta –, o filme é um passo mais próximo da trilha iniciada por Guto Parente e Uirá dos Reis em Doce Amianto (2012). Por outro lado, ao mesmo tempo em que bebe na apropriação de gêneros consagrados – do horror à ficção científica – que marca os trabalhos mais recentes de Guto Parente, o filme retém da obra de Pedro Diógenes a força da sátira política.

Quando escrevi o ensaio “Alegorias do nada” a partir de O Último Trago (Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti, 2016), essa insistência no isolamento como figura dramática dominante me parecia uma aposta problemática, pois ao mesmo tempo em que os filmes erguiam verdadeiros edifícios teóricos sobre o estado do mundo, sua efetiva fricção com o real visado pelo discurso era apaziguada por uma ausência de historicidade. Esse caminho parecia levar a um beco sem saída: o encastelamento no conforto de uma ficção que se quer política, porém decidiu não se deixar afetar pelas impurezas do mundo e da História.

Em Inferninho, a ficção insular se radicalizou ao extremo: acentuando um traço já presente no apartamento de A Misteriosa Morte de Pérola (Guto Parente e Ticiana Augusto Lima, 2014), o bar é um microcosmo cerrado, inteiramente apartado, quase fora do tempo e do espaço, de onde só saímos à custa de uma ruptura figurativa completa – as derivas oníricas de Deusimar – e apenas para retornar logo em seguida. No entanto, não poderíamos estar mais distantes de uma visada a-histórica ou de uma experiência apaziguada. A beleza dos paradoxos disparados pelo encontro entre as energias presentes nas obras de Guto Parente e Pedro Diógenes – e destas com o experiente grupo de teatro Bagaceira – desarmam o emaranhado anterior e inventam uma forma nova e surpreendente. Isolar-se não significa mais proteger-se em uma cápsula discursiva, e sim uma aposta resoluta na potência das tensões de um grupo e de um espaço. A apropriação indébita de gêneros cinematográficos consolidados, a partir do encontro com um elenco extraordinário, pode passar de um exercício ficcional um tanto distanciado e autoirônico para um drama encarnado, vivo, sem um pingo de piscadela autorreflexiva. A História não precisa mais ser referenciada em discursos em voz over importados do século XIX, pois atravessa cada corpo mestiço e dissidente, se instala sorrateiramente nos figurinos, infiltra-se na parede do bar.

Numa entrevista à época das filmagens de Paris nos Pertence (1961), Jacques Rivette disse: “O que é o cinema, senão o jogo do ator e da atriz, do herói e do cenário, do verbo e do rosto, da mão e do objeto?”. Inferninho não é outra coisa senão isto: a autolimitação espacial conduz a uma depuração extrema, que faz com que cada elemento cênico – figurinos, décor, luz, objetos – adquira uma densidade impressionante, que faz pensar em Rita Azevedo Gomes e em Pierre Léon, ao mesmo tempo em que assume a precariedade de meios como força criativa, como no melhor cinema brasileiro. À meia-luz, encerrados naquele bar junto daquelas personagens, o olho se concentra em cada variação da maquiagem ou em cada detalhe dos adereços dos super-heróis, o ouvido apura a escuta para o sotaque do coelho ou para o trabalho vocal personalíssimo de Luizianne, a imaginação se perde na imensidão do rosto cifrado de Deusimar ou no olhar apaixonado de Caixa Preta para a amada.

Há um drama dos objetos, dos gestos, das expressões como poucas vezes se explorou no cinema brasileiro recente. Em uma cinematografia tão apegada ao realismo, a teatralidade funda de Inferninho desponta em seu esplendor dialético. Por um lado, uma defesa veemente da artificialidade que aprofunda o que já saltava aos olhos em Doce Amianto, o grande filme da geração Alumbramento antes deste. Quando Deusimar sai do universo circunscrito do bar, o mundo lá fora é uma projeção em chroma key (e talvez não haja afirmação política mais potente do que essa em Inferninho: a comunidade dissidente é o único lugar onde algum real comum é possível; o resto do mundo se tornou uma projeção dos sonhos da protagonista). No mesmo gesto, em tensão irresolvida, a afirmação da concretude histórica e inadiável desses corpos mestiços que habitam figurinos compósitos, a dissidência tornada forma nesse desacordo fundante entre a expectativa normativa do corpo e a da roupa, entre a garra do Wolverine e o esparadrapo, entre os cílios da Mulher Maravilha e esse rosto tão aparentemente “masculino” (seja lá o que isso signifique). O encontro com o grupo Bagaceira faz com que o mais clássico dos melodramas possa ser encarnado em toda sua artificialidade e, no mesmo movimento, desterrado do menor traço de cinismo. Jamais em um filme de Guto Parente ou de Pedro Diógenes houve uma personagem como Deusimar (nem um ator como Yuri Yamamoto). Quando a forca anuncia um possível suicídio como reação à fuga de Jarbas, a angústia se precipita no corpo (dela, mas também no nosso) e a ruína da personagem nos diz intimamente respeito. Sabemos bem que tudo não passa de uma farsa, mas se aquele sapato de salto escorregar na cadeira o espectador cai junto.

A experiência de Inferninho nos faz reviver uma beleza que talvez só encontremos hoje nos melhores momentos de cineastas como Harmony Korine ou João Pedro Rodrigues: o mergulho abissal nos simulacros não se faz nos termos do distanciamento crítico moderno, e sim tornou-se uma via improvável para o reencontro de uma dimensão trágica em um mundo cínico e desencantado. Em cada uma daquelas personagens-simulacros nas quais a luz faz descobrir a espessura do corpo, na imensa vida interior que se adivinha naqueles rostos entupidos de maquiagem, na epiderme pictórica de um chroma key saturado ao extremo, a espessura trágica é o fim improvável de uma imersão decidida na superfície. Inferninho vibra na frequência de seus corpos travestidos: para chegar ao autêntico é preciso exacerbar ao máximo o artifício; só a montação conduz à verdade.

Um dia Harmony Korine definiu assim seu Spring Breakers (2012): “É como uma canção de Britney Spears: bonita, suave como um bombom, hermética, fria, pop e sedutora. E, ao mesmo tempo, há qualquer coisa de estranho e violento por debaixo de tudo isso”. Não haveria melhor definição para esse momento em que o suicídio de Deusimar é impedido por um monólogo existencial pueril e certeiro, piegas e enigmático, belo e inesquecível, saído da boca de um coelho cor-de-rosa com os olhos transformados em poças d’água, diante dos quais os nossos só podem também marejar incontrolavelmente. Se fôssemos insistir em termos que talvez não funcionem mais, em Inferninho a exacerbação do maneirismo é a redescoberta do clássico.

Após seguir o conselho do coelho, de volta da volta ao mundo, Deusimar abre as portas do velho bar e adentra a cena em seu elegantíssimo novo figurino japonês para, surpreendentemente, encontrar os amigos de sempre. Para sua maior surpresa, no entanto, ninguém a reconhece. Todos a tratam como uma mulher inteiramente nova e desconhecida. Ou seja: efetivamente como ela é. E é justamente essa nova mulher que pode, enfim, se apaixonar de novo pelo mesmo marinheiro, que agora lhe serve um Campari detrás do balcão. Imersos nas regras novas do jogo recomeçado, só nos resta embarcar em mais essa ilusão verdadeira. Mais fortes são os poderes da invenção.

Leia também:

- Anotações de Brasília #1: “Feliz o povo que não precisa de heróis”, por Fabian Cantieri

- Anotações de Brasília #2: “Da morte, renascemos”, por Fabian Cantieri

- Anotações de Brasília #3: “Pisa o silêncio caminhante noturno”, por Fabian Cantieri

- Alegoria do nada, por Victor Guimarães

- Plenitude e glória do triunfo, por Pedro Henrique Ferreira

- Instantâneos de um pretérito imperfeito, por Luiz Soares Júnior

- O prazer da encruzilhada, por Raul Arthuso

- A volta dos que não foram, por Fábio Andrade

- A morte de mim, por Raul Arthuso

- Esse canto torto feito faca, por Raul Arthuso

- Posturas do dispositivo, por Raul Arthuso