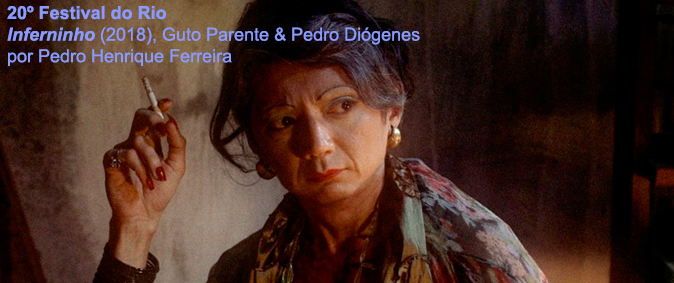

Qual a natureza desta sensibilidade que surge do nosso olhar demorado sobre rostos cansados, maquiagens e adereços exagerados, cobrindo-lhes como procurando dar cor ou vida ao que parece sucumbindo à exaustão; corpos brutos enfurnados entre paredes carcomidas, mas cobertas por um véu rosa-choque translúcido e brilhante, coloridos por luzes como as das árvores de natal e embalados por músicas pops e bregas? Estes rostos andróginos, cheios de rugas, vestindo-se como personagens dos mais clássicos filmes ou cosplay de super-heróis norte-americanos, como que vivendo a ressaca de um pós-carnaval quando o efeito do ácido passou; ou o fim de noite no karaokê do pé-sujo, quando só sobram aqueles que insistem em ficar ali, sabe-se lá por quê – aquele sujeito que veste-se de Michael Jackson e faz apresentações na Feira de São Cristóvão, o outro que perambula pela Lapa com os trajes de Jack Sparrow ou o “Batman pobre”? Desta sensibilidade que se impregna Inferninho, este longa-metragem de Guto Parente e Pedro Diógenes que foi um dos mais brilhantes nos dado a ver recentemente, ou este boteco/estalagem no fim do mundo governado por Deusimar (Yuri Yamamoto) – o boteco e o filme (que o criou) são a mesma coisa.

Há aqui um passo definitivo em direção a uma estética da contenção ou imersão: em corpos e espaços, na força diáfana, quase mística, que emana da matéria destes, como na retratística straubiana de Pedro Costa ou o Dom Quixote mequetrefe de Albert Serra, ou naquele longo plano acompanhando o galope do cavalo em O Cavalo de Turim (Béla Tarr, 2011), propondo-nos, contra o deslocar perpétuo e de identidade cambiante do fluxo, a ideia de um mergulho numa imagem. Mas aqui nada é austero, porque numa sociedade como a do Brasil, nada pode ser verdadeiramente austero aos moldes europeus; atualmente, somos mesmo como que um bar abandonado tocando a última das baladas, em estado de putrefação, prestes a ser desapropriado, mas cujos habitantes insistem em dar um jeito de ficar, se pintar, e aguentar ainda um próximo dia, embebidos de romantismo e nostalgia lúdica – o filme faz um dos mais fiel dos nossos retratos. Esta política dos corpos que correm o risco de serem esquecidos ou habitarem a periferia do pós-apocalipse é a essencialidade de Inferninho, e onde ele encontra afinidade com aquele que é um dos maiores filmes nacionais dos últimos anos – Era Uma Vez Brasília (Adirley Queirós, 2017) – abrindo as portas para um rumo estético possível à nossa cinematografia; uma que retoma a força primitivista da estética da fome na mesma medida em que a desautoriza, convocando, a seu lado, um Ozualdo Candeias de A Margem (1967), Aopção ou Rosas da Estrada (1981) e As Belas da Billings (1987) para fazer desta fome ou deste subdesenvolvimento manco, e mesmo da tal síndrome do vira-lata, não o inaceitável, violento e fator alienante, mas a expressão de uma sensibilidade única, potente, jocosa e alastrante. Se o sertão não vai virar mar, que pelo menos o sertão não vire jardim. Ou pior, shopping, estacionamento.

Esta fé absoluta de Inferninho nas possibilidades do plano como unidade de invenção, palco teatral para o mundo, ou elemento revelador de uma fotogenia do imóvel, onde um feixe de luz vermelha rasga as sombras do corredor e revela uma parede suja e pichada – e o tempo que a câmera se demora sobre ele é o tempo que nós, espectadores, mergulhamos e lançamos sobre a imagem também nosso psique e nossos anseios, se torna o tour de force do longa-metragem –, nos conduz por uma narrativa que é blocada, feita da sucessão destas presenças. Freada a utopia progressista, resta-nos o presente, palco para invenção e reinvenção. O elemento que desencadeia a trama é a chegada do marinheiro forasteiro Jarbas (Demick Lopes), com quem Deusimar vive um romance. Ele procura uma casa, ela procura fugir. Há o ensaio de uma relação de ciúme com Luizianne (Samya de Lavor), e, eventualmente, a aparição de figuras de fora, que desejam comprar o Inferninho para a construção de um resort. Os dados narrativos são esparsos, mas sempre evidentes; nada é mera sugestão. Porque se não há naturalismo, e se há pouco a se falar ou se fazer neste microcosmos do isolamento que é o bar no fim do mundo – o filme todo se passa dentro dele –, no entanto, todo gesto ou toda fala encontra uma enorme potencia de universalidade, como se estas breves ações fossem as únicas possíveis ações no mundo, e por isto, fossem todas ações essenciais, primordiais – algo cuja elaboração se fazia visível paulatinamente na carreira de Guto Parente e Pedro Diógenes (e de Luiz e Ricardo Pretti também), aqui atingindo um momento de rara potência. As frases mais simples, que às vezes aparentam apropriações kitsch de melodramas hollywoodianos B, pedem para ganhar ares de profunda filosofias ou poesia.

Talvez seja por isto que aquele momento em que a panorâmica aterrissa no primeiro plano de Coelho (Rafael Martins), e ouvimos sua fervorosa defesa da vida logo após sabermos que Deusimar estava prestes a cometer suicídio, ganhe uma força tão estrondosa. É uma sugestão simbólica de vida que não diz respeito somente ao infortúnio dela, mas a de todos os abandonados e frustrados que se esforçaram para “manter a família”, ou seja, dar espaço a uma forma de sensibilidade contra a violência do capital – quase um clamor de resistência neste nosso momento histórico. E depois, quando vemos realizado o sonho da viagem ao mundo, ele é passeio por backprojections digitalizados, desautorizando qualquer forma de estrangeirismo que possa eventualmente chamar o que existe naquele bar de primitivo, miserável, resto de civilização ou pré-civilizatório. Nem mesmo alienados cosplays norte-americanos, pois o sujeito que se veste de Wolverine e senta no Inferninho não é um aspirante maldito do super-herói, mas uma outra coisa. Um superoutro. É sempre outra coisa.

E o que é esta outra coisa que emana desta retratística de homens e mulheres (ou homens-mulheres)? Não é exatamente o camp lúdico de Doce Amianto, e nem tampouco podemos reduzí-lo ao kitsch ou alguma de suas variações. Esta forma de sensibilidade tem o seu próprio domínio, seu próprio acorde enigmático que nos requisita decifrá-lo, talvez criado pelo próprio filme. Não importa. O que importa é que Inferninho nos permite, nem que apenas por alguns minutos, o frescor de vivenciá-la. Se a arte é um recorte espaço-temporal que nos dá esta abertura e latitude, talvez, no cinema, toda política possível seja uma política dos corpos, dos rostos, das presenças – e do que emana destas; que nos seja dado sentí-las por alguns instantes, compartilhar delas, fazer parte como espectador desta família, entrar naquele bar surreal, sentar ao lado do Wolverine, pedir uma cerveja ao Coelho, assistir à performance de Luizianne. Nada é mais politicamente importante que isto, para germinar o desejo de que a diferença representada por estas figuras não sejam atropeladas pelo rolo compressor que nos é prometido. Neste sentido, Inferninho é essencialmente um lindo pedido de liberdade e sobrevivência.

Leia também:

- A espessura do artifício, por Victor Guimarães

- Esse canto torto feito faca, por Raul Arthuso

- A verdade do falso, por Fábio Andrade

- Instantâneos de um pretérito imperfeito, por Luiz Soares Júnior

- O prazer da encruzilhada, por Raul Arthuso

- A volta dos que não foram, por Fábio Andrade

- A morte de mim, por Raul Arthuso

- Posturas do dispositivo, por Raul Arthuso

- Alegorias do nada, por Victor Guimarães