Em Corumbiara (2009), a locução de Vincent Carelli atestava um fracasso: após inúmeras tentativas frustradas de fazer das imagens uma evidência do massacre sofrido pelos índios, restava ao filme recolher os cacos e ensejar uma narrativa possível de um processo que já durava vinte anos. O caráter fragmentário da montagem se assentava no acúmulo de ruínas – ruínas do mundo, ruínas da História – que o filme se dispunha a reunir, sem nunca cair na tentação de “enfileirar fatos no espeto da cronologia e amarrá-los entre si com os barbantinhos das causas e efeitos”, como escreveu Jean-Claude Bernardet sobre Cabra Marcado para Morrer (Eduardo Coutinho, 1984). Às interrupções violentas das vidas pela ação dos poderes, a montagem respondia com uma deriva feita de encontros interrompidos, tentativas vertiginosas de contato com o desconhecido, dilemas éticos insolúveis que se precipitavam na carne das imagens.

De certa maneira, Martírio (2016) opera na chave oposta: diante do extermínio em curso dos Guarani-Kaiowá no Mato Grosso do Sul – e da infinita insistência dos índios em retomar suas terras a qualquer custo, inclusive o da própria vida –, o filme levanta a guarda e se coloca em posição de combate: a montagem visa a grande História, e decide construir a contrapelo uma narrativa do genocídio que remonta a 1500, ao mesmo tempo em que se dirige ao presente das lutas. O trabalho da voz não é mais reflexivo, mas pedagógico; o tom de Vincent (embora mantenha a mesma franqueza desconcertante e admirável, alheia a qualquer afetação literária) não é mais o de um militante cansado de guerra, mas o de alguém que assume uma dupla responsabilidade: edificar uma contra-narrativa cuja envergadura histórica é comparável apenas a filmes como o Cabra e Serras da Desordem (Andrea Tonacci, 2006) e, de forma indissociável, intervir diretamente em um embate aberto.

Alternando entre as imagens produzidas por Vincent em sucessivas visitas ao Mato Grosso do Sul desde 1988, inúmeros arquivos de filmes produzidos desde o início do século, fragmentos retirados da televisão e registros dos ataques produzidos pelos próprios índios, a montagem tece uma tapeçaria impressionante, em que convivem gestos como a reconstituição didática, a desconstrução de mitos tão arraigados como o Marechal Rondon ou a Guerra do Paraguai, a revelação a partir da observação infiltrada das reuniões de ruralistas (seja num rodeio em que os novos mitos bovinos se erguem à vista do espectador, seja num sinistro leilão de gado para angariar fundos para a continuação do desastre), a atenção às falas veementes dos índios, a ressignificação das narrativas farsescas perpetuadas cotidianamente.

Ora a tela se torna quadro negro (é preciso informar, justificar, dispor letreiros, separar o joio do trigo, narrar pacientemente um massacre de séculos), ora se converte em palco aberto para as intervenções dos que lutam (a inesquecível performance de Ailton Krenak, que tinge o rosto enquanto discursa numa sessão da Constituinte; as declarações inflamadas de Damiana ou do jovem índio que discursa diante do túmulo improvisado dos parentes), ora se energiza com os golpes de uma montagem que opera cortes abruptos (a interrupção do discurso de Kátia Abreu em que a senadora chega ao ponto de dizer que “só quer paz”; o encerramento brusco de uma sequência justo no momento em que a desfaçatez de um congressista atinge as raias do absurdo, com um olhar direto para as câmeras da televisão e uma grotesca atuação que termina com um mal ensaiado “só por cima do meu cadáver”).

Os procedimentos variam, se multiplicam e se entrecruzam, mas a energia é ininterrupta: mesmo nos momentos de maior didatismo, o fôlego é um só. Enquanto o estômago ainda se recupera da azia provocada pela voz de Ronaldo Caiado, os blue caps da empresa de segurança atiram a torto e direito, filmados pelos índios acampados, e a cena é tomada pela iminência do desastre. A tragédia e a farsa não cessam de se contaminar, até o ponto em que se tornam indiscerníveis: no inacreditável “Leilão da Resistência”, a plateia faz cosplay involuntário da Juventude Hitlerista enquanto os führers contemporâneos se refestelam no do fel próprio cinismo. “Tragédia”, “farsa”, “resistência”: Martírio é também o atestado de um fracasso da nomeação.

As palavras já não parecem fazer diferença alguma. E, no entanto, é preciso ouvir. Se Corumbiara (2009) se dispunha a acolher um mistério insondável – o primeiro contato, a incapacidade da tradução, o “índio do buraco” –, e com isso roçava o limiar da impossibilidade do diálogo, em Martírio cada encontro com os índios é atravessado por uma tomada de palavra. A interação não é apenas entre a equipe e as comunidades, mas, sobretudo, entre eles e nós. Já nas imagens da assembleia da Aty Guasu de 1988, só agora traduzidas, a consciência do processo de genocídio é cristalina.

De um lado, Martírio nos coloca frente a frente com a vitória maciça de um poder que já não se esforça sequer para dissimular a diferença entre a fala para os convertidos e o endereçamento ao país; um poder que atingiu um grau tal de autoconsciência e cinismo que já não se vê obrigado a argumentar, embarcando de bom grado em uma espiral grotesca de autoafirmação publicitária. De outro, o filme mostra uma população devastada, que acampa em barracas de lona à beira da estrada, que se dispõe a resistir até a morte com a plena consciência de que o assassinato ou o suicido são os destinos mais prováveis, e que, no entanto, persiste em sucessivas tentativas de retomada autônoma da terra e – o que é mais desconcertante – em se dirigir a nós, que até hoje assistimos – e continuamos a assistir – ao extermínio de uma população como se não fosse da nossa conta. Como, diante um empilhamento de catástrofes e de uma montanha de silêncio dessa magnitude, é possível ainda que um filme como Martírio exista?

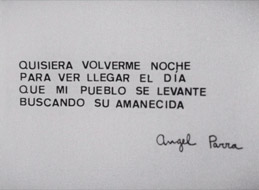

Assim como deixar de resistir é algo inimaginável para os Guarani-Kaiowá, é simplesmente impossível que esse filme não exista. A locução de Martírio termina com uma série de perguntas, formuladas de maneira ampla e lançadas ao futuro do país. Com voz serena, que parece guardar ainda um resto de esperança, Vincent enuncia uma vez mais (e a dirige também a nós) aquela que talvez seja a pergunta chave de todo o cinema de intervenção: que História estamos dispostos a construir, no presente? No repertório do cinema engajado, a célebre questão de Jean-Luc Godard à época do Grupo Dziga Vertov (“Que fazer?”) retornou uma e outra vez. Mas há várias maneiras de se fazer uma pergunta, e a cada filme o desejo de intervenção recebeu tratamentos diversos: o apelo difuso às autoridades, a interpelação direta da responsabilidade do espectador, a formulação utópica de um povo por vir, a conclamação da violência revolucionária.

Houve um tempo – do qual estamos tão apartados como se diante de um abismo – em que foi possível invocar, sem meias palavras ou meias imagens, a violência como caminho de transformação inevitável. Logo na abertura de Listen, America! (1969), o extraordinário ensaio poético revolucionário de Edouard De Laurot que lamentavelmente quase ninguém viu, a mira de uma metralhadora enquadra nada menos do que a Estátua da Liberdade: sob o som das hélices de um helicóptero, as imagens aéreas de Nova Iorque (na verdade provenientes de uma televisão, que o jogo do enquadramento ora equivale à janela da aeronave, ora salienta a mediação da tela) são interpeladas por uma arma em riste, assim como será a América falaciosa que o filme quer destruir. Não há diálogo possível com os delegados agrupados no Hilton Hotel, mas eles precisam ouvir, porque “a única ocasião em que posso ouvi-los”, diz o rebelde americano em voz over, “é na televisão, e então eu não posso falar de volta”.

O esgotamento violento do diálogo é também o que motiva o final de Los Traidores (1973), a obra-prima do Grupo Cine de La Base dirigida por Raymundo Gleyzer. A burocracia sindical argentina usurpou das mãos dos trabalhadores a luta operária, servindo-se dos métodos mais espúrios – que vão da pelegagem pura e simples aos assassinatos em série de lideranças classistas – e é então que o Comando Obrero Rosales Saldaño decide operar a passagem ao ato: invade um brinde em comemoração ao encerramento do falso sequestro de Barrera e fuzila impiedosamente o líder pelego, que tomba sobre o retrato desgastado de Perón na parede enquanto uma carta expressamente dirigida “ao povo” é lida na banda sonora: “As classes dominantes e os burocratas utilizam a violência em sua luta contra os explorados. Mas não há coisa pior para os patrões quando veem que os explorados também exercemos nossa justa violência. (…) Somente a guerra do povo salvará o povo. A liberação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”, diz o filme de Gleyzer, num discurso de irreconciliação ao qual poderíamos acrescentar a frase-título do filme de Huillet-Straub: “Onde reina a violência, só a violência pode ajudar”.

Houve também um tempo – que hoje parece igualmente distante – em que foi possível atribuir ao espectador a tarefa da transformação e apostar na institucionalidade como um caminho possível. Perto do final de Maioria Absoluta, o curta de Leon Hirszman filmado às vésperas do golpe de 1964, a locução de Ferreira Gullar questiona com veemência: “Eles dão ao país a sua vida, e os seus filhos, e o país o que lhes dá?” A pergunta retórica do locutor recebe como resposta um golpe de montagem: as ritmadas panorâmicas aéreas dos prédios da Praça dos Três Poderes – que encenavam o abismo entre um povo analfabeto, impedido de votar, e o burburinho inútil dos deputados e senadores encastelados em suas torres de concreto e vidro – dão lugar à abrupta aparição de uma imagem fixa, um plano frontal do Congresso Nacional, que aparece como que envolto em uma névoa densamente cinza.

Em uma crítica que se tornou canônica, Jean-Claude Bernardet interpelava Maioria Absoluta: “Resulta disso a imagem de um povo sofredor, passivo, injustiçado, que não consegue agir em seu interesse e aguarda soluções de outras áreas da sociedade. Essa imagem, próxima da que elabora Viramundo, não nos permitirá estranhar que, na hora do golpe, não tenha havido resistência popular. É verdade que, embora filmado antes do golpe, foi montado depois, e isso pode ter influído sobre a montagem no sentido de compor uma imagem de povo um tanto desalentada”. Ainda que possamos discutir em que medida essa imagem sofredora e desalentada resiste à revisão da segunda parte do filme, na qual os trabalhadores da cana tomam a palavra e formulam diagnósticos de uma lucidez impressionante, a locução de Maioria Absoluta parecia não enxergar no povo nordestino uma semente de resistência e atribuía a mudança necessária aos espectadores urbanos aos quais se dirigia.

E houve ainda um tempo – 1970, pós-AI-5 – em que fragmentos dos acordes do réquiem de Mozart soavam na banda sonora, entrecortados por silêncios sufocantes, enquanto um aglomerado disperso de crianças faveladas nos encarava frontalmente, sem dizer palavra. Em Lacrimosa, de Aloysio Raulino e Luna Alkalay, o que estava em jogo era um trabalho do luto, ao mesmo tempo em que cada fotograma parecia guardar uma promessa oculta de um povo por vir. Era um tempo em que a montagem precisava assumir a forma do desespero, debatendo-se violentamente entre a utopia necessária e a constatação de um desastre incomensurável.

Desde o título – como Lacrimosa –, Martírio é também um réquiem: um vasto martirológio de corpos, rostos, forças que se extinguiram de uma vez por todas ou que estão em vias de extinção. Mas há, no entanto, um outro tom, uma energia ainda não transformada em desespero, uma chama ainda acesa. E isso porque, ao contrário de Maioria Absoluta, Martírio enxerga, desde o início, nos vencidos, e apenas neles, a resistência possível. Embora por vezes tome a forma de um “Ouça, Brasil!” – e ainda que as cartelas e a locução insistam em caracterizar o povo Guarani-Kaiowá como pacífico, com base nos testemunhos dos sertanistas do início do século –, Martírio já não precisa formular a alegoria de Listen, America!, porque as centenas de índios que vencem a segurança e ocupam o Congresso Nacional são índices suficientes da disposição para a luta. Martírio já não pode se dirigir ao povo e incitar a violência popular como a carta final de Los Traidores, mas em seu interior, subterraneamente disperso em suas imagens, há outro povo – espalhado, minoritário, isolado, mas ainda um povo – disposto a guerrear com as armas que tem (ainda que estas sejam apenas os próprios corpos).

Diante dos espectadores de um país que acaba de aceitar novamente um Golpe de Estado – como era o de Maioria Absoluta –, as perguntas finais de Vincent soam quase ingênuas. Como ainda esperar algo de um povo que convive pacificamente com a usurpação diária de seus direitos mais básicos? Chega a ser desconcertante que questões dessa natureza ainda pareçam possíveis, mas Vincent só pode formulá-las com voz serena porque em suas imagens, no monumento vivo que Martírio ergue à luta indígena, reside a figura de um povo que ainda não se rendeu. Como não sustentar alguma sorte de crença diante dos rostos em riste de Ailton Krenak ou Damiana?

Há alguns meses, participei de um debate sobre Ressurgentes (Dácia Ibiapina, 2014) no qual dividi a mesa com Avelin Buniacá Kambiwá, uma ativista indígena que, a certa altura, se dirigiu à plateia branca: “Vocês ainda podem escolher se querem ou não se engajar na luta. Para nós, a luta é condição de sobrevivência”. Essa sinonímia estrita entre viver e lutar, essa indissociabilidade absoluta entre a existência e o engajamento é a única maneira possível de compreender como um povo que é exterminado todos os dias pela penúria, pelo gado Nelore, atropelado pelas Hilux ou à bala, ainda insiste em se revoltar. Resta saber se essa energia imparável ainda pode nos contaminar, ou se nos limitaremos a rir das sandices de Kátia Abreu e a xingá-la no conforto de uma sala de cinema.

Leia também:

- “Índio que ninguém viu é boato”, por Rodrigo de Oliveira

- O ardor, a invenção e o prazer, por Victor Guimarães

- Entrevista com Nicole Brenez, por Raul Arthuso e Victor Guimarães

- Uma questão de revelação, por Francis Vogner dos Reis

- Tristes trópicos, por Leonardo Mecchi

- Primeira vista, por Dalila Martins

- A captura da imagem, por Lila Foster

- Sua língua, meu alfabeto, por Rodrigo de Oliveira