Já no primeiro dia de projeções oficiais, Cannes deixou bem claro na abertura de distintas seleções, alguns dos códigos do que é considerado pelo Festival como “o lugar do cinema terceiro-mundista” (o termo “terceiro mundo” anda fora de uso nas análises mais sérias da geopolítica, mas no cinema continua fazendo todo sentido). E nisso é importante entender que Cannes é apenas um termômetro bastante preciso do que, na verdade, é um quadro bem mais amplo do eurocentrismo valorativo do “bom cinema” no mundo dos festivais. Foram exibidos nesse primeiro dia um filme egípcio, um filme colombiano e um filme queniano (nesse último caso, o primeiro na história do Festival – que analisaremos melhor no próximo texto dessa cobertura), e cada um deles trazia marcas de tipos diferentes dessas que podem ser consideradas as “imagens que se espera/busca” nesses cinemas.

Seguindo a ordem da “hierarquia de Cannes”, começamos com Yomeddine, um raro caso de filme de estreia de um jovem diretor exibido direto na competição principal – algo ainda mais improvável quando, uma vez visto o filme, temos dificuldade de encontrar qualquer vestígio de um olhar criador realmente distintivo por trás dele. Mas as pistas corretas para melhor entender o lugar do filme surgem já no primeiro plano: uma imagem aberta de um lixão no Cairo, onde o protagonista trabalha catando dejetos. No segundo plano, à miséria social se soma a questão individual: Bashey (o protagonista, interpretado pelo ator não profissional Rady Gamal) é um leproso, com o corpo (e principalmente o rosto) marcado pelas cicatrizes da doença. Sim, um leproso num lixão: assim começa a participação “terceiro-mundista” em Cannes 2018.

Não que seja o caso de dizer que leprosos ou lixões não possam ser protagonistas de grandes momentos de cinema, longe disso; trata-se aqui apenas de mapear que tipo de imagem se busca capturar desses “países exóticos”, ou, ao menos, exóticos frente a realidade/expectativa eurocentrada. No entanto, o que realmente incomoda não é esse “partis pris”, e sim o fato bastante claro de que Yomeddine é cinema de muito má qualidade. Entre sua filmagem e montagem é marcante uma ausência de ponto de vista com qualquer relevância frente ao universo sofrido do protagonista, o qual fica reduzido a um poço de recebimento do pior tipo de compaixão possível da parte do espectador. Logo, na narrativa, vai se somar a Bashey um órfão negro (chamado de “Obama”), e eles partem numa jornada cheia de dureza e incompreensão pelas estradas e rios do Egito para tentar encontrar a família do protagonista, que o abandonou décadas antes numa colônia de leprosos. No momento mais interessante do filme, eles vão formar um grupo de resistência com outros mendigos numa cidade distante – mas ainda assim o elogio da “união faz a força” dos losers ou dos freaks parece fácil e sem efetivo espaço para qualquer personalização de cada indivíduo. Todos valem e se resumem a suas dificuldades ou a forma de lutar contra elas. Assim, Yomeddine é a face do “cinema do bom sentimento”, que explora a dura realidade dos seus personagens para causar o choro compungido de um elegante europeu “humanista”. E nada mais.

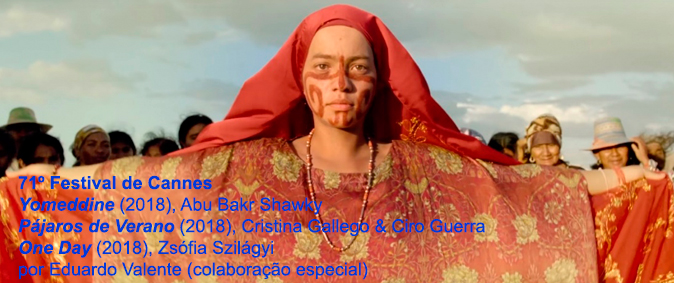

Em seguida, na abertura da Quinzena dos Realizadores, foi a vez de uma realidade muito mais conhecida por nós brasileiros, a violência latina. De fato, em Pájaros de Verano, Ciro Guerra e Cristina Gallego têm dois objetivos muito claros que se mesclam: realizar o tipo de épico familiar histórico clássico que já vimos em tantos países e/ou cinematografias (pode ser O Poderoso Chefão, pode ser Gângster Americano, pode ser Cidade de Deus, pode ser Gomorra, pode ser Gangs of Wasseypur, etc – cada um com suas diferenças enormes, claro), ao mesmo tempo que emprestam as cores locais de uma narrativa conectada profundamente tanto à paisagem quanto às raízes culturais das comunidades indígenas do norte da Colômbia. No entanto, o que resulta disso é uma mistura pouco inspirada de dois tipos de clichês cinematográficos: primeiro, os desse subgênero do cinema, o qual o filme segue passo-a-passo, da “chegada ao poder pela violência” até a subsequente derrocada em espiral de danação pela mesma; e, paralelamente, a entrada em cena da filmagem de rituais, línguas e valores “típicos” de uma comunidade bastante particular em sua relação com suas origens. Dessa segunda parte, particularmente nos primeiros dez minutos, até emana algum interesse eventual, mas infelizmente em nenhum dos dois campos Pájaros de Verano consegue deixar uma lembrança ou impressão mais forte do que a de cineastas fazendo com competência exatamente aquilo que se espera deles – e talvez daí recebendo uma seleção prestigiosa. Afinal, sabemos, para o cinema latino que mistura exotismo e decadência social sempre vai haver o seu lugar na Europa.

Como antecipado no começo do texto, quanto ao filme queniano falaremos num outro contexto em texto subsequente, mas parece interessante perceber essa divisão entre o lugar de cada cinema quando tomamos como contraponto um outro filme exibido no primeiro dia do Festival, este na Semana da Crítica: o húngaro One Day (Egy Nap). Neste, o que interessa à diretora estreante Zsófia Szilágyi é afirmar de que maneira a existência extra-ordinária de sua protagonista pode ser espaço para a construção de um drama cinematográfico. Se esteticamente o filme abraça e se filia numa outra tendência aproximada a um cinema romeno do banal, é interessante pensar como essa “vida comum” não parece ser permitida para os cinemas terceiro-mundistas, que precisam de personagens em situações-limite ou de contextos e temas relevantes (de preferência violentos).

Claro que Szilágyi não tem nada a ver com isso, e vale chamar a atenção para a maneira discreta, mas bastante firme, como faz uso da espacialidade sonora para construir, talvez, a ideia mais original do filme: a de que o cotidiano de uma mãe de três filhos, com um casamento em estado constante de crise/reconfiguração (e depois de dez anos, qual não está), implica num sentimento de des-localização. Nisso, a diretora conta com sua atriz principal na construção desse sentimento de uma personagem que, por mais dentro que esteja de cada um dos seus pequenos momentos (as negociações da sua rotina no trabalho com chefe e colega; as diferentes idas e vindas levando filhos pra escola, balé, aula de música, casa; os encontros com a sogra que ajuda a cuidar dos filhos, etc), algo na sua forma de olhar e se mover indica que ela “não está lá”. A cabeça parece voar e na medida em que as preocupações se somam – ou mesmo se multiplicam – o grande desafio é como estar presente quando o corpo e o espírito são convocados a uma enorme quantidade de preocupações simultâneas. A aposta no ordinário, porém, termina sendo a força e o limite do filme ao mesmo tempo: o sentimento de que “somos todos essa mulher”, e o trabalho dramatúrgico que busca não dar papeis simplórios a ninguém (marido, potencial amante deste, sogra, filhos, colegas – todos parecem tanto presenças amorosas e simpáticas como potencialmente irritantes e castradoras), colocam o filme num estado constante de “banho maria”.

Eduardo Valente é cineasta, crítico e curador de cinema, formado em cinema pela UFF, com mestrado na USP. Dirigiu três curtas e um longa-metragem, todos exibidos em distintas mostras do Festival de Cannes, entre outros. Foi editor das revistas de crítica Contracampo (1998-2005) e Cinética (2006-2011). Fundador da Semana dos Realizadores (2009), fez curadoria para vários festivais do Brasil. Entre 2011 e 2016 trabalhou como Assessor Internacional da ANCINE. Atualmente é curador do Festival de Brasília e delegado para o Brasil do Festival de Berlim.

Leia também:

- Curas, perspectivismos e amarguras, por Pablo Gonçalo

- Entre a dramaturgia e a experiência, por Cléber Eduardo

- Da cosmética da fome à gentrificação da violência, por Victor Guimarães

- Vaga carne, ou, a paz veste branco, por Juliano Gomes

- Em busca de fissuras – Entrevista com Lucrecia Martel, por Marcelo Miranda

- No Quarto da Vanda: de silêncios e de sombras, por Luiz Soares Júnior