Feitos com câmeras de variadas resoluções e perfurações de diversos arquivos altamente comprimidos, filmes realizados por coletivos queer de diversas cidades do país ao longo da última década formam comunidades transversais aos circuitos tradicionais de cinema e arte. Nesses filmes, que circularam especialmente em projeções improvisadas em espaços não institucionalizados das cenas noturnas das capitais, as imagens pobres – tal como definimos no primeiro texto desta série a partir de Hito Steyerl – parecem convocar seus espectadores a se moverem com elas. À margem do mercado e do Estado, todos os filmes que compõem esse texto foram feitos de forma independente. Um tanto pela proximidade das estéticas do ambiente clubber, que convoca montagens próximas de mixtapes de DJs, nenhuma dessas produções apresenta som direto. Com a presença forte da música, as imagens pobres aderem a um certo tom de festa e experimentam todo tipo de montação. Nesse contexto de circulação e transformação, pelo investimento no excesso dos efeitos e manipulações, essas imagens se tornam fabulosas. As estratégias de composição desse cinema seguem à risca o apontamento de uma das personagens de Metrópole, filme de Sosha: “a estrada dos excessos é o caminho da fabulosidade.”

Paulete Lindacelva é uma sobrevivente do Brasil. Sua formação intelectual se deu à margem da família, da escola e dos espaços tradicionais de trabalho. Formada no deboche, no truque e na beleza, domina a pedagogia do golpe e a ética da distribuição. Quando o preço da normalidade é a morte, a transgressão — e não o sucesso — é a alegria. O cinema de Paulete recusa o vínculo entre as tecnologias audiovisuais e a representação. Seus filmes, sempre feitos em coletivo, com colaboração frequente de Clarissa Ribeiro, são corpos estranhos, desfazem a natureza das imagens para desfazer seus pactos naturalistas. Hoje, Paulete atua como artista, crítica, curadora e DJ na cidade de São Paulo. Já seus filmes, realizados em diferentes partes do país — quando fazia da rede dispersa das amigas translesbixas sua morada — não têm terra de origem, nem destino final. São a própria invenção, a golpes de glitch, explosões digitais, vidros quebrados e lápis de olho, de espaços desviantes dos mapas coloniais da morte. Realizados entre 2014 e 2016, criaram um lastro importante para o cinema queer que se faz em várias regiões do país hoje. É um cinema que traz a marca do prazer sem dono e da rua como palco de experimentação.

Seus filmes se dedicam à tarefa árdua de figurar “as ancestrais do futuro”. Trata-se de uma exigência tão urgente quanto complexa: suas imagens, sons e montações precisam solapar a solidez do presente. Em Infecciosxs y Tombadas (2015), bixas explodem o Palácio do Planalto. A montagem não linear, com diversas repetições dos takes, imprime uma temporalidade dilatada que nos atém aos gestos e à coreografia das ações. A estabilidade daquela paisagem é abalada pelos efeitos digitais na pele da imagem e pela construção de uma banda sonora que joga com o conflito entre suas diferentes camadas. A montagem de Bad Galeto mescla vozes cuja fonte não conhecemos: elas não atendem à imposição de propriedade. São fragmentos de uma cultura digital difusa pelas redes: ora parecem narrar as ações ou coincidir com as bocas, em ato de dublagem; ora flutuam um pouco soltas, nos dando a ouvir um tanto das conversas, gírias e sotaques que as esferas de poder com nome de Brasil não sabem escutar.

Aiyè 3016 (2016)

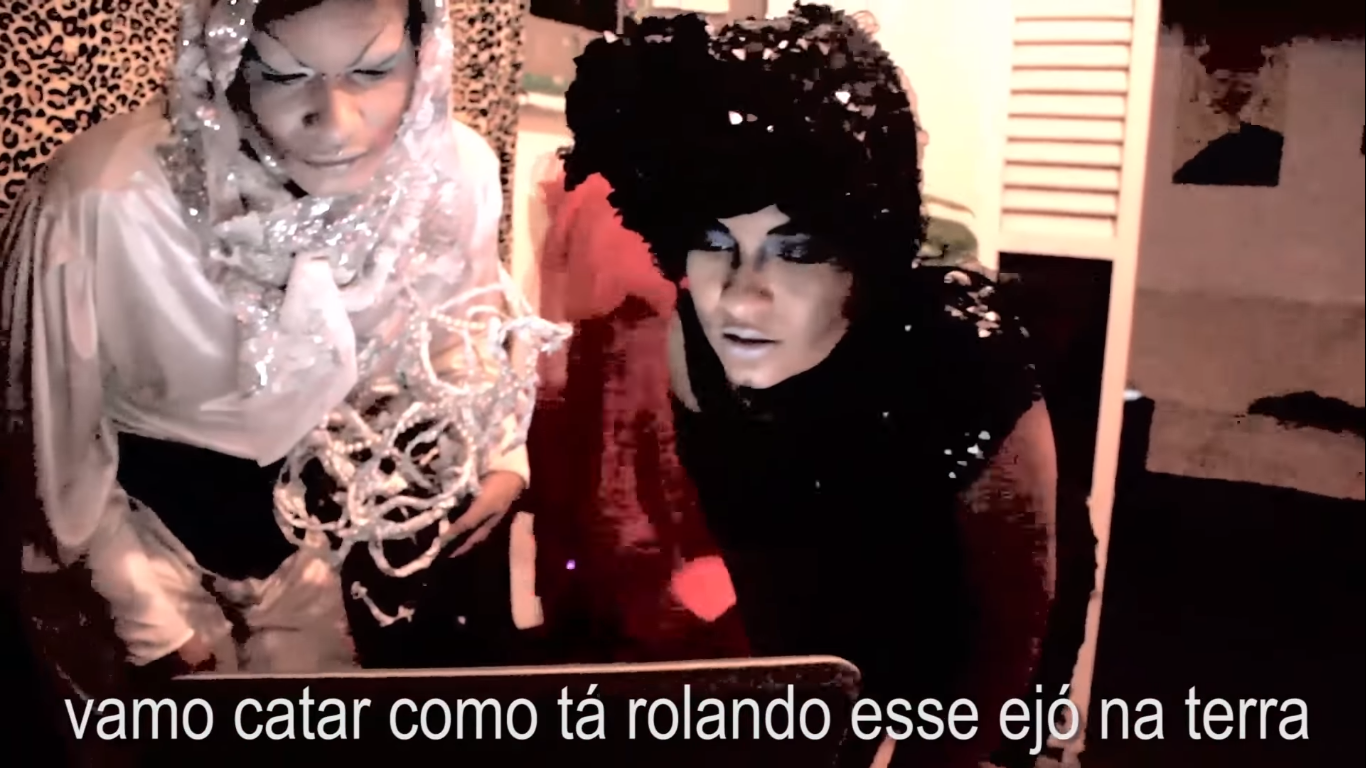

Aiyè 3016 (2016), assinado pelo coletivo Cine Translebixa, como já sugere o título, se passa um milênio à frente do nosso tempo. Uma onda gigante faz as falésias desmoronarem e a “Parahyba” desaba. Como consta na sinopse, “as negonas dão o golpe e partem para AIYÈ, um plano ancestral invisível até o século XXX da era da supremacia branca”. Tecnologias baratas, celulares antigos, conchas, cristais, guias e plantas formam o cenário futurista no qual as bixas recebem o chamado para a viagem. Para quem não compactua com as tecnologias dominantes de produção de identidade, o banal e o cotidiano são o que há de mais espantoso. Esse é o pacto proposto ao espectador, que, sem hesitação, deve crer que os lençóis dispostos no varal de um quintal absolutamente comum são um portal capaz de transportar as bixas para um plano paralelo. É desse outro plano temporal que elas assistem, com o rosto iluminado pela incômoda luz branca, às imagens de televisão filmadas da tela de um laptop. A distância milenar entre um plano e seu contraplano transforma a regra em exceção: as imagens dos telejornais, com cenas cotidianas e desastres ambientais, pixeladas e sob a trilha sonora com o canto de Ilê Aiyè, ganham, enfim, o tom de catástrofe.

O pequeno conjunto de filmes de Paulete e suas amigas se concentrou, especialmente, na constituição de curtas peças de divulgação das festas KIKA e Infecciosxs, que tiveram edições em Recife, João Pessoa e Brasília. Essa produção, de posicionamentos políticos explícitos e irredutíveis, aproxima-se do panfleto não pela comunicabilidade, mas pela circulação tão precária como mobilizadora. Na esfera digital dos cliques, passam de mãos em mãos como se entrega um papel em meio ao movimento vivo de uma calçada qualquer. Desembocam em festas. Desembocam em mais filmes. Desembocam em criações coletivas e continuadas de construção de outros fins que não a morte.

X-Manas (2015)

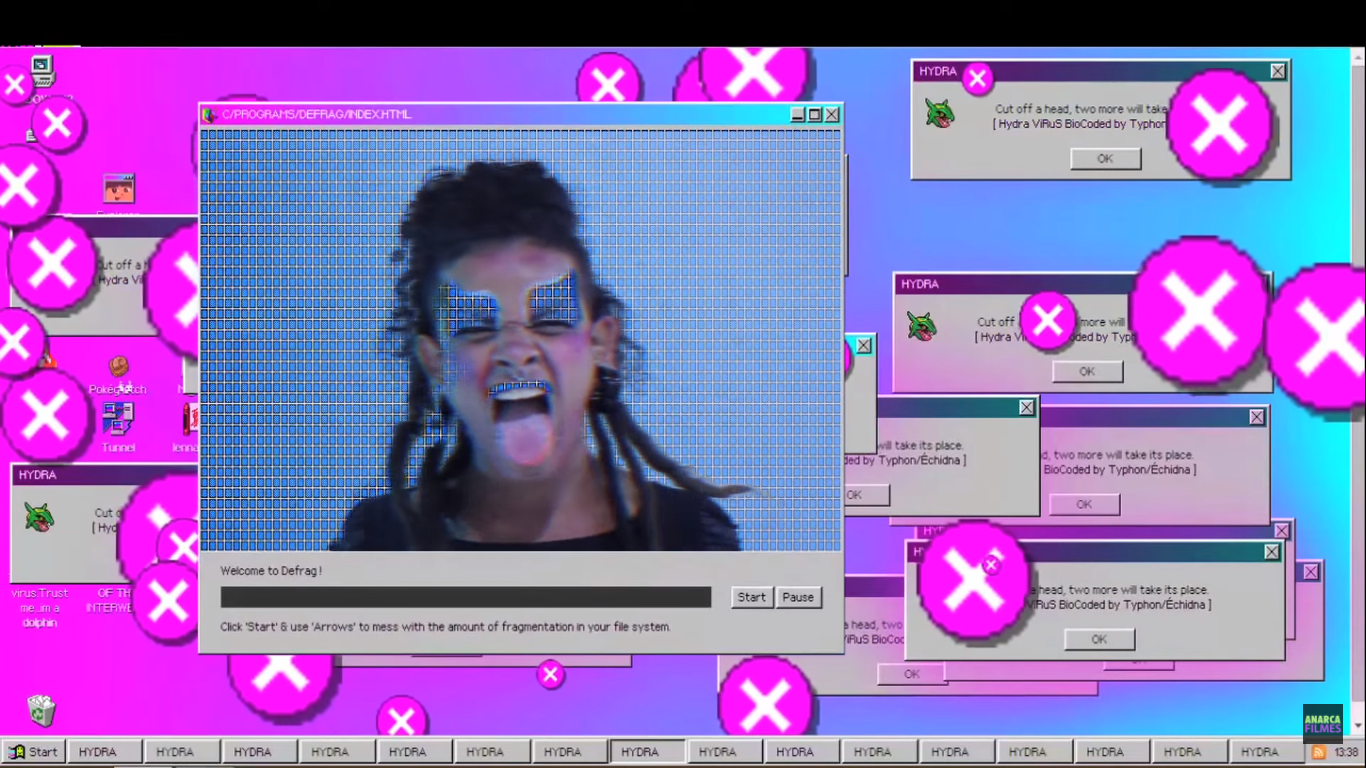

Uma dessas peças de divulgação da Infecciosxs vai aparecer remontada no Novo Recife de 2054, imersa na narrativa de X-Manas (2015), de Clarissa Ribeiro. As imagens fabulosas criam o local de existência para as “ancestrais do futuro”. Os arquivos de imagens da internet ajudam a criar as ligações para reunir as margens dispersas por onde esses corpos de vozes metálicas, impedidos de habitarem os trânsitos costumeiros da cidade, passam. Imagens digitalmente criadas mostram uma Recife do futuro, que serve de costura possível para o trânsito atravancado desses corpos em desvio das normas. Por outro lado, corrupções das imagens gravadas criam ruídos no que poderia ser uma apreensão naturalista dos espaços.

Distante da universidade e dos espaços convencionais de circulação de arte e cinema, Sosha começa a ser conhecida na noite pela sua brilhante circulação nas festas de Recife, cujos looks evidenciavam uma forte erudição na cultura da moda. Em Recife XXI (2014), Sosha, não sem deboche, também opera as imagens da internet para reelaborar os trânsitos e territórios dessa cidade. É com arquivos do pouso de um avião da Chanel que ela faz da sua amiga uma modelo internacional. A imagem pobre (ou fabulosa) cria a figuração da amiga rica. Segundo a sinopse: “Em plenas férias, a Top Model Brenda se sente convidada a visitar sua cidade natal depois de anos fora e curtir a novidade mais quente do Recife com a sua amiga Tanya, a praia aurora.” As imagens de Brenda dentro de um apartamento são intercaladas por esse avião, que a leva de volta à sua cidade natal, onde toma a beira do rio suja e abandonada como epicentro chique de plenitude e prazer.*

Recife XXI (2014)

Nesse cinema sem pai, nem pátria, a amizade é um tema recorrente. Feitos à margem das instituições de fomento, esses filmes encontram nas redes das amigas a força indispensável para sua realização. Migues (2016), de Lorran Dias, em sua simplicidade, é quase um elogio direto à economia dessas imagens anônimas e dispersas pelas redes que formam acervos infinitos de cotidianos singulares**. Um longo plano, no qual uma câmera cúmplice acompanha o movimento de uma moto com um homem e seu amigo cachorro na garupa, encerra-se pouco após o veículo do cinegrafista atravessar a moto e permitir que vejamos o rosto sorridente do piloto. O filme segue com outro plano em movimento, acompanhando um caminhão de lixo com garis que subvertem o espaço do trabalho celebrando a amizade ao dançarem juntos. No último plano, meninas encenam para a câmera em ato de brincadeira, sob efeitos que distorcem essa imagem, evidenciando as possibilidades, tão baratas quanto infinitas, de manipulação desse material bruto. Assim como as distintas amizades mostram como a diferença pode produzir fortes vínculos afetivos, Lorran mostra como os diferentes regimes de imagem podem conviver enquanto cinema.

Migues (2016)

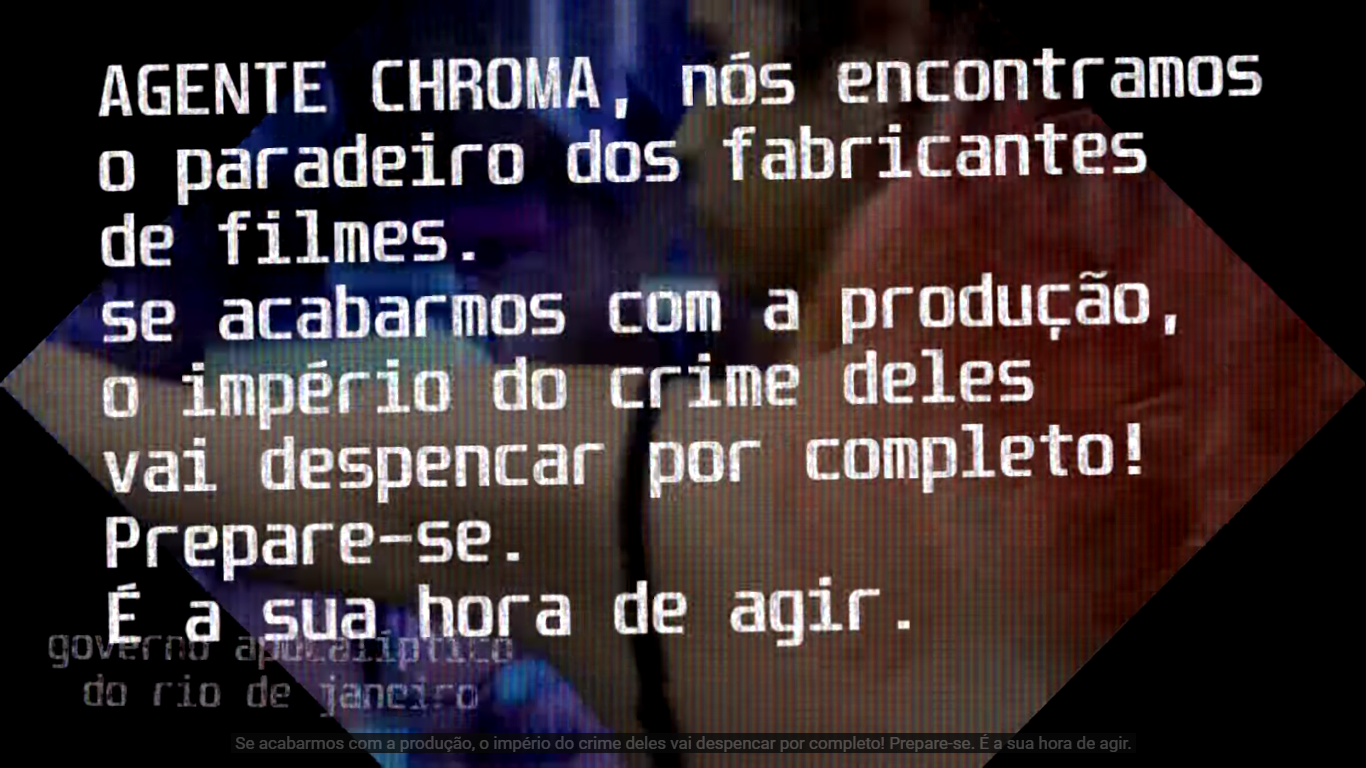

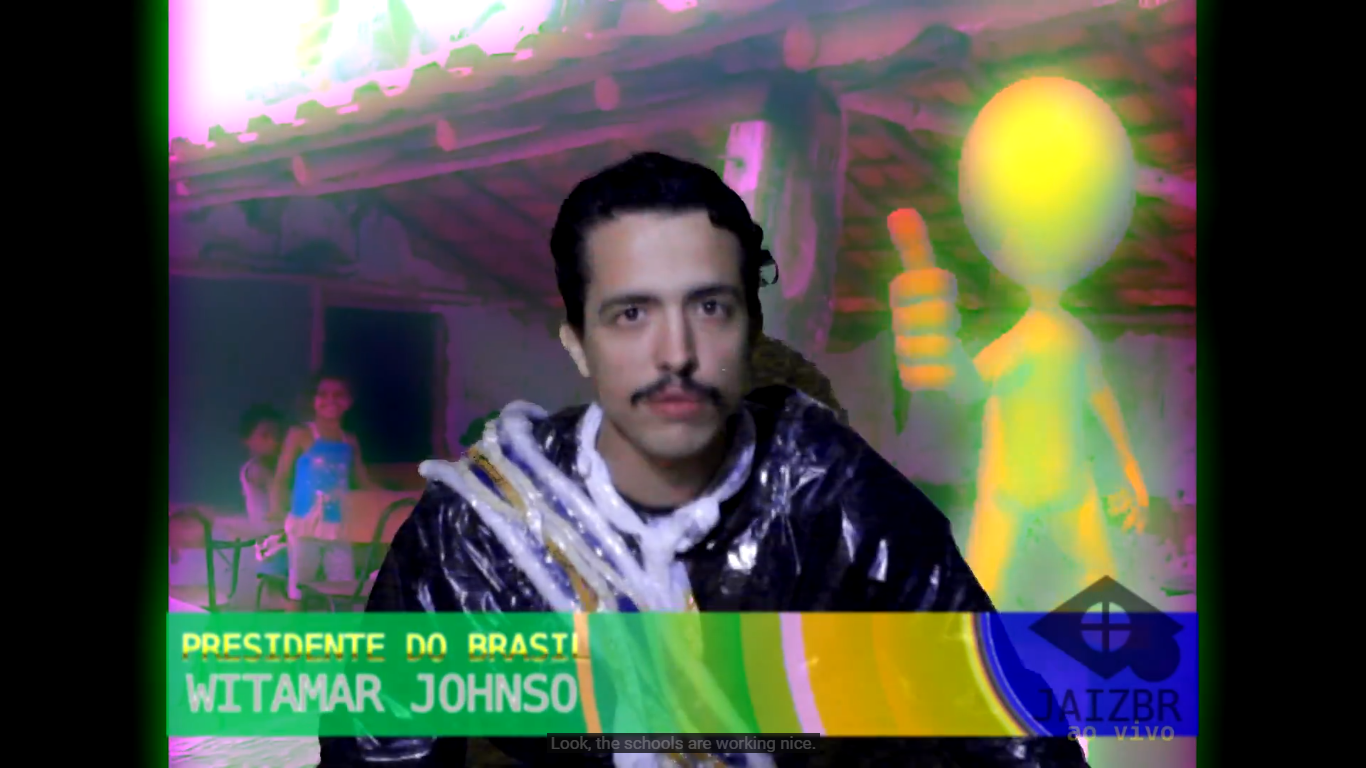

A Trilogia do Terceiro Milênio (2016-2020), do coletivo Chorumex, parece reivindicar o cinema como uma contratecnologia humanista. Seus protagonistas — e, quem sabe, também as realizadoras — são cyborgues. O cinema, aqui, serve para desfazer o mundo dos humanos, com suas hierarquias, e criar um ambiente para que as máquinas, antes condenadas ao estatuto de (re)produtoras, encontrem a possibilidade de uma vida plena. Já no primeiro filme da trilogia, uma cartela declara de modo assertivo essa posição: “robôs e máquinas ganham liberdade da escravidão humana”.

No gesto de se contrapor à lógica do consumo, tudo aquilo que é descartado é tomado como valioso. A liberdade das máquinas redefine os valores das imagens e objetos e, principalmente, os valores morais do capitalismo. Um dos procedimentos de criação da trilogia era compor toda a arte dos filmes com materiais encontrados no lixo. Em Rodson ou (Onde o Sol Não Tem Dó) (2020), o robô, única companhia fiel que o solitário e sempre deslocado protagonista encontra em sua jornada às margens da família, do mercado e do estado, foi construído a partir de uma peça encontrada no lixo. Em Os anos 3000 eram feitos de lixo ou (Quando a dignidade da raça humana se afogou no chorume estático da arte da hipocrisia) (2016), de Cleyton Xavier, Clara Chroma e Ana All, personagens comem e se esfregam em restos de fitas de VHS e película, assim como todo o cenário é preenchido por volumosos restos de tecnologias tão recentes quanto obsoletas.

O interesse especial pelos restos de imagem indica um desejo de formar as próprias imagens enquanto resto. O corpo do filme se constitui a partir de restos e falhas de imagens submetidas à livre manipulação regida pelo prazer das máquinas. Na lixeira da internet, a imagem digitalmente criada dos videogames não é menos real do que registros amadores de catástrofes, cotidiano de vidas anônimas ou fragmentos de telejornalismo. Tudo é matéria para a investigação sensorial dessa sensibilidade cyborgue anticapitalista que já não distingue natureza de cultura, nem sujeito de objeto. É no embate apaixonado e não hierárquico entre corpos e máquinas que as formas e as deformações acontecem. Erros e efeitos aleatórios parecem bem vindos como rotas de fuga da já cansada e tão nefasta consciência humanista.

O processo dos filmes se mistura com a vida das realizadoras. As locações são suas casas; os figurinos, as montações para as festas; os deslocamentos geográficos, seus trânsitos movidos por afetividades e trabalho. Uma certa sensação de inacabamento expressa na forma dos filmes parece ser fruto dessa processualidade continuada que se embrenha nos modos cotidianos de habitar o mundo. Longe de almejar um produto final bem acabado, parece que Chorumex está mais interessado em deixar restos e detritos capazes de sujar um tanto o ambiente digital dos humanos.

Alguns desses trabalhos foram exibidos na mostra Brasil Distópico (2017), com curadoria de Rodrigo Almeida e Luis Fernando Moura, nas oficinas de crítica ministradas por André Antônio e no Olhar de Cinema, com curadoria de Carol Almeida. No entanto, só começam a ser vistos e discutidos nos espaços tradicionais de cinema no final da década, a partir do impacto das militâncias feministas e LGBTQI+. Tendo sido lançados internacionalmente no youtube, contudo, encontraram relevância pública circulando especialmente em festas queer. Essas imagens e sons caminharam não só nas internets, mas também na noite, ao lado das prostitutas, monstras, estranhas, pós-humanas, cyborgues, do povo clubber e dos seres encantados dos centros das cidades. Nos Festivais de Chorume, nas Monstras de cinema da Anarca Filmes, no Rio de Janeiro ou em festas como a Kika, em Brasília, Recife e João Pessoa, esses filmes eram exibidos em meio a performances, rodas de conversa, danças e DJ sets. As recepções, via de regra, dispensavam cadeiras e davam lugar a coreografias de reações que podiam passar do grito ao aplauso, da atenção rígida à dança. Esses espaços não convencionais de exibição comprovam que esses filmes só se tornaram possíveis a partir de uma política organizacional de rearranjo dos meios de produção. Com esses coletivos queer, a cadeia do fazer cinema se reconfigura desde o modo de produzir até a criação de circuitos alternativos de exibição e debate.

Essa passagem do cinema às festas, toca um ponto sensível do seminal ensaio “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”, de Walter Benjamin. Em 1936, o filósofo falava da ascensão da importância política do cinema diante do declínio de outras artes. Seu critério de análise foi o grau de paixão ou distanciamento na recepção. Quanto mais uma arte se desvia da fruição e se restringe a uma experiência puramente analítica, percebe-se que sua recepção se distancia de públicos amplos e passa a se restringir a especialistas. Pode ser um sinal de decadência. Era o que acontecia, por exemplo, com a pintura, restrita a poucos indivíduos que a recebiam com atitude contemplativa e predominantemente intelectual. Naquele momento, em oposição, o cinema se consolidava como uma distração das massas, atingindo-as com impacto sensorial e potencial político significativo. No decorrer do século, como sabemos, as salas de cinema vão perdendo importância diante de outras possibilidades mais populares de fruição estética. No entanto, parece que as renovações técnicas atuais, que permitem essa tomada do campo elitista do cinema pelas imagens pobres, configuram um novo ponto de torsão. Em contraposição ao cinema enquanto campo específico, esse cinema de imagens pobres que aglutina diferentes regimes de produção audiovisual, leva o cinema dos festivais às festas ou injeta um tanto de festa nos festivais. A imagem pobre vira fabulosa. Novas inteligências e repertórios moldam dicções que profanam o cinema e ressoam, apesar de tudo, uma alegria política surpreendente.

* Para uma análise detalhada dos filmes de Sosha, vale a leitura de “Inúteis, frívolos e distantes — À procura dos dândis”, de André Antônio Barbosa, Denilson Lopes, Pedro Pinheiro Neves e Ricardo Duarte Filho, publicado em 2019 pela Editora Mauad X.

** A noção de “cotidiano singular” é inspirada no texto curatorial de Janaína Oliveira para a mostra CINEMA BRASILEIRO: ANOS 2010, 10 OLHARES no qual ela fala de filmes “atravessados de diferentes maneiras pelo cotidiano, não necessariamente como tema, mas definitivamente como tom, ritmo, fluxo”.

Leia também: