Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2018) narra o encontro entre um cineasta de sucesso, Henrique, sequestrado por um jovem, Emerson, que obriga o cineasta a fazer um filme sobre sua vida. O longa acompanha esse singular sequestro. Ao final, descobrimos que Emerson foi aluno de Henrique quando criança, em uma oficina educativa de vídeo. Através da disputa entre um cineasta consagrado e um jovem, que hoje trabalha como traficante, disputando o filme que vemos, é construída uma dramaturgia abismática de registros instáveis, que se estrutura como um metafilme.

A imagem de um jogo entre o cineasta profissional – consagrado e “visível” – e o seu oposto – o apaixonado cineasta amador, que manteve a paixão pela arte mas não teve as condições nem nenhum apoio – serve também como uma imagem possível para as complexas disputas no campo do que podemos chamar de cinema negro no Brasil hoje. O que gostaria de enfatizar neste escrito é justamente a tensão entre um vetor de institucionalização e aceitação pelos circuitos nacionais e internacionais, de “absorção” pelas macroestruturas do campo do cinema, da cultura e do capitalismo liberal, e uma outra linhagem, fora da lei, amadora, desmedida, imprópria, inconveniente, imoral e ambígua. Ilha nos oferece a imagem desta encruzilhada que pode servir de paralelo para a situação atual de um campo cultural em condições de consolidação historicamente inéditas. A ideia deste texto é sugerir traçados para tais tensões e impasses, de modo a buscar contribuir para formular ferramentas que possam auxiliar ao adensamento de uma comunidade de cineastas, técnicas, críticas, curadoras e espectadores, ao redor do cinema negro brasileiro, que cultivem seu potencial politicamente disruptivo.

Obsessão centralizante

O Brasil é o país com maior contingente negro fora do continente africano. É natural que esse contingente participe da história cultural do país amplamente. Porém, no cinema, essa presença se dá muito mais dentro das telas do que nas posições mais tradicionais da formação do discurso: direção, produção, roteiro. Não se trata aqui de desprezar a imensa capacidade criativa de atores como Grande Otelo, Ruth de Souza, Antônio Pitanga ou Léa Garcia. Pitanga e Otelo, por exemplo, são atores que deixaram tal marca nos filmes em que estiveram que podemos tranquilamente pensar sua contribuição como um tipo especial de “autores”, como vetores criativos decisivos para o resultado final de seus filmes, e do cinema brasileiro como um todo. Provavelmente, não há no mundo, na década de 60, um ator negro que tenha um conjunto de personagens tão abertamente revolucionários, multifacetados e emancipados como Antônio Pitanga nos filmes ao redor do grupo do Cinema Novo, por exemplo. Portanto, uma centralidade absoluta na compreensão do diretor como centro criativo das obras não contará a história de maneira justa, e corroborará com mitos de centralidades redentoras. Se o cinema negro está ligado intrinsecamente à cultura negra, essa história é mais ampla e múltipla, não tendo um centro originário, idealizado, sua matéria é multiforme e de formação politeísta.

Formas da continuidade

Entretanto, enfatizaremos aqui filmes que têm pessoas negras nas posições de direção e roteiro. Apesar de ser inegável o fato de que a filmografia de, por exemplo, Adirley Queirós[1] e seu grupo oferece uma enorme contribuição para a cultura negra brasileira, nosso foco aqui se detém sobre os artistas lidos como negros no contexto brasileiro. O motivo é que, durante todo o século XX, a proporção de artistas negros que conseguiram realizar obras nessa posição é ínfima em relação ao conjunto do nosso cinema. E o atual período histórico, tomando o século XXI como referência, traz um panorama razoavelmente distinto no número de novos cineastas negros, prioritariamente nos curtas, mas também em longas. No século XX, foram raros os realizadores negros que conseguiram constituir um conjunto de obras, e os que o fizeram estão esquecidos. É notável o número de cineastas que assina somente um filme ou um conjunto pequeno de trabalhos. Portanto, os desafios atuais dizem respeito a uma reformulação de um panorama cujas condições estão longe do ideal, mas a escala de escassez mudou. As condições possíveis para tal reformulação são o horizonte deste texto.

As razões para tal mudança recente são uma combinação de fatores. Sem dúvidas, o impacto de um ciclo histórico de políticas públicas não só direcionadas à cultura ou ao cinema, mas a todo um circuito de descentralização da renda, feito na década passada, principalmente durante o ciclo do Partidos dos Trabalhadores na Presidência da República, incidiu de forma decisiva na vida da população negra brasileira. As ações de incentivo ao acesso às universidades são uma marca do período, que contou com a presença e a formulação de militantes negros históricos junto ao governo federal, culminando por exemplo na SEPPIR, Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, criada em 2003 e extinta em 2015. É justo destacar a decisiva participação dos movimentos sociais negros na construção dessa rede de ações fertilizantes, e sua disposição para lutar dentro das institucionalidades, dos partidos e organizações. A inteligência institucional das gerações de militância do século é um legado anti-individualizante cuja contribuição ainda não está totalmente engendrada até hoje.

Trajetória no desenvolvimento

Muitos dos cineastas desta nova geração atual estiveram no programa histórico Soul in the Eye no Festival de Rotterdam em 2018, programado por Tessa Boerman, Peter van Hoof e Janaína Oliveira. Grande parte de quem fez parte da programação é egressa direta das universidades, dos cursos de cinema. Nesse programa, havia pelo menos um quarto de filmes feitos por estudantes e um razoável número de primeiros filmes. Além do fato praticamente inédito de cineastas negros participando juntos de um programa internacional num evento europeu de renome, boa parte desses filmes teve boa ou razoável circulação no Brasil, alguns ganhando os principais prêmios do circuito. Nas gerações anteriores, tal fato quase inexistiu. Daí por exemplo, a dificuldade em encontrar referências e registros sobre eles.

Ilha é produto direto do curso de cinema da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, inaugurada em 2006, fora da capital. Glenda Nicácio e Ary Rosa se conheceram no curso, formaram a Rosza Filmes e seus três longas de ficção alcançaram um destaque impensável para uma produção audiovisual vinda de um território fora das grandes capitais e fora da região Sudeste (onde estão Rio de Janeiro e São Paulo, onde historicamente se concentrou o cinema brasileiro).

Ao mesmo tempo em que essa nova geração conquista um relativo maior espaço e aceitação, ela corre o risco – muito mais do que as anteriores – de se conformar e se enquadrar às demandas dos circuitos nacionais e internacionais de festivais por um tipo de visibilidade negra normatizada. A negritude (blackness) se renovou como uma mercadoria de valor. O avanço na conquista de espaço traz a necessidade de compreensão do que são os novos desafios a partir do momento em que te deixam entrar.

Efeito de atravessar

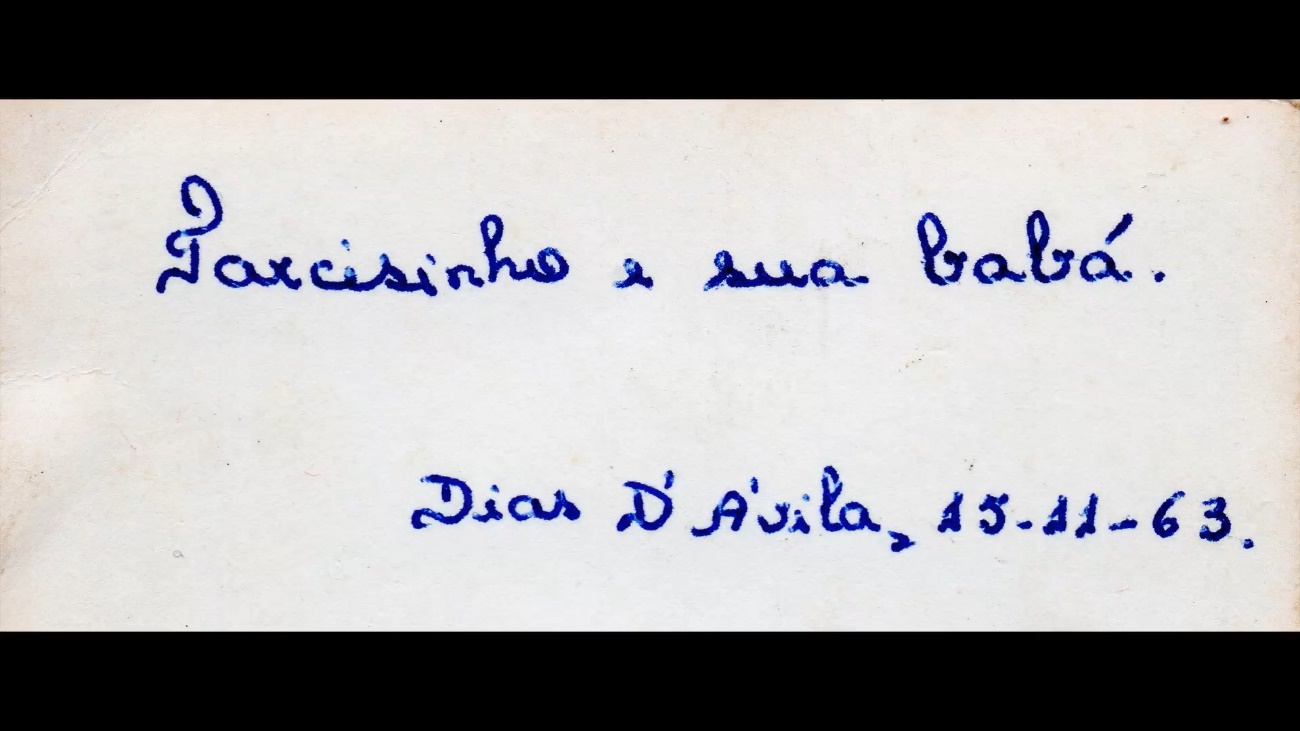

Travessia (Safira Moreira, 2017), um filme de estudante que esteve na sessão de abertura do IFFR 2019, é um eloquente exemplo da tensão entre uma exploração inventiva e arriscada e a adesão a um modelo de visibilidade negra que obedece aos padrões estabelecidos e comercializados. Em cinco minutos, o filme consegue estabelecer, no seu primeiro movimento, um início muito promissor de exploração especulativa, investigando uma foto antiga, buscando nela espaços vazios e ausências, junto ao texto da escritora Conceição Evaristo.

Na fotografia monocromática explorada no segmento inicial do filme, uma mulher negra segura um bebê branco, de corpo inteiro no centro do enquadramento. Ela olha para lente, o bebê olha para baixo. Seu corpo não está totalmente de frente para a câmera. Tanto sua pose quanto o fundo não sugerem uma grande preparação. O registro tem certa informalidade, um certo gosto de instante. A iluminação da foto mostra pouca informação nas altas luzes: o céu e a pele do bebê estão próximos do branco chapado, sem informação. A pele escura da mulher tem nuances, a medida da fotometria é seu tom de pele, o que tornou as partes claras sem detalhes.

Atrás do retrato, está escrito o nome do bebê, a data, o local, mas no texto a mulher negra não tem nome, é descrita no verso como “babá”. O filme-ensaio opera uma série de reenquadramentos, buscando detalhes, revelando que há, ali, mais para ver. O poema de Evaristo fala das “vozes mudas” enquanto vemos a imagem. Se no verso, essa mulher não tem nome, nós podemos ver ali sua expressão, sua pele, seu olhar e uma parte de suas pernas. Para além da intenção da família branca de registrar seu bebê, o filme nos mostra que há outras coisas que acontecem na imagem. Há ali uma presença negra que afirma uma presença atual e uma ausência histórica, afirma um não pertencimento enquanto devolve um olhar. É uma disputa encenada em um único fotograma. Independente da vontade de quem fez a foto, temos ali o registro de uma mulher negra, sua expressão, seu corpo, a luz está medida para ela, e isso evoca um conjunto rico de questões e sentimentos contraditórios. Não se trata somente de denunciar a ausência histórica desses registros, como poderia parecer. Mas de mostrar ao mesmo tempo, em igual intensidade, uma força de presença e ausência, uma batalha entre uma suposta intenção e um material que a contradiz. Se, no verso, a palavra diz “babá”, na frente vemos seus olhos, e eles são a expressão ambivalente da história de um país que pode se se resumir naquela imagem, na disputa que ela encena, no que ela fala e no que ela cala. Em pouco menos de três minutos, o filme de Moreira compõe um problema complexo de forma pulsante, através de uma única imagem encontrada.

Em seguida, depois de um trecho de tela preta, vemos uma filmagem atual, onde uma jovem mulher nos mostra em sua mão outras fotografias, em cores, agora de famílias negras, enquanto ouvimos um texto que diz que as fotografias custavam caro, por isso tais imagens eram raramente feitas por essas famílias. Depois disso, essa mesma jovem simula poses, aludindo a esses retratos antigos, posados. O fundo sem profundidade ratifica a alusão a essa tradição imagética. Daí segue uma série de retratos em movimento, feitos pela diretora, onde casais e famílias negras atuais posam para a câmera, seguindo os padrões visuais das fotos de família tradicionais, brancas. As pessoas usam roupas bonitas, aparentam harmonia, estão simetricamente de frente para nós. Não vemos pessoas brancas. A canção “Juana”, da caboverdiana Mayra Andrade, adiciona um tom de ternura que é ratificado pelos sorrisos e gestos de carinho. Depois dessa sequência dos retratos atuais de família, o filme termina. A sinopse no IFFR se encerra com: “finally affecting us with a tender visual counter-narrative of what remained unseen” (nos afetando, afinal, com uma terna contranarrativa visual do que permaneceu não-visto”).

O curta vai da investigação especulativa à afirmação reparadora. Diante da foto anônima, o filme recorre ao poema, a reenquadramentos, a um áudio da mãe da diretora e ao verso da imagem. Quando opta por mostrar as imagens que, no tempo da primeira foto, não existiram, o filme dá um tratamento de integralidade e inteireza, e uma certa grandiosidade dignificante do próprio gesto, ratificado pelo uso da música. É como se o problema da primeira metade – as ausências de imagens, as ambivalências dos arquivos, a obrigação da especulação diante das lacunas – fosse “solucionado” pelos retratos atuais onde as pessoas estão felizes e “bem vestidas”.

Travessia, o substantivo, descreve uma viagem onde se tem que superar algum tipo de obstáculo, cotejando o desconhecido ou o desabitado. O filme opta por um gesto de “afirmação positiva”, e acaba por esvaziar seu próprio gesto inicial, especulativo, inventivo, desobediente, que procurava coisas onde elas aparentemente não estão, ou estão de uma maneira na qual é preciso produzir condições para que elas sejam visíveis.

Travessia – apesar de seu instigante trecho inicial – não muda o modo da cena, as relações entre o visual e o semântico, entre intenção e efeito, mas substitui os corpos, no mesmo arranjo colonial formulado por aqueles que podiam pagar pelas fotos. A tentativa de “contranarrativa” ao refazer a cena colonial tem um tom de “nós conseguimos” (we made it). Assim, materializa-se sinteticamente o dilema da domesticação das imagens de uma negritude brasileira insurgente no cinema, em direção a modos de imagens relacionados a uma ternura publicitária, onde uma certa “impressão revolucionária” é a mercadoria de maior valor simbólico.

No texto “The Bourgeois Cinema of Boba Liberalism”, Melissa Phruksachart fala sobre a ideia de “visibilidade messiânica” (messianic visibility):

“Eu chamo essa atitude de “visibilidade messiânica”: um superinvestimento na ideia de que a identificação cinematográfica insistentemente normativa possui um potencial transformador, até mesmo curativo, político e pessoal. A visibilidade messiânica oferece o cinema como um local de fantasia pública para identificação e autorrealização – para “sentir-se visto” –não apenas por meio do prazer visual, mas por meio do que Sylvia Chong descreve como “a reificação de uma categoria de consumo neoliberal”. A mídia em torno do filme Crazy Rich Asians (Jon M. Chu, 2018) encorajou cruelmente a ideia de que um grupo ou pessoa minoritária alcança a plena cidadania psíquica somente após seu reconhecimento como mercado –e como negociável. A visibilidade messiânica desvia a consciência racial da resistência política para uma superidentificação com o capital.”

A resolução final de Travessia é um exemplo desse tipo de operação onde opera um imaginário normativo que aposta numa identificação positiva como potencial automaticamente transformador e “curativo”, como afirma a sinopse. Não por acaso, essas imagens não são radicalmente diferentes de muitas imagens de propaganda feitas nos últimos anos, onde o capitalismo brasileiro e mundial está buscando novas táticas para, afinal, não abdicar de seus princípios de uniformização e produção de norma – – de recolonização, afinal.

This is Us

Portanto, esta é uma das principais questões com as quais, hoje, os cineastas jovens negros brasileiros têm que lidar. Pois ao mesmo tempo que em os espaços são abertos, o pressuposto político da aceitação dos filmes negros é a da sua simplificação como discurso e uma adaptabilidade a uma agenda liberal “inclusiva” dos eventos de cinema e do capitalismo renovado. Grande parte dos festivais no Brasil, pelo menos desde 2016, programam debates sobre cinema e raça. Nesses debates, prevalece a hipótese de que a invisibilidade histórica se combate com a visibilidade normatizada, legível, de intenções evidentes, que não varie em seus modos, mas que inclua outros corpos em seus antigos arranjos.

O valor de filmes como Ilha, NoirBLUE (Ana Pi, 2018), Quintal (André Novais Oliveira, 2015), Vaga Carne (Grace Passô, 2019) é justamente seu potencial disruptivo em relação às normas e à legibilidade de suas operações imagéticas. São filmes estranhos, digressivos, opacos, que mudam de registro, entre o amador e o profissional, que se recusam a nos oferecer conforto, mesmo quando encenam a mais aberta alegria. A sensibilidade messiânica supõe soluções fáceis para problemas complexos, sugere imagens simples e pré-cozidas para o consumo, e soluções redentoras para lacunas sem escala.

A (pato)lógica do sentido

Em Ilha temos, em um mesmo filme, o embate entre dois projetos de cinema feito por pessoas negras. A base do enredo é isso. O projeto da norma é encarnado por Henrique, cineasta que foi absorvido pelo seu entorno cujo cinema “perdeu paixão” e se acomodou: ele vai a festivais, ganha prêmios (como o próprio filme, ironicamente, mostra em uma de suas cenas finais). É visto e reconhecido: foi incluído. É um “exemplo positivo”, em princípio. Já Emerson encarna a energia inventiva e ingovernável que não se institucionalizou, é o invisível, excessivo, está aquém e além das medidas. Ele não é cineasta “de profissão”, é traficante, mas ao mesmo tempo sua prática é informada por uma consciência histórica e intelectual (vemos o cartaz de Terra em Transe na parede, os livros de Fernão Ramos sobre Cinema Marginal e o de Marco Antônio Gonçalves sobre Jean Rouch).

Em cada plano do filme, há uma enorme instabilidade. Não sabemos se estamos vendo um making of, uma cena planejada por eles ou uma mistura entre ambos. A abertura já nos insere violentamente em um plano sequência de mais de dez minutos onde não fazemos ideia do que está acontecendo. Câmera e diretor, como personagens, acuam um filme, filmado à sua revelia. A situação paradigmática de toda a discussão sobre imagem e política nos últimos vinte anos ganha matéria aqui. Não é nem mesmo “extrativismo” o que acontece aqui, mas Emerson arrancando à força uma imagem de Henrique, numa das aberturas mais perturbadoras do cinema contemporâneo, abismática como toda construção posterior do filme.

Persiste, portanto, uma pergunta sem resposta: isso que vemos é o olhar de quem? Do cineasta que “deu certo”, ou do amador rebelde que tomou as rédeas do jogo? Não há respostas individualizantes em Ilha. Inclusive, a escolha pelo formato de tela larga – escala tradicional da paisagem e do plano-conjunto – reafirma a interface coletiva que o filme constitui. E o que é mais expressivo é que Emerson sequestra Henrique não exatamente para que ele lhe obedeça, mas para que possam trabalhar, intensa e contraditoriamente, juntos. Não é exatamente uma vingança ou revide, mas um desejo por uma estranha forma de “continuidade”. Eles formam uma comunidade instável, de certa forma inviável na realidade, mas possível na “irrealidade”. Jota Mombaça, em A Coragem do Segredo, lê Denise Ferreira da Silva: “uma figuração da criação não somente orientada pela subjetividade (quem) mas pela sensibilidade (como), vai ser necessário recusar o domínio do propriamente político a favor de uma figuração da política não como sistema de gestão, mas sim de criação do real.”. Essa citação é uma justa descrição de Ilha.

Ilha é oposto de um cinema de gestão de boas intenções e exemplos positivos. Sua tática de cura é a dobra da aposta no patológico. É notável como o filme se estrutura justamente sobre essa plêiade de registros variados, a partir de uma variação notável do trabalho de câmera e encenação. Assistir ao filme é habitar um terreno altamente movediço em termos sensoriais e morais.

Um nítido exemplo disso se dá na caminhada noturna dos dois protagonistas que desemboca numa briga física e, afinal, numa trepada onde só se filma os pés. Ali se vê a variação dramática dentro de um campo de intensidade alta, muda-se a chave sem que Emerson e Henrque façam as pazes. Na verdade a chave mesmo não muda, mas se descobre uma passagem, uma continuidade, entre uma coisa e outra. É contato, atrito, proximidade e conexão. O que é a base aqui dessa sequência que é um dos corações contraditórios de um filme intensamente paradoxal. Enquanto o debate sobre imagem e política hoje tenta forçar de toda maneira a direção da “superioridade” (moral, racional, pedagógica), Ilha explora zonas de inferioridade. Esse cinema faz agachar a discussão: o pé no chão é a ligação com o todo, com a terra, e com as vibrações de tudo que existe. Esse fio terra vai muito além dos dois protagonistas.

Nesse sentido, é importante o papel da figuração da violência. O filme nunca se furta a mergulhar e assumir um tônus denso e tenso, onde temos que passar por materiais brutos para atravessar. Assim como Emerson volta lá no centro da cena de seu trauma de abuso, porque precisa passar por isso, é preciso atravessar, pelo contato. Isso dinamita certa impressão superficial redentora, meio o meme do Morgan Freeman, de que, se não mostrarmos a violência, ela acaba. Quatrocentos anos de culturas negras diaspóricas evidenciam que a questão é justamente trabalhar o trauma por dentro. A questão é “como”. Quando se bota um beat de metralhadora ou uma sirene numa canção se está fazendo duas coisas: inventariando o trauma e recolocando o signo em outro circuito, onde ele se torna animação, matéria de dança, portanto matéria sensível de uma outra ordem. Essa duplicidade é essencial. A visão moralizante que dogmatiza signos é fascinada pelo efeito único e fóbica em relação à multiplicidade.

Nesse sentido, é importante o papel da figuração da violência. O filme nunca se furta a mergulhar e assumir um tônus denso e tenso, onde temos que passar por materiais brutos para atravessar. Assim como Emerson volta lá no centro da cena de seu trauma de abuso, porque precisa passar por isso, é preciso atravessar, pelo contato. Isso dinamita certa impressão superficial redentora, meio o meme do Morgan Freeman, de que, se não mostrarmos a violência, ela acaba. Quatrocentos anos de culturas negras diaspóricas evidenciam que a questão é justamente trabalhar o trauma por dentro. A questão é “como”. Quando se bota um beat de metralhadora ou uma sirene numa canção se está fazendo duas coisas: inventariando o trauma e recolocando o signo em outro circuito, onde ele se torna animação, matéria de dança, portanto matéria sensível de uma outra ordem. Essa duplicidade é essencial. A visão moralizante que dogmatiza signos é fascinada pelo efeito único e fóbica em relação à multiplicidade.

Ilha é filho de Rouch, de Glauber, do Recôncavo, de Waldir Onofre, de Cajado Filho e Grande Otelo. Emerson é “filho” de Henrique, e ao, final, a coisa se torna múltipla. O filme que resulta, afinal, não é “de ninguém”. É um filme do encontro, do trabalhar junto, da incompletude inerente. Assim como na parceria entre Glenda Nicácio e Ary Rosa e em todo seu coletivo da Rosza Filmes, o que está em jogo aqui é o trabalho que, como prática, se opõe ao que se faz sozinho, ao que é individual. E, dentro disso, correndo todos os riscos: do violento, do mau gosto, do exagerado, do “cinema branco”. Ilha tem fome de impureza, como os seres da lama.

E o que é mais interessante é que o filme também não idealiza Emerson. Ele não é o “ideal” e o “exemplo”. Esse pólo de sentido é chave para a ideologia da representatividade messiânica: a figura poética e social do “exemplo”, a “exemplaridade” como ferramenta de uma pedagogia da repetição, formam a gramática dominante das discussões sobre imagem e política hoje. A forma espiralada e processual de Ilha é um manifesto contra a repetição e a mesmidade didática. Não há uma só imagem que funcione como exemplo moral para qualquer coisa. A questão é como as relações internas se estabelecem e se dinamizam, como o processo se forma, a partir de signos muitas vezes contraditórios. O que Emerson quer – ele mesmo o diz – é que “nossa relação progrida”. Um cinema da relação é um cinema da vulnerabilidade a todos os riscos (ao contrário de um cinema da “re-lição”, que não para de nos tratar como incapazes, dependente da lição dos mestres).

Maria Trika observou no cinema da Rosza Filmes uma flagrante ausência de medo de errar. Isso pode ser traduzido afinal por um gosto pelo desconhecido, pelos riscos do processual. Em Ilha, o protagonismo (outra palavra massivamente repetida sem ser pensada) é do vínculo. Nunca um, sempre dois ou mais: mais uma cena, mais um registro, mais uma emoção, mais um, mais um, e assim por diante. A pergunta que esse cinema suscita é justo como pensar o Brasil a partir de uma perspectiva da abundância – como articulou Bernardo Oliveira –e não da escassez paranoica viciada em remartelar o que já existe, voltada a criar um black capitalism replicante.

Repetição é medo

O cinema negro brasileiro tem sido “induzido” por festivais, editais, janelas de exibição a exibir o token transparente do “eu faço justiça aqui, está vendo?”. Sugerir consciência racial se tornou a forma mais barata de se parecer político em 2021. Nunca antes na história desse país a ideia de “mudança social” foi uma mercadoria tão difundida. A teoria política está bombando nos rótulos do mercado. Nessa esteira, a própria ideia de “luta” parece ter se esvaziado num caldo abstrato, onde lhe foram extirpadas suas principais características: contato, atenção ao outro, negociação, firmeza de base e vocação para o movimento.

O vocabulário e a lógica da autoajuda se infiltraram intensamente no debate político e estético. O tom paternalista do “precisamos falar…” é o tônus de um modelo pedagógico hierárquico e paranoico e, obviamente, autoritário. Assim, os problemas se individualizam e tudo vira questão de “autocuidado” e autossatisfação (“Esse filme me incomodou” é o novo refrão). A estrutura de Travessia seja talvez, nessa geração de filmes, a que mais encarnou essa função messiânica de “curar” oferecendo imagens moralmente positivas “que nos fazem bem – já que sofremos tanto, por tanto tempo “. Emerge hoje, na política das imagens, o trabalho da gestão de incômodos individuais, sua minimização e seu constante cálculo. O sistema neoliberal composto pelo par vida-angustiante/imagens-ansiolíticas produz um círculo fechado inescapável que interessa a todos atores hegemônicos: TVs, corporações, fundos internacionais e retóricas de Instagram.

Ilha é o oposto deste modo descrito acima. A opção pelo abismo como método, pela desmedida como ética e pela historicidade como compromisso colocam o segundo longa de Ary Rosa e Glenda Nicácio numa posição muito especial dentro panorama do cinema brasileiro hoje.

A imagem final, onde vemos um abraço impossível entre os dois, é paradigmática. Ali, Henrique projeta o material na parede e os dois se abraçam sem se abraçar. Cada um de um lado da imagem, num espaço inconciliável, formando uma união heterogênea, em espaços diferentes na imagem e na vida: um morto, um vivo, um visível e um invisível, em uma imagem tão triste quanto amorosa.

O que está em jogo aqui é a expressão do intraduzível, do que resiste às palavras de ordem, às hashtags e aos jogos de pequeno poder. Política é necessariamente a comunidade imprevista com o heterogêneo, com o que não cabe, com o que não obedece à medida.

“O que o cinema quer da gente é coragem”, diz o personagem Emerson, parafraseando Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas. O que o cinema negro brasileiro necessita hoje, como comunidade não tornada uma brand, é justamente assumir sua tarefa de lidar com o passado fantasmático, fugidio, longe de projeções idealizadas, sem heroicizar pioneiros, e fazer disto justamente sua força política e estética. O cinema negro está espalhado por cada gesto onde uma pessoa negra empunha uma câmera ou um gravador de som, no começo do século XX ou XXI, esperando que um espectador perceba, no futuro sonhado, os sinais do que lhes foi possível fazer em condições sempre limitadas e contraditórias. Está no plano precário que uma criança fará durante a oficina de vídeo do professor que nunca mais voltará.

E agora que as condições são, historicamente, um pouco menos limitadas para o campo, quando alguns podem juntar seus filmes, conversar juntos, perceber afinidades e diferenças, e estudar o que sobrou de nossa história, agora, neste momento, é talvez a maior oportunidade que já tivemos de construir uma comunalidade interessada, criativa, desobediente, não replicante e nem repetidora. Uma sociabilidade que possa produzir os vínculos que foram impossíveis de se fazer no passado: entre os filmes e os espectadores, entre os realizadores e realizadoras, entre críticos e professores, entre filmes e outros materiais culturais e artísticos. As condições para isso – ainda que diante da realidade radical do desmonte institucional do neofascismo – nunca nos foram tão paradoxalmente favoráveis. Em meio a tantos gases lacrimogênios, fiquemos calmos, calmos. E que não nos falte a coragem.

*Este texto é uma versão modificada do artigo The Impossible Embrace: Ilha, Travessia, and Black Brazilian Cinema Now publicado em inglês na revista Film Quarterly em 2020, na sua edição número 74, junto a um dossiê sobre cinema brasileiro e que pode ser acessado aqui

Leia também:

- Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2018), por Maria Trika

- Textos da série #5xRoszaFilmes

- Café com Canela (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2017), por Juliano Gomes

- Conversa ao redor de uma nova cinefilia| Parte 2 – Os filmes “problemáticos”

- Pós-escrito (ou por um cinema preto que não caiba), por Juliano Gomes