Estas observações aqui abaixo continuam um diálogo que se deu nesta sequência de cartas pensando desafios do cinema negro hoje.

As questões principais são: que comunidade negra de cinema se quer? Que forma ela tem? Que ideias a compõem? Nesta próxima década veremos inevitavelmente uma segmentação – é assim que mercados funcionam. Não só de mercado, mas de ideias.

Coco Fusco falou outro dia: “não precisamos de arte nova, mas de instituições novas”. É claro que filme novo é sempre bom, porém a forma de uma comunidade se dá com uma reforma de suas coletividades, organizações e instituições. No nosso caso, trabalhos de programação que projetem ideias fortes e não só carimbos que dizem o que é da lei e o que não é, por exemplo. Massa crítica densa, que só se constrói afirmativamente e coletivamente. Os filmes estão aí. Gabriel Martins tá aí, Grace Passô tá aí, Rosza filmes tá aí, os mais velhos estão vivos, Agenor Alves, Ari Cândido, Adélia Sampaio, o Pitanga, Dogma Feijoada fez vinte anos agora, Jefferson De com três filmes pra lançar, Danddara… Se dez por cento dessa energia vier pra estudar essas obras, deixar legado, estamos feitos. No mínimo um TCC, uma dissertação, um livro sobre cada, um doc pra TV sobre cada uma dessas artistas. Meu temor é que em 2030 Zuckerberg meta o louco e decida desligar os álbuns de fotografia dele onde a gente “escreve as lutas”.

Afinal, o problema consiste em assumir posições, ideias e, diante do atrito delas, formar uma comunidade, com a energia das diferenças internas. Os eventos já não são poucos. As pessoas estão aí, boa parte trabalhando. A virada de chave é um investimento que não seja somente para si e para o “seu”, que só veja a esfera individual. Falo de uma politização do campo, no sentido estrito, em relação a si mesmo, em relação a suas contradições internas, em direção a um fortalecimento coletivo, em oposição ao confinamento necroliberal do imaginário protagonista.

De 2010, 2011 pra cá, a escala mudou, a linha média se moveu: de número de obras, de pessoas trabalhando, eventos, perspectivas e interesses. Nessa nova virada de década, a energia está aí e está em plena disputa – e todo mundo a quer possuir para bem próprio. A TV, a publicidade, os “cineastas de bem”, estão todos de olho porque se tornou necessário como performance pública “apoiar” essa energia histórica, parecer ao lado dela. E é aí que tá: a disputa é entre inflar a fachada de rostos negros e o desafio de plantar sementes que cresçam mais do que se possa imaginar. Dos filmes do Rony de Oliveira aqui em Magé até o tapete vermelho do Festival de Gramado há uma série de distinções que devem ser, nos próximos anos, matéria de trabalho e análise. Distinções de perspectiva, visão de mundo, ideias e valores. E é com elas que se semeia, é com elas que se atravessa desafios desenhando prioridades.

Da minha parte, aposto numa comunidade sempre inclinada para a parte que ainda não está e, ao mesmo tempo, atenta aos processos e agentes históricos. Que Zózimo dedique o Abolição (1988) a Glauber e Leon Hirszman não é uma “verdade inconveniente”, mas um problema interessante e desdobrável. O próprio zozimocentrismo autoproclamado (algo como “eu sou o cinema negro, ele começa em mim”), como vertente historiográfica, mostra uma afinidade evidente com o cineasta baiano de Vitória da Conquista e sua relação autoenunciada com a história do cinema brasileiro.

O Odillon Lopez tava ali, fez longa em 1970, Um é pouco, dois é bom, só que fora do Sudeste visível. Houve também o Pista de Grama (1959, Haroldo Costa). Não é negro esse cinema? OK, mas por quê? Quais são as ideias dessa escolha? O Cajado Filho – que o Carlos Manga afirma ser um dos inventores da chanchada – não seria um autor por quê? Lá na Política dos Autores dos anos 50, o jogo era justamente esse: tornar “autor” quem não era visto como tal, afirmar, por exemplo, que Hitchcock era um artista e não um repetidor. Era uma intervenção de proposição de novas categorias, contra o status quo, e a autoprojeção de uma geração de novos cineastas. Na dissertação do Mateus Nagime descobri que o Cajado Filho era gay (e que os principais diretores dos anos 40 aqui também eram). E seus filmes não estão todos perdidos: Estou Aí, do Cajado Filho, de 1949, tem cópia preservada. Nós nos interessamos por esse problema? Quando esse filme aparecer, como o campo reage? Se interessa ou ignora? Será puro o suficiente?

Não soa plausível que os esforços do passado que produziram as bases da situação atual não estejam no campo de interesse majoritário da energia que agora se adensa. A aura messiânica que a palavra curadoria parece ter ganhado foi acompanhada por poucos esforços historiográficos, em detrimento de mostras e mais mostras que dão a entender que cinema negro é sinônimo de hoje. O resultado é uma espécie de efeito de narcisismo temporal taggeado “urgente”, com possíveis efeitos negacionistas pela overdose de agoras. As principais exceções me parecem ser as iniciativas curatoriais de Heitor Augusto, em especial no FestCurtasBH de 2018, e a mostra Diretoras Negras no Cinema Brasileiro, organizada por Kênia Freitas. Provavelmente, estou esquecendo alguma. Mas certamente não abundam esforços do tipo, essa é a questão, para além dos exemplos individuais. Essa história necessita ser constantemente repraticada.

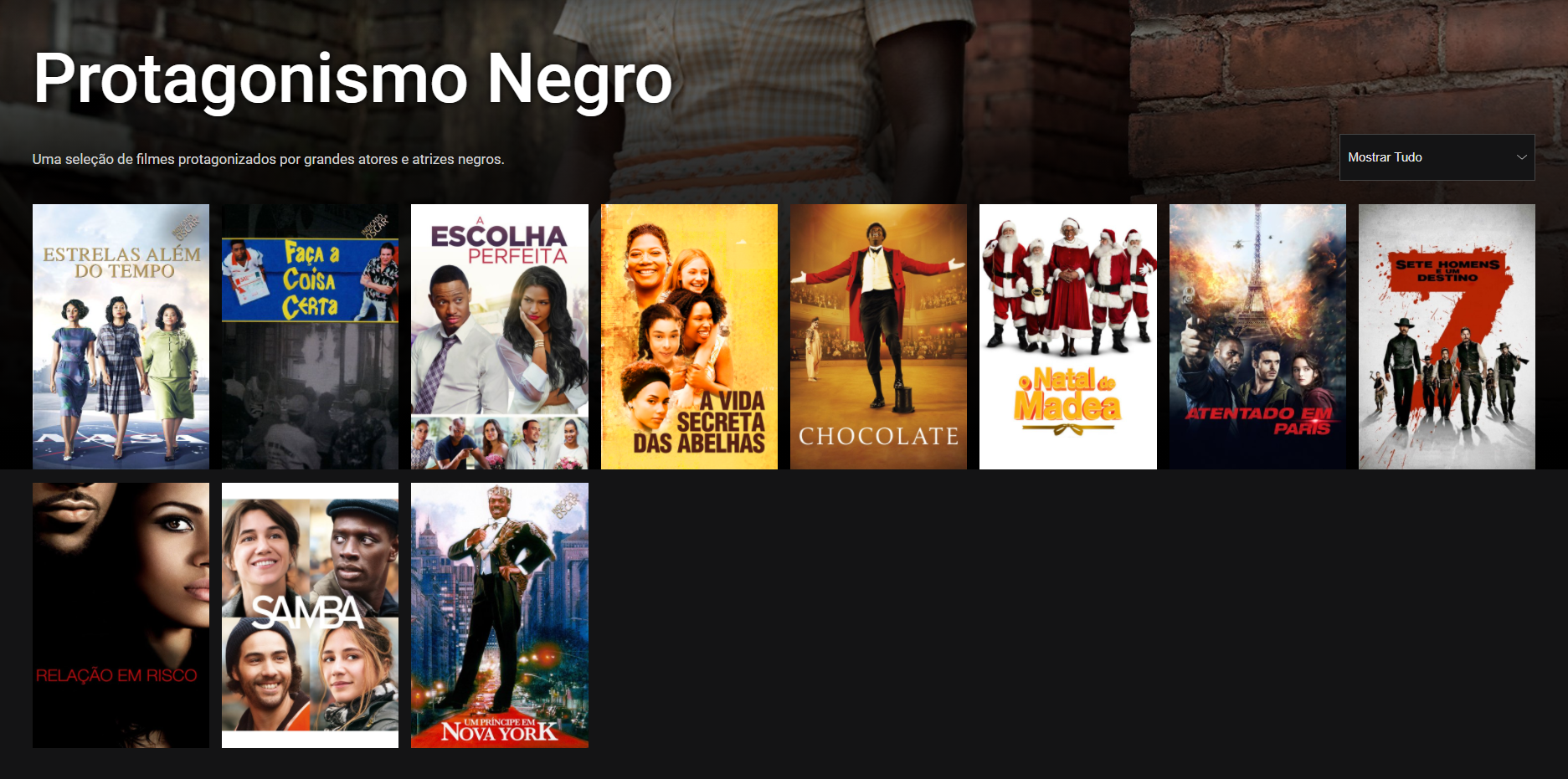

O canal Telecine exibe de hora em hora uma campanha que fala em “Protagonismo Negro”. Imprimi a tela aqui, porque a questão é autoevidente:

Brasil é um país de maioria negra. Me pergunto se ações como essa, que se multiplicam por aí, que surfam na energia simbólica do campo, têm algum compromisso, por exemplo, com cineastas negras brasileiras. O mínimo que seja. O manifesto Dogma Feijoada fez vinte anos há poucos meses. Se houve alguma retrospectiva dos filmes do grupo, eu não vi. O canal Telecine vai comprar o longa de Sabrina Rosa e Cavi Borges, Vamos Fazer um Brinde (2011)? Vai telecinar os filmes de Agenor Alves na Boca do Lixo? Vai ter retrospectiva dos três longas que Glenda Nicácio dirigiu nessa década que se encerra?

O ponto geral aqui é tentar fomentar comprometimentos que não tenham esse caráter extrativista e narcísico. A ideia não é trabalhar de polícia do apagamento (acho que essa palavra suscita um imaginário paranoico que tem produzido agências individuais para processos que, muitas vezes, são mais complexos), mas indagar as bases do campo para buscar contribuir minimamente para um desenvolvimento que tenha caráter coletivo e não acumulador, como são afinal as artes clássicas negras: sem autor e coletivas.

A ideia de autoria vem do imaginário monoteísta cristão. Se tomarmos como referência o politeísmo religioso do Sul, que historiografia podemos produzir? Leda Maria Martins falou que, nas artes negras antigas, o mais relevante é que a arte seja, acima de tudo, um bem coletivo. Queremos um modelo centralizador, com um grande pai intocável ou um corpo rizomático, atravessado por parentescos, associações e composições contraditórias?

Ilha (Ary Rosa, Glenda Nicácio, 2018) é um dos maiores filmes do nosso tempo também porque é o filme que examina esse problema de frente. Lendo literalmente, temos um cinema negro premiado que se institucionaliza e se torna narcisicamente domesticado, encarnado no personagem Henrique (Aldri Anunciação), que é tomado de assalto por Emerson (Renan Motta). Quem é Emerson? Trazendo para os termos deste texto, é o cinema negro “de fora”, estranho, não reconhecido, ilegítimo e indesejado. Ele é os milhares de filmes que são feitos em oficinas de cinema no Brasil afora, em territórios recônditos, que a institucionalidade não se interessa por reconhecer. Ao mesmo tempo, está lá no quarto dele o cartaz de Terra em Transe, o livro de Marco Antônio Gonçalves sobre Jean Rouch e o livro de Fernão Ramos sobre o Cinema Marginal. É preciso não ser paranoico e não ler isso como uma afirmação que exclui todas as demais – no entanto, é importante observar que ideias são essas. Isso pode produzir uma ideia de história rizomática e contraditória. Emerson é o impuro, não é o naif. Na verdade, ele é quem conseguiu cultivar inventividade e manter ativa a energia insurgente. Ilha é uma fábula sobre o dilema em que vivemos. Uma tensão irresoluta. Uma fábula e uma ação.

Enquanto a Criterion racializada não faz o blu-ray dos blaxploitations de Afrânio Vital ou dos curtas de Adélia Sampaio, há muito trabalho a fazer por aqui. Estas pessoas estão vivas. Cópias dos filmes existem. A experiência delas certamente pode nos ensinar muito. E estudar história, ir aos filmes, dificilmente permite a manutenção de idealizações narcísicas.

O singular onirismo dos curtas de Danddara, vistos hoje, pode fomentar uma energia para infiltrar o “realismo curativo” que brilha hoje nos principais festivais de curtas. Um filme como Gurufim na Mangueira (2000) soa como um saudável óvni ainda em 2020. O interessantíssimo Mina de Fé (Luciana Bezerra, 2004), que esteve na competição principal no Festival de Brasília (não sabia disso em 2017), faria muito bem aos debates atuais. Essa produção foi concebida a partir de outras bases conceituais e históricas, e a impressão, olhando ao redor, é que ela não “cabe” hoje. Porque não caberia? Minha hipótese é que a presença desses filmes produz um tipo de fricção que obriga que o debate produza posicionalidades. Pois a relação com a representação da violência mudou, a relação com a moral e os valores de um ethos liberal estadunidense (o verdadeiro vilão do Corra!, de Jordan Peele, de 2017) não eram tão dominantes. O nome que Luciano Huck deu ao seu pet é Obama.

Trabalhar a produção dos anos 2000, 90, 80, 70, 40, é evidenciar as fricções e as condições, cujo exame nos fornecerá as chaves do futuro. A tarefa milagreira autoenunciada de legitimação opositiva esquece convenientemente do passado porque a presença viva dos antecessores gera, pelo contraste, posições incômodas, que “não cabem”. Para usar vocabulário obamês: isso teria efeitos não empoderadores, isto é, “problemáticos”.

Um campo do cinema negro que rejeite a priori o problemático e o contraditório está condenado a dar voltas no algoritmo eternamente, enchendo a Disney + de bilhões e deixando nossas pioneiras no vácuo e nossas jovens sem hábito de prática histórica política.

Talvez não pareça, mas A Batalha do Passinho (Emílio Domingos, 2012) é um filme sobre cinema negro. O fenômeno do “passinho foda” é um trabalho conjunto da rua com as câmeras – é, portanto, uma rede de imagens, de filmes, onde produção e distribuição se praticam de maneira diferente, mas as imagens trabalham igual. Não seria exagero dizer que o vivo circuito de cinema amador no Brasil, que voa pelos zaps e plataformas hoje em dia, é majoritariamente negro. Não só nos corpos que aparecem, mas na forma inquieta dos filmes e nas maneiras de circulação. Ilha tá lá, dizendo isso.

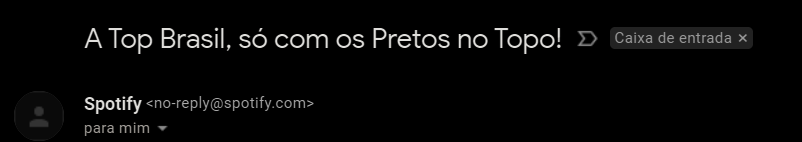

(Enquanto escrevo este texto recebi esse e-mail abaixo)

O corpo redundantemente negro de Grande Otelo em cena em Onde Estás Felicidade? (Mesquitinha, 1939) produz, junto a um conjunto de características que podemos dizer “estereotipadas”, um efeito de invasão na cena, uma rachadura performática. Os olhos esbugalhados, a comida enfiada na boca são uma espécie de invasão que é também um lembrete metonímico de tudo o que está fora, uma literal composição estética da fome. Seu gestual contrasta radicalmente com o dos demais atores, brancos polidos: é a irrupção de outra gramática que rasga a cena. Me pergunto porque uma exploração neste sentido (“feio better”, como disse o texto anterior) não pode ser considerada em sua face disruptiva, vista de um ponto de vista menos moral e mais contingencial?

É urgente, portanto, uma movimentação do campo em direção a um esforço coletivo de leituras, releituras, que possa produzir uma historiografia crítica do cinema negro que tenha fome de problemas, sede de contradições. Do contrário, toda a energia que hoje se acumula produzirá o efeito histórico da formação de uma elite negra de profissionais e de filmes, uma espécie de pequena casta oscarizável, “preparada para o mercado” (tanto o “independente” quanto o “comercial”), autocentrada, cuja ação histórica em relação ao campo será muito menor que a riqueza social que o campo carrega em potência. Quando Coco Fusco fala em novas instituições, sinto que é um pouco isso o que ela quer dizer.

Leia também

- Carta a Bruno Galindo (ou o bagulho é a prática), por Juliano Gomes

- Carta ao Heitor (ou Desculpe a bagunça ou Ao mesmo tempo), por Juliano Gomes

- Um cinema da culpa?, por Felipe André e Gabriel Moraes

- Vamos Fazer um Brinde, de Cavi Borges e Sabrina Rosa (Brasil, 2011), por Fabian Cantieri

- Entrevista com Rodrigo Ribeiro, por Juliano Gomes