Viver um festival de cinema pode significar uma experiência radical com o tempo. Num ritmo febril, entrar e sair de filmes que, embora consecutivos no presente das sessões, nos transportam para momentos históricos e estados da imagem drasticamente distintos, muitas vezes inconciliáveis, é habitar um palimpsesto temporal e imagético vertiginoso, prenhe de passados sobrepostos e de contaminações mútuas. Que isso aconteça em Mar del Plata, cidade que parece assombrada por outro tempo – dos edifícios decadentes às piscinas vazias à beira-mar, dos corredores sombrios do imenso hotel de 1950 à arquitetura dos cinemas antigos – é algo que intensifica o sentimento de suspensão e transe. Some-se a isso uma particularidade inescapável: às vésperas da abertura do 32º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, em novembro de 2017, um submarino argentino desapareceu em alto mar com quarenta tripulantes, a maioria habitante da cidade, e até o fim do evento não havia nenhuma notícia sobre o paradeiro da embarcação. Essa estranha espécie de luto a meio caminho – entre a constatação cabal e um resto de esperança – se fazia perceptível na superfície de cada rosto marplatense. A sensação de caminhar entre fantasmas, que a natureza espectral do cinema sempre nos impõe entre um filme e outro, cresce sobremaneira no contexto singular desse lugar e desse ano.

Saio de uma inesquecível sessão da retrospectiva de Želimir Žilnik com belíssimas cópias em 35mm projetadas no Teatro Colón, edifício de fins do século XIX de inspiração mourisca que mantém suas características originais, e atravesso a cidade a pé para chegar a uma exibição da mostra contemporânea Estados Alterados em um shopping center como outro qualquer, construído sobre as ruínas de um antigo terminal de ônibus que datava da mesma época – e cuja história já não faz diferença alguma. O caminho entre os dois espaços é também o deste texto, que começa com Black Film (Želimir Žilnik, 1971) e termina com Did you Wonder Who Fired the Gun? (Travis Wilkerson, 2017). A princípio, tudo separa os filmes e as circunstâncias de sua exibição. E, no entanto, há conexões improváveis no horizonte.

O experimento em curta duração e alta voltagem Black Film é, ao mesmo tempo, uma enquete sociológica, um filme-manifesto, um sofisticado tour de force performático e o que, contemporaneamente, chamaríamos de “filme-dispositivo”. Numa noite fria de janeiro de 1971 em Novi Sad, na Iugoslávia socialista, o diretor convida seis pessoas sem teto para morar em sua casa e filma o processo. Quando a mulher e o filho de Žilnik são surpreendidos pela chegada dos estranhos no meio da noite, o que se segue é um encontro cheio de tensões, do qual não estão ausentes nem a comédia rocambolesca nem a tragédia iminente que assombra os excluídos do regime. Nos dias seguintes, o cineasta sai às ruas para perguntar às pessoas como resolver o “problema”, já que não tem condições de manter a situação por muito tempo. Num ritmo febril de provocações e jogos de cena, cada interação revela uma nova contradição histórica. Enquanto a montagem paralela conjuga cenas da casa e da rua, a tela é tomada pelo texto de um manifesto furioso.

O que impressiona, no entanto, não é apenas o que une o filme ao presente – sua inegável conexão com as vertentes performativas do documentário de hoje –, mas justamente o que o separa: a absoluta falta de condescendência que se desprende de suas imagens e sons. Quando alguém sugere que o diretor mantenha os moradores de rua em sua casa, ele responde sem pestanejar: “Mas eles fedem muito”. Quando os sem-teto são convocados a falar, sua performance não é nem a da queixa nem a da lamentação, mas a constatação enérgica e brutal de um beco sem saída histórico: em pleno socialismo real, não há lugar para eles. Quando o mundo lá fora está em ruínas, não há enunciação segura, firme em seu terreno ético cristalino. Há acolhimento e há traição, como não poderia deixar de haver. E não há nem sombra do voluntarismo salvacionista que impregna boa parte das empreitadas semelhantes no cinema contemporâneo. Quatro anos antes de Anna (Alberto Grifi e Massimo Sarchielli, 1975), o jogo também é sujo e impuro, e por isso humano, por isso cinematográfico.

De volta ao Teatro Colón para mais uma sessão da retrospectiva de Žilnik, me deparo com Early Works (Rani Radovi, Želimir Žilnik, 1969). Diante desse filme monumental, é minha relação com a história do cinema que passa por um terremoto. Na ressaca da Primavera de Praga, a juventude de Belgrado também se incendeia. Se em June Turmoil (Lipanjska Gibanja, Želimir Žilnik, 1969) o realizador acompanhava com fervor as manifestações de estudantes insatisfeitos com o regime em junho de 1968, no longa-metragem filmado logo em seguida a turbulência criadora da mocidade na Iugoslávia se transforma em energia ficcional. Um grupo de jovens – três rapazes e uma moça chamada Yugoslava, que será a protagonista – percorre o país, entre fazendas, fábricas e cidades, imbuídos do desejo de reencontrar – ou fazer despertar – na realidade as utopias fundadoras do comunismo.

Contemporâneo do Vento do Leste, de Godard e Gorin, Early Works compartilha o ímpeto, sustenta a comparação e tem a potência de fazer frente a um dos pontos altos da produção do Grupo Dziga Vertov. Se o filme de Godard/Gorin tomava de empréstimo certos traços do western como base para sua investigação estético-política, o de Žilnik recorre à estrutura de um road movie. O título (emprestado dos três primeiros volumes das obras completas de Marx e Engels) abre caminho para um filme que é um inesgotável canteiro de obras, aberto a múltiplas experiências de encenação e performance – do jogo corporal lúdico à verborragia dos debates acalorados, dos monólogos cheios de citações aos encontros com os trabalhadores –, tomado por um espírito mutante que, aliado à vivacidade dos atores – especialmente o furor da atriz Milja Vujanović –, se transforma em uma torrente de energia única. Entre Jack Smith e Bonnie e Clyde, entre Věra Chytilová e Kōji Wakamatsu, essa aventura utópica se desfaz em camadas e camadas de contradição – a arrogância dos intelectuais diante do proletariado, a misoginia assassina que se esconde no seio da juventude revolucionária – até o desfecho brutal, mas a tensão entre a esperança e a melancolia nunca deixam de incendiar o filme por dentro. Poucas vezes um filme revolucionário foi tão implacável diante das convicções encarnadas por seus personagens, no mesmo movimento em que faz do sonho utópico um campo de intensidade erótica. Poucas vezes o rigor intelectual e a sensualidade conviveram de forma tão exuberante.

Reencontro Eros na sessão seguinte. Em Marble Ass (1995), em plena guerra da Bósnia, Žilnik acompanha o cotidiano de um grupo de personagens: Merlin/Marylin e Sanela são duas travestis que se dividem entre a prostituição noturna e a vida em uma casa tranquila, uma espécie de bunker de paz em meio à atmosfera sombria lá fora. A quietude do lar se perturba com a chegada de Johnny, um ex-namorado recém-chegado do front com a mente em frangalhos. A liderança maternal de Merlin/Marylin (a dubiedade do nome é fundamental) e o desejo casadouro de Sanela têm como contraponto a macheza tóxica de Johnny, e o filme opera como um campo de forças entre os três, pontuado também pelas energias das personagens secundárias.

O que mais impressiona, no entanto, é o extremo vitalismo do filme. Se, no contemporâneo Sarajevo Film Festival Film (1993), Johan van der Keuken fazia da guerra uma tensão mortífera entre campo e fora-de-campo – com a presença dos franco-atiradores nas janelas dos prédios que circundavam a protagonista na rua –, em Marble Ass o horror penetra o cotidiano inoculado no corpo e nos olhares de Johnny, mas nunca é suficiente para destronar a pulsão de vida que reina na casa. Ao lidar com uma guerra no horizonte, o filme a instala na carne do filme, sem nunca fazer com que o ar tóxico sufoque o desejo vital que circula entre suas personagens.

Retomo a caminhada no dia seguinte e chego ao insólito Los Gallegos Shopping, um espaço que nasceu de uma pequena loja de tecidos fundada em 1912 e hoje se parece com qualquer outro shopping center em qualquer outra cidade, a não ser pelo cinema de cadeiras vermelhas e ar aconchegante, corpo estranho e envelhecido em meio às lojas da moda. Nesse espaço que parece suspenso entre dois tempos, a projeção da noite traz um filme que carrega as marcas de uma dupla existência temporal. Realizado em 1990 por Raúl Ruiz e nunca montado, La Telenovela Errante só encontra a chance de existir em 2017. Vinte e sete anos depois das filmagens, ao encontrarem o material filmado disperso em diferentes espaços, a cineasta Valeria Sarmiento (viúva de Ruiz) e a equipe recuperam as imagens e as retrabalham no sentido de intensificar sua força original, cuja potência visionária é confirmada por sua extraordinária vigência no presente.

Em 1990, Raúl Ruiz regressava ao Chile do longo exílio europeu e encontrava seu país natal imerso em uma atmosfera digna dos folhetins televisivos: a ditadura de Pinochet acabou, mas a realidade chilena parece mais um amontoado sobreposto de telenovelas. Decide então imergir na espessura dessa fantasia ideológica tornada real e constrói um elenco formado por atores de televisão e outros da cena underground chilena, para compor com eles um hilariante e corrosivo teatro do absurdo em episódios, que toma a linguagem da telenovela – os cacoetes das vozes empostadas, o romantismo barato dos diálogos, os olhares codificados, os movimentos de câmera emocionais, a artificialidade mal disfarçada das luzes – e a esgarça, acentua seus traços, imerge em sua superfície para contrariá-la, até que cada gesto se transforme, a um só tempo, em crônica de costumes e especulação metafísica. A potência maneirista do gesto de Ruiz, que ausculta os fantasmas coloridos da televisão e se instala na superfície gasta de um código para torcê-lo em outras direções, ganha uma vigência renovada nessa recriação tardia, que acentua a textura epocal das imagens e intensifica o palimpsesto que se abisma diante do espectador.

É também diante da ressaca de uma ruptura histórica que Adirley Queirós se posta no ano 0 PG (pós-golpe) de Era uma vez Brasília. No Brasil de 2017, contudo, o gesto é inaugural: trata-se de inventar uma língua a partir da fricção entre um repertório imaginário e os materiais da realidade brasileira. A força ficcional do mundo de Era uma vez Brasília é ao mesmo tempo uma questão de acuidade – o olhar atento reconhece na superfície noturna da Ceilândia uma inegável distopia futurista e nos edifícios de Brasília um holograma feito de concreto armado – e de construção minuciosa: cada gambiarra dos espaços e dos objetos, cada nome de planeta, cada detalhe das roupas conjuga a liberdade da fantasia sci-fi e a concretude de sua inscrição histórica.

O gesto é ao mesmo tempo impregnado de outras imagens e profundamente realista, incrustrado no presente. Quando os guerreiros se apresentarem para a luta, lembraremos da Cúpula do Trovão de Mad Max e dos torneios clandestinos estrelados por Jean-Claude Van Damme em tantos filmes, mas a memória das imagens será aqui retorcida pela vivacidade dos atores, que tomam para si um repertório e o fazem explodir em força inaugural. Na contramão de um forte movimento da cinematografia latino-americana atual, que em seu movimento em direção ao cinema de gênero empreende um monumental esforço – técnico, cinefílico, produtivo – para pertencer ao código internacional (é preciso que um filme de horror brasileiro ou colombiano funcione como um filme de horror de qualquer outro lugar, e para isso é preciso dominar muito bem as manhas do gênero universal antes de inserir nele a cor local), Era uma vez Brasília encontra os elementos de sua ficção científica ali, na esquina, e perturba o gênero até implodi-lo inteiramente.

Quando os presidiários uniformizados com jeito de zumbi – que fazem pensar em THX-1138 (George Lucas, 1971) – encontrarem as famílias na saída do metrô, o quadro não será atravessado pela incongruência, pois não há nada mais verossímil do que enxergar o transporte público de Brasília como o habitat natural de uma fila de zumbis aprisionados. Como nos grandes filmes pós-AI-5 – de Manhã Cinzenta (Olney São Paulo, 1969) a Bang Bang (Andrea Tonacci, 1970) –, Adirley Queirós mergulha com força na encruzilhada do tempo e entrega um filme igualmente exasperado, feito de posturas repetitivas, de ensaios abortados, uma massa densa de sufoco e espera à altura da imensidão de nossa derrota histórica.

A associação entre a reelaboração consciente de um repertório e a formulação de uma intervenção no presente é o que anima a vigorosa empreitada de Travis Wilkerson em Did You Wonder Who Fired the Gun?. Logo de saída, a voz over do cineasta-narrador estabelece uma contraposição: “Esta não é mais uma história de branco salvador. Essa é a história de um pesadelo branco”. O território do qual o filme deseja escapar é o do romance de Harper Lee, O Sol é Para Todos (To Kill a Mockingbird), adaptado para o cinema por Robert Mulligan em 1962. Enquanto a narração anuncia o gesto, Wilkerson remonta uma sequência do filme e ressalta, nas repetições, a obsessão da câmera de Mulligan pela centralidade do herói branco salvador de negros vivido por Gregory Peck (considerado pelo American Film Institute “o maior herói da história do cinema americano” em 2003). Se Harper Lee partia das memórias heroicas de seu pai para construir o personagem Atticus Finch, Wilkerson escavará a história de sua família em busca do passado de S. E. Branch, seu bisavô que assassinou Bill Spann, um homem negro, em 1946, e nunca pagou pelo crime.

O filme de Mulligan construía uma fábula de combate ao racismo centrada no super-herói branco, enquanto sua mise-en-scène relegava as personagens negras – a começar pela criada do advogado – à aquiescência reverente, ao desfoque ou ao fundo do quadro. Diante desse legado, contudo, o gesto mais forte de Wilkerson não consistirá em reverter as prioridades narrativas – o foco continua a ser um homem branco, ainda que se trate de um vilão –, mas em mergulhar fundo nesse poço tóxico que é a branquitude (o que inclui, como não poderia deixar de ser, o próprio cineasta). Embora as andanças pelas cidadezinhas do Alabama em busca dos traços do assassinato guardem encontros preciosos, que revelam episódios recônditos da histórica resistência negra no sul – a longa entrevista com Ed Vaughn, líder de uma greve estudantil ainda em 1950, o relato sobre o ativismo de Rosa Parks na luta contra a violência de gênero na região, que remonta aos anos 1940 –, a maior força de Did You Wonder Who Fired the Gun? não reside no voluntarismo bom moço, mas na autodestruição radical do imaginário da família branca. Enquanto vemos a parentela sorridente nos rolos caseiros filmados no mês do crime, a voz over lê a certidão de óbito de Bill Spann, cujos descendentes simplesmente despareceram do mapa após o crime.

Na investigação minuciosa de Wilkerson, outros feixes de histórias aniquiladas começam a despontar e, lá pelas tantas, percebemos que o crime que motivou o filme é só a ponta do iceberg: o bisavô também estuprava sua esposa, molestava suas netas e pode ter assassinado outros negros ao longo de sua vida, em casos que sequer foram noticiados à época. A escavação só pode resultar em poços cada vez mais profundos, e a figura monstruosa do ancestral se redobra nas reverberações demasiado humanas entre os que vieram depois dele. Enquanto vemos um catálogo de lápides apócrifas, no cemitério anódino onde Spann provavelmente está enterrado, a voz over constata o desastre histórico: “Duas famílias. As duas viveram no Alabama. Uma é branca e a outra é negra. Uma é a família de um assassino; a outra é a de um assassinado. Uma delas está enterrada numa sepultura sem nome. A outra está filmando-a”.

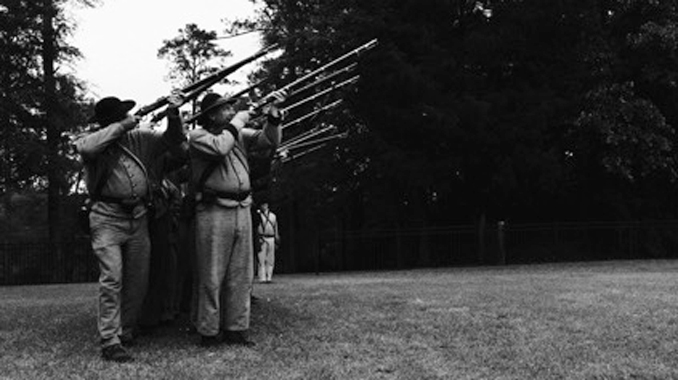

Ao final, um gesto de reparação possível aponta no horizonte – o trabalho impressionante da investigação desemboca na inscrição do nome de Bill Spann entre os de Freddie Gray, Eric Garner e tantos outros, na bela reescrita de uma canção militante –, mas qualquer alívio se sustenta mal. Não há escapatória. Did You Wonder Who Fired the Gun? só pode se tornar um amontoado de buracos sem fundo, trilhas falsas, meias imagens, até que o furor arqueológico se transforma em espectrologia: a história se repete como farsa nas fantasias da celebração bélica diante da bandeira confederada, mas ganha corpo nas intimidações ao realizador na cidade natal da Ku Klux Klan, no pavor dos jovens negros que lhe fornecem informações valiosas e depois desaparecem, ou no rosto fervoroso da tia militante em uma marcha pela supremacia branca. Os fantasmas são de carne e osso e estão aí, à espreita, com o fôlego renovado a cada dia.

Leia também:

- Os prazeres da ficção, por Filipe Furtado

- A cena muda, por Juliano Gomes

- Representar um discurso, por Filipe Furtado

- Mais que um filme, por Juliano Gomes

- A imagem interrompida e seu luto, por Pablo Gonçalo

- Da angústia ao ato, por Lila Foster

- Andy Warhol: duas teses, dois impasses, por Luiz Soares Júnior