Difícil ver Carvana (2018), documentário de Lulu Corrêa, sem a constatação da morte, apesar da manifesta celebração ao biografado. Morto em 2014, Hugo Carvana foi o bigodudo cara de pau, o suburbano flâneur, que depois tornou-se membro de uma autoconfessada elite intelectual. Era engajado: participou do Teatro de Arena de Augusto Boal, casou-se com a militante Martha Alencar, exilaram-se durante a ditadura de Garrastazu Médici. Mas era também adepto do Beco das Garrafas, figurante nas chanchadas da Atlântida, a mãe criadora do Dino, de Vai Trabalhar, Vagabundo! (1973). Aquele que, saindo da prisão, ergue os braços ao sol e grita com carioquismo raiz: “Bom dia, professor!”

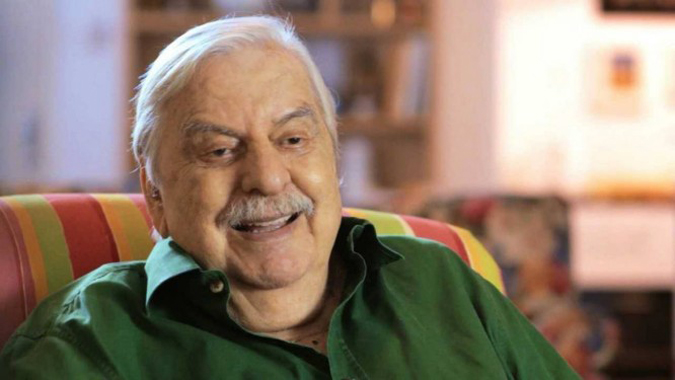

Lulu Corrêa fixa a câmera no rosto de um Carvana já adoecido. Quis apenas contar boas histórias e, talvez, afastar a nuvem cinza da ausência do entrevistado. Homenagem pura, simples. Direta. A pesquisa de Antonio Venâncio ajuda a desvendar a trajetória quilométrica para o grande público. Durante 104 minutos somos apresentados à memorabilia pessoal, aos trechos de filmes, às páginas de roteiros. Não à toa, os elementos visuais que chamam atenção, logo nas primeiras cenas, são os troféus da Coruja de Ouro (do antigo INC) e os Kikitos (do Festival de Gramado). Parecem legitimar Carvana, como se os prêmios fossem o resultado do universo que começa a ser contado.

Para as crianças da década de 1940, o cinema ainda era a maior diversão. Idem para o pequeno Hugo. Todo o ecossistema dos palácios Metro, Olinda e Carioca – cinemas do bairro da Tijuca, onde ele nasceu – é mesclado com vozes da rádio, lembranças do frajola que agora surge para nós na velhice. Olhar meigo, cabelos brancos. A persona típica de um filme produzido pela família do biografado: a esposa Martha, os filhos Júlio e Rita participaram da produção. Pitanga (2017) seguiu o mesmo caminho, dirigido por Beto Brant e Camila Pitanga, falando do patriarca Antonio. Meu Tio e o Joelho de Porco (2018), de Rafael Terpins, usa a mesma estratégia das imagens de arquivo, mas com doses de cinismo. Temos um filete mínimo de iconoclastia, bem ao gosto do falecido Tico Terpins, guitarrista da banda que se apresentou com Aracy de Almeida.

Portanto, é necessário cobrirmos a Medusa e não sermos enfeitiçados por ela, como no adorável clássico da Metro As Setes Faces do Dr. Lao (1964). Dentro daquela casca adorável do Carvana idoso, um dia habitou o sátiro que varou madrugadas, acompanhado por Daniel Filho e Roberto Maya. Maya, aliás, anos mais tarde seria protagonista dos filmes de Walter Hugo Khouri, rival das turmas do Cinema Novo e do Cinema Marginal, em que Carvana pontificou – Os Fuzis, Terra em Transe, O Anjo Nasceu, dentre outros. Apesar de pacato torcedor do Fluminense, Hugo Carvana também desbundou, ensaiou de largar o sistema, consumiu substâncias pouco ortodoxas. Estrelou Ipanema, Adeus (1975), do diretor Paulo Roberto Martins, um dos títulos que infelizmente não foram resgatados no documentário. Ipanema, Adeus narra a história do executivo que larga tudo e vai para a Bahia. Um conto drop out, bastante comum na época, a exemplo do que fez Antonio Calmon, na vida real, após dirigir Carvana em O Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil (1971). Reza a lenda que ali teria sido a origem para o Dino de Vai Trabalhar, Vagabundo!

Esse pacote todo é igualmente poderoso na imagem que se deve ter de Hugo Carvana, alguém que permanece, como poucos, no cinema brasileiro. Contraditório, Carvana partiu para a TV Globo mas se juntou à política brizolista – e, francamente, poucos adversários foram mais opostos do que Leonel Brizola e Roberto Marinho. Produziu filmes, acumulou credores, defendeu as classes trabalhadoras. E amou. É nítido o carinho à mulher, aos filhos, aos amigos. Curioso que David Neves tenha se tornado “o embaixador do Cinema Novo”, o “Davizinho” diplomata. Carvana era a versão popular de David. Sempre hábil em manter a aura de clochard, estropiado, mas apostando na amizade como elemento técnico da sua obra. Eis aí novamente a briga interna entre o engajado e o boêmio. O intelectual e o ingênuo. Em Muito Prazer (1979), David Neves já adiantava as incursões pelos bares como ponte entre amigos que se veneram e se destroem. Em Bar Esperança (1983) – rodado às vésperas da Diretas Já e um dos eixos do filme de Lulu Corrêa –, Carvana preferiu desprezar o lado sórdido. Não coloca as botinadas, as puxadas de tapete, os delírios de guerrilha artística como elas eram e ainda são. Espaço livre para uma câmera generosa, com celeumas que se resolvem entre tulipas de cerveja.

O documentário de Corrêa se arrasta ao entramos na fase medalhão de Hugo Carvana: na repetição de um imaginário já conhecido. Antes disso, lépido como uma lebre, o filme corre pelos prados, contando histórias de quando o moço enrolou Lulu de Barros, o mítico cineasta. Ou de quando, no exílio, morou na Europa e se sentiu em casa na África, ao desembarcar do avião e curtir um bafo quente. O suburbano parceiro de Joel Barcellos – também recentemente falecido –, chegou a ser internado em um sanatório no Rio de Janeiro e aceitou o convite de Chico Buarque para dar uma escapulida e verem um jogo no Maracanã. Dentro do carro, estranhou a demora de Chico que, sob a escusa de dar um alô a Vinícius de Moraes em um estabelecimento etílico, teimava em não voltar. O fascínio por si mesmo e pelo mundo à sua volta – mundo da infância e do início da idade adulta – retorna em filmes sobre os vagabundos, sobre os morros (Se Segura, Malandro!), geralmente embrulhados na comédia melancólica (Apolônio Brasil, o Campeão de Alegria) ou escrachada (Casa da Mãe Joana).

Diante desse cosmos, Carvana, o documentário, é, além da ausência, o beijo no passado. Uma forma de se reconectar com o ente querido, sem maiores aprofundamentos no sentido da sua obra. Até a carioquice extrema é olhada em contexto subliminar, para não dizermos superficial. Carioquice é algo que se consolida (ou se perde) com a idade. A de Hugo Carvana tornou-se uma espécie de monolito. Está lá, ficamos em volta dela. “O Brasil era um país lindo”, diz, em certo momento. Talvez quisesse dizer: “O Rio era um país lindo”. Porque ao mesmo tempo, sem perceber, Carvana acaba sendo o beijo no mundo igualmente morto. É assustadora a velocidade com que a caminhada da trupe no final de Vai Trabalhar, Vagabundo! parece se distanciar no infinito, a cada vez que a revemos. Não apenas nas roupas, nos cabelos, nos esquemas de produção. Sobretudo no tipo de narrativa que o velho Carvana observou de perto, traduziu em um estilo próprio e hoje, desidratado pela crueza das coisas, virou relíquia arqueológica, na mata densa das experiências contemporâneas.

Leia também: