“No teatro grego, shakespeariano ou romântico, há as matérias que são as matérias preciosas, o ouro, as pedras preciosas, o diamante do filme (…). E por outro lado havia uma degradação deste preciosismo ao que hoje é o tema central do teatro moderno: ou seja, o dinheiro. Desvalorização do ouro ao dinheiro que corresponde a uma realidade econômica histórica”.

Jean-Claude Biette, entrevista a Serge Daney e Pascal Bonitzer, Cahiers du Cinéma, Julho 1977

“Nós sabemos, mas nós também queremos outra coisa: crer. Nós queremos ser enganados, mas sabendo ainda um pouco que o somos. Nós queremos uma coisa e outra, ser ao mesmo tempo enganados e não, oscilar, balançar do saber à crença, da distância à adesão, da crítica à fascinação”.

Jean-Louis Comolli, Un corps en trop, Cahiers du Cinéma, Julho 1977

O título da primeira obra-prima de Jean-Claude Biette no longa metragem, O Teatro das Matérias ( 1977), chama a atenção como o estabelecimento de um programa: do que trata propriamente este desiludido tardio (perdoem-me afinal a tautologia) senão do substrato de toda presença clássica – a saber: das matérias? O robe de Jean Arthur em Adventure in Manhattan (Edward Ludwig, 1936), “o chapéu e a bengala de Fred Astaire, o relógio de Keechie em They Live by Night (Nicholas Ray, 1948)” (Jean-Louis Schefer), o que sustentam justamente senão a presença inolvidável do star e, associado a esta, do décor, da empreinte tantálica da luz e da sombra, do som nos filmes de Edward Ludwig e Nicholas Ray? O Teatro das Matérias: um título programático, sem dúvida, para falar de substratos, mas também para invocar trajetórias um tanto fatais (Heidegger antes diria: destinais) de rarefação, subtração, desencarnação da presença clássica; e o que nos resta, então, neste cineasta ainda tão cioso de avatares ‘herdados’ como campo, contracampo, quadro e dicção como Biette? Restam-nos precisamente as matérias ou, para falar como um pós-estruturalista nada convicto, os significantes. Veem as imagens com que inauguro o texto? Do que nos falam elas? De presenças desaparecidas, é certo, mas que, como nos ensina a lei da conservação ‘sedimental’ da energia, deixam sempre um rastro pelo plano: se o título deste texto é “Bofetada com luva de pelica”, é para que se ilustre com evidência um tanto estupidamente quod erat…, que da mão que desfechava a bofetada subsiste sobretudo a luva de pelica que a enfeixava, ersatz fantasmático de seu outrora incandescente índice; os tardios ‘canastrões’, como Wong Kar-wai, majoritário Tarantino, Haneke e Greenaway são antes de tudo aqueles que desnaturam ou dessaturam a presença, quid elementar da arte cinematográfica, com uma sintagmática de jardim de infância pós-estruturalista (retórica balofa de fondus, mudanças vertiginosas de eixo e luz estourada, como sobreposições aos planos-presença de planos-sintagmas ou sub-maneirismos desidratados de seiva genealógica, gênero “rubrica citação de”); mas tardios excelsos como Biette – ou Kiarostami, majoritário Vecchiali, Edward Yang, Kiyoshi Kurosawa, Eugène Green, James Gray, Jean-Claude Brisseau até Anjo Negro (1994)– sabem da necessidade de se trabalhar a infiltração ou incisão significativas, tênue diferença perversa incrustada na derme em aparência íntegra da arte que ”re-apresenta presenças”, sob o risco de fazermos não mais cinema, e sim computação gráfica ou memes em formato de longa-metragem. A Diferença derridadiana, o narcisismo das pequenas diferenças freudiano, a repetição heideggeriana falam-nos sempre de uma pequena diferença, para que precisamente se inventarie a relação da subversão tardia com a tradição “como uma relação”, dialética e hermenêutica: leitura de, mas infletida pelo telos de um novo horizonte a nortear consensos e apostasias.

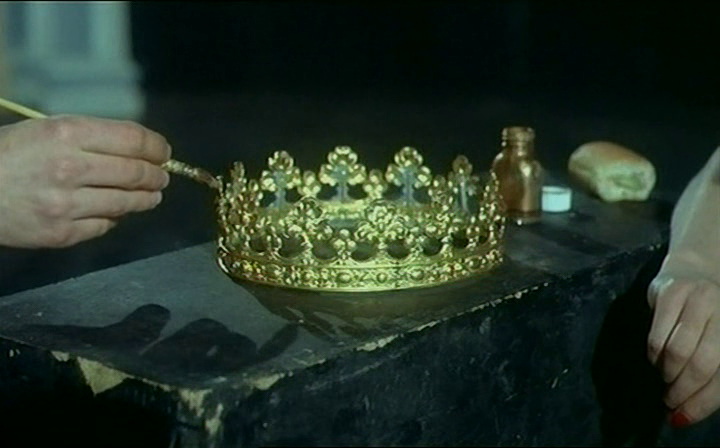

Falei mais acima, antes de perder-me no élan da diatribe, nos significantes que nos restaram. Precisemos o contexto desses planos no filme (que, aliás, faltam necessariamente na imagem fixa, convertendo-as em Bilds alegoristas onde tudo se dá a ver de maneira fulminante). Como em todo movimento vidente, o a posteriori é a regra-mater; então, começarei explicitando o contexto diegético da segunda imagem da ”coroa de ouro falso“, que aliás chega no filme em seu primeiro terço. Philippe e Martine, atores (mas também assistentes e divulgadores: da infra-estrutura, trabalho tardio) do Teatro das Matérias conversam, comentando da chegada da nova Mary Stuart, Dorothée, atriz e amante do diretor da peça, Hermann. O découpage de Biette é de um caligrafismo impecável, então tudo se desenha segundo a linha áurea de um esquadro, o que facilita o trabalho crítico: a câmera se atarda sobre um Philippe observador, e corte para a coroa de Stuart pincelada por Martine, “casual” devoradora de sanduíche. Tudo deve ser precisamente assim: um ‘jogo’ entre o observador atento – talvez aluno, aprendiz – e a expert em comer sanduíches enquanto repinta a coroa enlatada de ouro falso. Biette, tardio consequente, é especialista nestas cenas onde o casual é a cortina de fumaça indispensável de uma causalidade secreta de corrosão da diegese evidente com um trabalho sub-reptício (se pensarmos bem, Rossellini epifânico-expressionista já deve ser inculpado deste “crime”): do que se trata aqui, afinal? Neste plano captado pela imagem fixa, vemos bem o disegno teoremático de tudo, para este hawksiano too late: um pedaço carcomido de pão, a coroa opacamente refulgente de ouro velho, a latinha dourada de tinta suspeita, a canhestra mão de Phillipe experimentando-se destra na arte de, enfim, pintar a coroa mil vezes pintada; o que Biette, com a clareza-obscura de seu mecanismo perverso, nos dá a ver aqui é que a aura em nosso tempo é impensável sem a trivialidade do trabalho evidente, sua ação e reação combinatórias (propriamente: um work in progress que o classicismo negou, no plano acabado efeito de sem revelar a causa). Pensemos neste plano como a tradução, sinteticamente fulminante, das análises maoístas dos Cahiers du Cinéma dos anos 70 sobre clássicos como A Mocidade de Lincoln (John Ford, 1939) ou Marrocos (Josef von Sternberg, 1930) ou neo-clássicos como Morte em Veneza (Luchino Visconti, 1971). O que desejavam estes críticos? Des-velar, sob a diegese faustosamente fascinatória, a infra-estrutura econômica, sexual, ‘interdita’ em ação no plano evidente… Não lhes parece que aqui se desterra um itinerário genealógico?

Biette, crítico dos mais rigorosos que eu conheço, não se furta a, cineasta, também exercer-se herdeiro e destinador, e pensa que não nos basta mais apenas manifestar mundo, mas também situá-lo em contextos onde interações várias ocorrem e ocorrerão: o afetivo, o “casual” expedito, o profissional, o sexual, mas também o político e o hermenêutico residem todos nesta natureza-em-processo que o plano deve abrigar, se quiser permanecer vivo – isto é: não neo-clássico ou academicista, mas ativo modernista, outro nome para rigoroso genealogista. Sim, de herdeiros e de destinatários. Uma arte povera é a tarefa do grande genealogista precisamente: aquela que, no minimalismo de um plano revelador (debitário portanto ainda do legado clássico) diz o dito e o refrata segundo a infra-estrutura da coxia do plano clássico; o pão carcomido, a lata de tinta, a mão canhestra, que jamais estiveram lá. E do que falavam os maoístas, senão do trabalho oculto sob o fausto bucólico dos passeios de Lincoln? Sim, de trabalho. Em O Teatro das Matérias, veremos este vário e beligerante trabalho sob as superfícies, como atarefado ainda nas extremidades da frisa e eqüidistante ao proscênio, visto ‘da platéia’, como no Ato 2 de Mary Stuart.

Vamos ao primeiro plano (do anel de diamante), e já me retomo. É uma cena na qual Dorothée está ensaiando seu papel com Repetos, costureiro do teatro e aspirante a ator (ele simula, “simulacro” Dorothée ao espelho); agora, Mary Stuart é ele e, oracular, Dorothée espalma suas mãos sobre a testa do rapaz. Ela pega sua bolsa, sempre “casualmente”, joga-a para a escada dos fundos do edifício, escada que conduz aos aposentos de Hermann, neste instante em reunião com Martine. Biette nunca decupa de maneira causalista autoritária; a montagem antes procede por cintilações e deslizes, e vai raccordando os planos segundo este deslizamento sibilino; é sempre fortuitamente que percebemos que o anel de diamante saltou da bolsa e, célere e silente, foi parar no rés-do-chão do edifício, lugar de rastros e de resquícios que jamais ousariam dizer seu nome num plano clássico: sim, a sarjeta da representação. Esta escadinha dos fundos será essencial para que comprovemos a “decadência” (retiremos a dimensão moralista, por favor) do Teatro das Matérias, pois após obter subvenção do Estado ele não mais encenará peças clássicas, e sim contemporâneas. Desolada pela notícia, Dorothée arruma suas malas – Furtwängler ao fundo, numa parada morosa de despedida – e sai pelos fundos do teatro; Biette se retarda sobre o espaço abandonado pela “diva”, porque logo Hermann (de olhar sulcado pelo diabolismo ruseiro do assassino que interpretou no último Mabuse de Fritz Lang) entrará pela direita para contemplá-la partir. A estrutura romanesca tardia-deceptiva dos melhores filmes da nouvelle vague – Adeus, Philippine (Jacques Rozier, 1962), O Desprezo (Jean-Luc Godard, 1963), Paris nos Pertence (Jacques Rivette, 1961), Entre Amigas (Claude Chabrol, 1960) – comparece aqui talvez radicalizada, porque nada “sobrou” do spleen ainda encantatório desses filmes; Biette é funcional até o rigor mortis, como elegante o suficiente para edulcorá-lo segundo o “fortuito sibilino”, mas fatalmente teremos de concluir – como Philippine, Camille, Juan – que habitamos o zeitgeist das Ilusões perdidas de Balzac e da Educação sentimental de Flaubert, e que a plenitude da jouissance clássica não é mais possível. Dorotheé será despedida da agência por ter roubado dinheiro e também abandonará o teatro que traiu seu ideal; porém, o decisivo de tudo, nesta arte “das matérias”, ainda me parece ser o fato de que o anel de diamante, outrora centro ofuscante para onde todos os raccords clássicos deveriam fatalmente convergir, agora contenta-se em habitar o rés-do-chão da sarjeta do cubo cênico.

O malaise com a impossibilidade do classicismo hoje é antes uma “questão” para diretores neo-academicistas empoeirados; Biette é um genealogista e, como o extemporâneo dançarino Zaratustra, ele sabe que devemos dançar, assumindo plasticamente os scherzi de nosso destino; a elegância de sua stylo e o encadeamento litote de seus raccords tantas vezes cruéis (percebemos por inferência nem tão inferida assim que Hermann possa ter se apossado do anel de Dorothée) não deduz e ratifica, como os jeu de massacre fassbinderianos, da miséria de nossa condição, porque Biette não é ressentido como Fassbinder. Ele, “clássico para-si embora”, precisa também celebrar – como registrar, inventariar corpos e decores e percutir a duração – e então mais uma vez justifico-me pelo ”Bofetada com luva de pelica”: deve nos ulcerar a epiderme transparente com estilhaços de má-consciência, de culpa, de conhecimento trop tard, é certo, pois já não podemos ser inocentes a ponto de, por exemplo, identificarmos um plano de cinema com um naco de mundo. Porém, apara-se o golpe como sorve-se o excesso de sangue derramado com esta ática espátula tão cara aos ironistas franceses do século de ouro.

Daney, em seu texto com justiça celebrado, chama-nos a atenção para o equívoco da jornalista idiota: le théatre d’Emma Thiers; logo me debruço sobre isso (essencial leitmotif tardio em Biette), mas antes assinalo à atenção do leitor o programa do Teatro das Matérias declarado pelo seu diretor, Hermann, a esta mesma estulta jornalista: “Corpos em um décor, é evidente que sim; mas também os humores secretados pelos corpos, do suor ao sangue que se oculta nas veias”. Hermann deseja um teatro das matérias que, como escrevi no início, são substratos de presença (clássica: arte do campo, em campo). Mas é o prolongamento do que diz que deve nos requerer análise: “do suor ao sangue”. Jean Narboni, em um dos textos mais argutos que eu conheço sobre o corpo em situação no cinema, escreve sobre Flammes (1978) de Adolfo Arrieta que “todo ator possui um caráter fundamentalmente prostituído, enquanto está a cada instante submetido à avaliação do outro”. Não podemos raccordar este insight com o arremate do programa de Hermann? O classicismo nunca nos mostrou a situação infra-estrutural da atuação – seus pelos, seu suor, como a libido solicitada pelo espectador a este drageur virtual – porque, ideólogo idealista, preferiu emascular o punch pulsional sob a hagiografia platinada do star: ele exilou da Cena excessivamente suturada as margens da part maudite, margens estas que aliás permaneciam insuflando élan vital à representação “evidente”; aos modernos coube trazer ao front da Cena esta coxia indispensável à confecção do fascínio superestrutural. Os clássicos (Pais) eram eternos, mas os Filhos morrem e gozam escandalosamente, e em Cena aberta.

Hermann aqui é o porta-voz literal do Método de Biette: se ao seu cinema continua sendo necessário filmar presenças, é imprescindível por exemplo flagrá-las menos nos momentos auráticos (encenações de Schiller aqui) que naqueles descontraídos, desocupados em flânerie ou ocupados “em sobreviver ou montar a peça”, naqueles instantes em que, desavisados do julgamento do olhar do espectador, eles possam enfim secretar alguma verdade pregnante da sua interioridade ou do ethos comunitário, sempre segundo o método (desta vez Rosselliniano) de ir a campo para capturar a paticidade do mundo. Este hic et nunc da captura ontológica é, também como em Rossellini ou no primeiro Fassbinder, evidentemente um trompe l’oeil, porque Biette é um cineasta antes empenhado em restituir as consagradas fórmulas do studio system – fascínio incluso; pace espetacular incluso –, mas segundo o diapasão crepuscular de uma rarefação radical da Cena aurática. Este découpage elíptico sem ser jamais seco (sim: um arcabouço), esta estrutura esquiva e esguia que vai da Cena central à contígua que a decepciona ou desvela a ossatura (interrupção do jantar de Saviange (Dorothée) com o amigo pela réplica de Delahaye na mesa ao lado; sombra à parede investigadora de Paulette Bouvet, sua patroa, na hora em que a mulher assalta o cofre, como entrada de Hermann em campo para vê-la partir), esta organização do campo segundo o bico-de-pena de uma rubrica televisiva povera (da platéia vemos o espetáculo Mary Stuart, mas tudo o que vemos são duas cabeças me primeiro plano e Saviange ao fundo, como se os figurantes tivessem faltado por injunção sindical) evocam-nos, é claro, o Gestus brechtiano, que não executa um gesto mas o cita no corpo-agora Gramática encarregado da enunciação-lágrima. Mas também me vem inevitavelmente à cabeça aquela notação rivetteana em seu texto sobre Suplício de uma Alma (Fritz Lang, 1956), de que o filme é concebido como a leitura “autopsial” (acrescento eu) do roteiro do próprio filme; e aliás, o próprio Biette, numa entrevista com Daney, fala de uma cena no filme de Lang em que Joan Fontaine, como Saviange aqui, põe a mão num cofre-forte. Mas retomando-me: então, o que nos restaram foram precisamente significantes de (o anel, a coroa), como rubricas desvitalizadas para e raccords deceptivos de? Sim, um registro autopsial, mas sem mácula de má-consciência ou dedo reativo, sobre toda a pregnância desaparecida.

Dorothée perde o jogo, digamos assim, porque é uma vieille dame digne, para ‘paro-frasear’ René Allio; ela permanece classicista naïve, porque, por exemplo, acredita na letra do que se diz; quando Hermann a ironiza sobre o fiasco de público recomendando que ela vá conferir o que a plateia achou da peça, ela crê (classicismo: crença) que ele está falando a sério e redargue “que não, agora não posso; tenho que jantar com um amigo”. Percebem? O Teatro das Matérias pertence a um tempo em que a crença não é mais possível, porque a crença é o crédito dado à letra, e portanto à presença; se os significantes como os equívocos de linguagem são relevantes no filme, é porque o estofo pleno, pujante, suculento da presença foi subtraído pelo trop tard, e ficaram a ossatura chamuscada pelo incêndio da Metro, os corpetes de plástico avariados, os decores empoeirados da Republic que em 1948 Welles já precisou travestir de novos para filmar Macbeth – Reinado de Sangue! Resta-nos precisamente jogar com aquilo que no classicismo era reservado à sarjeta do fora de quadro e de campo, e o gênio específico de Biette é fazer ainda That’s entertainement com plástico de segunda e ‘noite americana’ de lanterna.

Se Dorotheé desaparece da Cena, é porque a Cena suturada clássica (bem costurada para não deixar entrar a pulsão, a economia: o mundo lá fora) não é mais tolerável para este público que, desde os jovens celebrados em Acossado (Jean-Luc Godard, 1960), não pode viver sem ver representados na Cena os seus dejetos de guimbas e ejaculações noturnas, como os cadáveres que a cocaína deixou pelo caminho. Não se trata de um julgamento de valor de crítico decadentista, mas da natureza da própria arte cinematográfica: uma arte da presença deve refletir a sensibilidade presente. É Martine, empreendedora self-made-woman de mangas de camisa e cigarro expedito, que a substitui na cama de Hermann e no palco do Teatro das Matérias porque, eminentemente moderna, sabe jogar melhor, pois abandonou o proscênio suntuoso paterno e lançou-se às ruas do neo-realismo e da nouvelle vague, arregimentando anticorpos para uma vida mais sã. Dorotheé é macilenta, lânguida, três quartos de perfil rêveuse – e permitam-me aqui também render tributos ao gênio de la Saviange, irmã de Paul Vecchiali, que encarna a rainha decaída antes fora que dentro do palco sem jamais perder esta distância sincreticamente acabrunhada do “Era uma vez…” (Grimm) com o Never more ( Poe). O Teatro das Matérias é o filme do luto infinito pelo que perdemos, mas do luto ativo, sapiencial, que recomeça a encenar a vida dos despojos da morte recente, que se serve do negativo e não, como nas experiências decadentistas, é servido/seviciado por ele.

O Teatro das Matérias para mim é um dos espécimes mais excelsos do cinema povero: Straub, toda a produção Diagonale (na qual o filme se insere), Pasolini, Kiarostami, Fassbinder anti-Theater; e do que se trata? Peguemos a sequência talvez mais didática quod erat… do filme: aquela em que Madame Nogrette demite Dorothée da agência de turismo, após tê-la flagrado roubando a empresa. Biette nos filma tudo segundo a lógica “alternada associativa” da montagem paralela griffithiana, porque na sala contígua onde se recepcionam os clientes Christophe, seu colega na agência, ensaia um pequeno vaudeville dançarino para duas amigas. Em Two Men of the Desert (1913), The Massacre (1912), The Battle of Ederbush Gulch (1913), Griffith nos representa a aventura, em geral crapulosa ou predatória (é preciso retirá-lo do rol, estabelecido por espectadores desatentos, de um filisteu “bela alma”), do pioneirismo americano; a montagem paralela é o índex cinematográfico deste embate entre Mesmo e Outro, que só o The End vai reconciliar, custas pagas pelos cadáveres acumulados pelo caminho. Está tudo lá, nesta curta sequência demonstrativa de O Teatro das Matérias, mas inexiste aquilo que em Griffith é a essencial liga numinosa da Gesta pioneira: o crescendo. Biette filma a alternância segundo a cartografia banal daquele Kafka que Günter Anders chamou de cara-de-pau: é um registro chão de caso, e apesar do vaudeville improvisado de Bouvet, desapareceu inapelavelmente a fricção dramática e a intensificação sinfônica do classicismo, arte da jouissance diferida. Em Biette não se goza: constata-se. Do ultra-aurático ao deceptivo-fantasmático; do organismo íntegro ao esqueleto-arcabouço. Dorothée definitivamente não pode mais pertencer a este mundo, e é por esta razão que é expulsa da Cena funcional como da aurática, permanecendo restrita, ao final com chá e torradas, à Cena intimista que avant-gardistes como Warhol e Arrieta souberam gratificar tão bem, mas segundo o ethos de uma outra comunidade, under-fashionable: as travestis melusinas de Arrieta, como seus anjos psicopatas; todos esses monstros adoráveis em Warhol; mas Dorothée é uma harpista clássica; onde caberá ainda? O travelling in avanti ‘encurralador’ no muro oculto atrás dela seria a resposta? Mas retomo ‘i poveri’.

O cinema pobre a que me refiro é exemplificado genialmente nesta sequência índex de. É um cinema que não dispõe de outros meios para celebrar a mesma aura (sim, um cinema ainda aurático) senão dos negativos, daqueles que o classicismo rejeitara ou utilizara sistemática, mas subliminarmente: do fora de campo (texto off, travellings que vão buscar o som em sua fonte original, e não na ouvinte-secundária), de quadro (recortes do cadre pelo découpage parte-pelo todo), além deste “maneirismo desencarnado” daqui e dos filmes anti-Theater de Fassbinder, onde cita-se, refrata-se, anamorfoseia-se o spleen do passado mas segundo modos de subtração; é um cinema que “conta com você”, espectador, porque tudo se completa ou inerva gozosamente em seu imaginário, já que inexistem os meios plenos para a confecção de uma arte da plena presença.

E pensemos um tanto segundo o dialeta Jacques Lourcelles, quando em um texto, segundo me recordo, sobre Preminger, nos fala que o plano-sequência virtualmente infinito de seu cinema busca atualizar ou realizar, segundo os meios técnicos agora disponíveis do cinema dos 50, aquele élan pregnante da fulminação pictórica, de que tantos clássicos tiveram de abdicar porque a metragem não era suficiente, por exemplo. A ‘pobreza’ de Biette e Straub não nos permite atualizar ou realizar justamente aquele élan, amarfanhado no fundo de tanta cartolina rutilante, dos clássicos que precisaram “da mão” do espectador para se eternizarem? Do fora de campo? Do meu imaginário? O percurso da jovem consciência de Hegel só se completa quando esta se retoma no in memorian do “olhar para trás”; devemos concluir que os Pais clássicos só adquiriram o direito à paternidade com o sêmen dos Filhos? Isaac Luria, rabino cabalista, falava que quando da vinda do messias a “carne verá’, e o sensível vai se reconciliar enfim com a Ideia, tornando-a transparente na carne do mundo; este é um credo místico precisamente clássico, não? Mas este mundo suturado, como esta carne plena e sã precisaram também do demoníaco da pulsão, como dos arrimos da produção, para chegaram até nós e imprimirem em nossa retina a eternidade de um mundo possível. Coube aos modernos genealogistas (tautologia escusada, espero) realizar esta aspiração da carne sã a enlamear-se de pulsão, como de mundo íntegro a investigar os andaimes que o levaram a erigir a vetusta Mansão paterna: do trabalho e da jouissance, porque, como dito acima, os Pais eram eternos, mas aos Filhos coube apodrecer em Cena aberta.

A Cena de O Teatro das Matérias não é tão aberta assim, porque Biette, diretor muito francês, é não um pornógrafo, mas um erotômano: “da fresta cintilante”. Tudo aquilo é da ordem da litote sussurro e deslize, do inter-planos e dos travellings re-veladores: o spleen agora é obra de enigma. Retomo Fassbinder para pensar que, aquilo que na tese Fox é raccordado segundo a causalidade de uma decadência suscitada de forma determinista pelo Outro (social, mas não só), gênero “suicidado da sociedade”, em Biette se edulcora e amaina segundo a civilidade que um dia inspirou Sacha Guitry, por exemplo: monstros, mas de pelúcia aveludada; bofetadas, mas com luva de pelica; e em tudo ainda se gargalha, mas também nisso o trop tard castrou a exuberância do humor, e o torneou segundo o pianinho de um fá de Mozart (Biette, o musicista); e ao final se sai literalmente à francesa– ou seja: sem deixar rastros (de presença), como esta rumorejante sombra La Saviange pela escada dos fundos. O plano final de O Teatro das Matérias, aliás, é um arremate legítimo do processo diagnosticado aqui. É este travelling avanti que contorna uma Saviange sonhadora (o rosto mais angelical que os tardios ousaram esculpir, paradoxo oblige) em direção a um muro anfractuoso, áspero, chamuscado de sulcos. Transparentes? Never more!, grasnam os corvos.

Leia também: