Em meio à aula, o professor diz: “(…) uma questão, talvez um risco, do espectador contemporâneo seja confundir experiência com espetáculo”. Imediatamente, vem à mente as grandes HQ’s cinematográficas da Marvel e os recentes filmes digitais-fantásticos da Disney – que nos últimos anos tem dedicado suas energias e recursos em comprar todo e qualquer empreendimento que faça sucesso (o que não é uma novidade) e em refazer os clássicos de contos de fadas totalmente em computação gráfica. No entanto, surge também uma dúvida em relação à palavra risco, principalmente ao lembrar de minha empolgação ao assistir Thor: Ragnarok (2017) numa enorme sala de cinema de shopping com suas cadeiras-sofás de couro e o aroma artificial de pipoca que infesta todo o ambiente. Lembro-me da admiração com o uso excessivo de cores, a explosão sonora, a ilusão corpórea de profundidade nos cenários, e toda a flexibilidade e plasticidade daquelas imagens. Imagens feitas de açúcar e corante, quase transformando a tela do cinema na matéria colorida e translúcida do pirulito e das balas de criança. No entanto, comecei a questionar sobre tamanha empolgação: seria um sentimento causado pela experiência daquele espetáculo, ou apenas uma reação do meu corpo, que encontrava-se chapado, em pleno pico de insulina, causado pelo alto nível de glicose predisposto naquelas cenas?

Ainda habitada pelo incômodo, retorno às cheirosas salas de shopping, obviamente, optando pelos dias de promoção – já que ir ao cinema comercial nos dias de hoje custa, em média, trinta temeres – sua programação semanal e suas opções que não despertam muito o interesse: algumas cópias baratas de Missão Impossível, entre eles, inclusive, o novo exemplar da própria franquia; o segundo longa de um musical que se diz “inspirado” no grupo pop ABBA; algumas animações – destinadas ao público família-infantil; mais uma refilmagem digital da Disney e, somente, um Globofilme… O trailer de Mentes Sombrias, aponta para algo que, aparentemente, é a perfeita mistura dos últimos sucessos infanto-juvenis: adolescentes vintage-descolados com poderes sobrenaturais (Stranger Things – que, não por acaso, divide os mesmos produtores do filme), em um mundo apocalíptico (como quase todos os filmes de aventura recente), unidos contra o sistema (Jogos Vorazes), com uma pitada de amor impossível (todo filme de romance juvenil recente) e muitas cenas de fuga e coisas enormes caindo de um lado pro outro (quase todos os filmes policiais e de ação recente). E, por mais que a ideia de uma juventude unida contra o sistema seja muito atraente, o trailer já basta para todo o filme.

Por fim, resta Megatubarão, de Jonathan Charles Turteltaub, mesmo diretor dos filmes, já queridos da Sessão da Tarde: Enquanto Você Dormia (1995), Três Ninjas – Uma Aventura Radical (1992), A Lenda do Tesouro Perdido (2004 e 2007), entre outros. A sinopse do filme é simples: uma equipe de oceanógrafos, em meio ao processo de comprovação da hipótese da existência de um oceano mais profundo do que o conhecemos, acaba por libertar uma criatura, com mais de 20 metros, que acreditava-se estar extinta, o Megalodon. Para salvá-los, um oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor (Jason Statham), um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já se encontrou com a criatura anteriormente.

Megatubarão, como seu próprio nome já diz, é uma versão inspirada em Tubarão, elevado à máxima potência. Steven Spielberg, diretor do clássico de 1975, pode ser considerado como um dos “pais” do blockbuster, devido ao fato de que, nos anos entre 1970 e 1980, o cineasta foi um dos responsáveis por reinventar toda uma forma de se produzir e, por consequência, de se consumir um determinado tipo de cinema – torna-se válido ressaltar a importância do consumo nesse contexto, não só como mercado cinematográfico, mas também como modelo de fruição de conteúdos, principalmente pela característica de que todo um ramo de mercadorias no mundo eram geradas a partir desses filmes. Na época, Hollywood passava por um momento de maior abertura criativa, por encontrar-se em uma desesperada busca por uma nova “fórmula” linguística que rendesse o máximo de lucro possível, é nesse momento que surge Spielberg com a grande sabedoria das preliminares: jogos de intimidades psicológicas e de atos corporais entre pessoas e imagens que promovem o aumento da excitação entre os envolvidos. Sempre foi óbvio o público busca o gozo, o susto, o deslumbre, o medo, o amor romântico, em outras palavras, o espetáculo. No entanto, para que ele, de fato, transforme-se em uma experiência, faz-se necessário um domínio sobre os elementos sensoriais e sobre o tempo, para que os espectadores – que desde do início sabem o que lhes espera, afinal compram os ingressos justamente com essa finalidade -, depois de terem seus corpos e sensibilidades tensionadas ao máximo, finalmente… alcancem o gozo, na forma de um susto/arrepio/lágrima/palpitar ao serem “surpreendidos” pela imagem anunciada já de início. O espetáculo-gozo deveria ser a consequência da ação/sexo-experiência, confundir esses dois momentos, ou, ainda pior, igualá-los seria limitar a experiência/sexo como apenas uma maneira de gerar o gozo/espetáculo, causando a perda de toda sua poética e potência. Se somente o gozo importa, pouco interessa o gesto e a experiência, podendo esse, inclusive, ser a mesma coisa de sempre repetidas vezes – nesse compasso, o erotismo vira pornografia.

Algumas décadas se passaram, a tecnologia se transformou absurdamente em um tempo relativamente curto, contaminando por completo a esfera do cotidiano e dos sujeitos, de modo a mudar intensamente as relações interpessoais, ambientais e, consequentemente, sensoriais. Logo, nossos corpos já não gozam com as mesmas preliminares de antes. Então, Megatubarão atualiza o blockbuster (repito: à máxima potência) em uma tentativa (ou seria um pedido?) desesperada, absurda e enjoativa de fazer o espectador sentir emoção, qualquer uma, ou melhor, todas as emoções possíveis a todo momento. Filme #podrão (Sanduíche semelhante ao cachorro quente acompanhado de muitos, muitos, muitos – e extremamente variados – ingredientes, vendidos nas mais peculiares carrocinhas de esquina, durante toda a madrugada.) misturado com o #fast-food (antítese de qualquer alimento, a cópia “fiel” com aroma idêntico ao natural. Completamente artificial e cancerígeno): muito efeitos de CGI; personagens tipificados representando determinados ideais; “personagens femininas fortes” (determinação de forte atrelada ao fato das personagens trabalharem “como os homens” ou em “meio aos homens”), que, a todo momento, são reduzidas à categoria das vítimas perfeitas para o homem-herói proteger e salvar; elemento desconhecido/força da natureza, aparentemente, indestrutível encarnado em um tubarão – ou melhor MEGAHIPERSUPERULTRAtubarão -, gigantesco, pré-histórico (ou seja, além de tubarão, dinossauro. #DoubleSpielberg); perseguição-espelhamento entre o “monstro” e o #herói – leia-se traumatizado, arrogante, alcoólatra e musculoso-; sacrifícios ou mortes hiper-sangrentas; uma morte dramática; chinesas de biquíni; apenas um personagem negro (a falsa ideia de #diversidade na mídia-nossa-de-todo-dia) que ainda é reduzido, ocupando apenas uma função humorística na trama; drama familiar; romance entre figuras desesperançadas; humor e doçura gratuita com uma criança sabichona, e uma pitada de cultura pop representada pela atriz Ruby Rose, símbolo #gata #fancha #tatuada #tomboy, mais conhecida como a Stella da série Orange is the New Black. Ou seja, um combo de toda munição emotiva necessária para causar o espetáculo-gozo tão desejado agora.

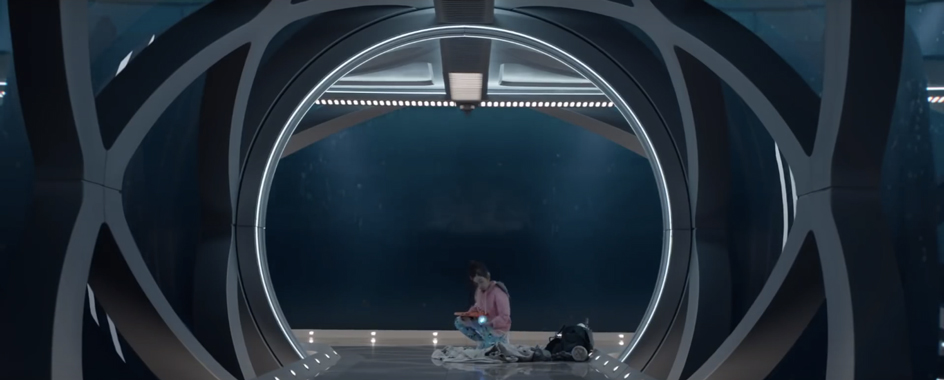

Ao compreender isso, já havia ativado uma postura automática, há todo momento de tensão pensava “é jumpscare. Ta vindo… ali ô, vai ser agora, agora, agora… AGORA!”, interrompo o pensamento, simulo (inconscientemente?) um estremecer ou pulo com o corpo e penso: “sabia”. Passaram-se quase cinquenta minutos de filme e tinha acertado todas as sensações que o filme tentava causar. Até que começa uma cena com a menina (#fofa #atenta) brincando com seu enorme iPad, que serve de controle de uma bolinha iluminada que desliza pelos corredores-aquário da base submersa, onde sua mãe, a oceanógrafa condutora da pesquisa, trabalha. O brinquedinho agarra em um obstáculo, fazendo com que a garota pare por alguns instantes frente à visão das profundezas do oceano. A música começa a aumentar, criando tensão. Desde o início da sequência – criança sozinha e distraída em lugar vazio -, pensava “lá vem, vai dar merda”. É óbvio, o megatubarão vai aparecer. E, curiosamente, o próprio filme joga isso na nossa cara, quando, um pouco antes da menina aparecer, um robô-aspirador passa pelo corredor com uma barbatana de tubarão preso em sua superfície, um comentário sobre a própria fórmula herdada do pai-Tubarão e repetida bilhões de vezes. Vemos a menina pegando o brinquedo no chão, de costas para a imensidão. Algo se aproxima, uma sombra perturbando o azul, e vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. A música vai aumentando. A menina vira. Seus olhos arregalados, suas mãos soltam o brinquedo. Vemos o tubarão – o som salta, marcando a presença daquela imagem. “AGORA!”, penso… Mas, para minha surpresa, erro. A trilha sonora abre espaço para um respiro. Vemos o tubarão. Ele olha para menina. A menina olha para ele. Nos olhamos. Ele olha para além da menina, ele olha para nós. Por alguns instantes – talvez os únicos em 102 minutos-, apenas olhamos. Até que #JUMPSCARE, agora sim, o tubarão some e ficamos apenas com a imagem da marca, enorme, de mandíbula na tela de vidro que separa a criança da água, na tela que nos separa do filme.

Uma das principais bases do filme-catástrofe (termo proposto por Serge Daney, caracterizando filmes como Tubarão e outros com ameaças naturais que reagem à cultura destrutiva humana), é expandida, quando o ponto de vista do caçador e do que é caçado, que antes tratava-se da posição câmera/espectador, é convertido em uma dilatação temporal de forma a fundir as duas posições. Aquele tempo de espera que interrompe o óbvio jumpscare, planifica a imagem do temível tubarão e a da adorável garotinha, ainda assim, o quadro mantém certa profundidade de campo, já que o primeiro plano é ocupado pelo olhar do espectador. Agora, caçador/caçado são pura abstração azul, o monstro que, além de olhar, obriga o espectador a olhar – e somente olhar – de volta. O filme-catástrofe segue o percurso esperado, repleto de clichês bregas e dramáticos, assim como os tão amados filmes de Turteltaub, exibidos inúmeras vezes na TV aberta. Além disso temos um farto cardápio com mortes, mortes e mais mortes; sangue, muito sangue digital na água digital; capturam o tubarão errado umas duas vezes (#achouerradootário) e, claro, uma porção caprichada de piadinhas e risadas automáticas. No entanto, todo esse clichê é um gesto da extrema autoconsciência do filme, uma piscadela escancarando os artifícios dos blockbuster. Zombando, não apenas, da fórmula ultrapassada desse cinema de grande bilheteria, mas também, da passividade dos nossos corpos, que insistem em fingir orgasmos frente a imagens-brochas. Então sim, nesse caso, confundimos a experiência com o espetáculo: nossos corpos estremecem não mais com o toque e com as imagens, mas com o espectro da possibilidade do tato. No entanto, creio não ser sobre um risco; trata-se justamente do contrário: a passividade de um corpo embebedado e viciado pelo alto índice de glicose, cafeína e artificialidade injetada naquelas imagens-brochas (me refiro à parte podreira, como também à indústria cinematográfica de arte que se passa por “gourmet”, “orgânica” e “low-carb”, mas que é fruto e causadora do mesmo câncer).

Ciente disso, Turteltaub abraça essa forma de gozo, gerado pelo espectro, na tão esperada e tradicional cena do ataque na praia, que dessa vez – e não por acaso – acontece na praia mais populosa do mundo: o resultado são as mais fascinantes cenas do imenso corpo do tubarão, que aparece a todo momento – negando o pai? -, em contraste aos corpos humanos. Momentos impressionantes, não somente pela discrepância dos tamanhos, mas, também, devido à proximidade desses corpos, que buscam exalar certa visceralidade, mas que, devido ao exagero em suas dimensões, torna-se impossível não lembrar que são pura matéria de CGI. Toda a fisicalidade que perpassa o filme não passa de abstração, um tipo de abstração particular da virtualidade e do digital. Não se trata de corpos, mas de espectros e mitos. O fantasma do pai assumido pelo o filho que permite que ocupe a sua carne. Gesto de ruptura com o pai? Ou que, talvez, reforce ainda mais sua influência, justamente por atualizar o conceito de mito, tão valioso e presente na carreira de Spielberg. Devido ao fato do mito contemporâneo não poder mais ser entendido como aquilo que não é visto, ao contrário, é construído justamente a partir daquilo que é visto excessivamente – inúmeras, inúmeras e inúmeras vezes, até o ponto de que aquela imagem sublime-se, torne-se memória/imitação/meme e seja encarnada em outros corpos? Em sua tacada final, o megatubarão é rasgado ao meio e, atraídos pelo seu sangue, milhares e milhares de tubarões o devoram, desfazendo-se sua imagem, logo sua matéria (e não o contrário). O megamito ao ser vorazmente consumido – tornando-se, de certa forma, parte desses outros corpos -, sublima-se. Agora sim, é parte da rede, apenas, enquanto uma informação – deslocada- , perante tantas outras. E restando ao caçador/caçado, somente olhar.

Leia também:

- A besta deve viver, por Luiz Soares Júnior

- O pornógrafo, por Fábio Andrade

- Elogio ao artifício, por Arthur Tuoto

- A inevitável potência da distância, por Raul Arthuso

- A máquina revelando o desenho do seu criador, por Paulo Santos Lima

- O gozo interrompido, por Victor Guimarães

- Recordações de uma mala vazia, por Fábio Andrade