(Nota do Editor: Este texto é ilustrado por imagens de conteúdo sexual que podem ser inapropriadas ou ofensivas para menores de 18 anos.)

A Theodor Adorno e Adolfo Arrieta

O que Lilith sussurra ao ouvido: interdito e latência

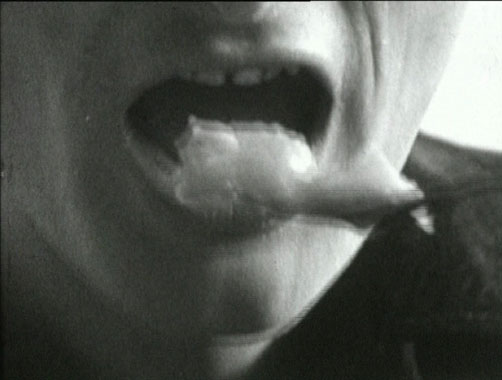

Em Lilith (1964), de Robert Rossen, há um torneio de cavaleiros no qual o demônio esquizo Lilith, que seduz o personagem de Warren Beatty, apronta outra das suas: ela se aproxima de um menino e lhe promete algo ao ouvido que o deixa de olhos sequiosos e boca entreaberta. Jamais saberemos exatamente o que Lilith sussurrara no ouvido infantil, mas como o sentido é obra de contexto e outros textos, depreendemos pelo filme que aquela palavra secreta deveria ser o Abre-te Sésamo de uma iniciação sexual. Lilith é um conto envenenado sobre sedução panteísta, encarnada em uma personagem cuja libido esquizofrênica se traduz numa identificação vampiresca com todos os elementos que vigem sob o sol: vento, águas, prismas, homens, mulheres, crianças. Filmes tão perversos quanto este existem, mas nenhum com tanto empenho lírico em descrever a dissolução que Thanatos, aqui devidamente travestido de Eros, pode operar sobre os fenômenos. O cinema já flertou generosamente com o interdito, aquilo que nenhum olho ou ouvido suporta sem recorrer à metáfora como “significante” protetor; ineditamente (se pensarmos no puritanismo imagético do século XIX), ele nos deu a ver o homem que morre, o homem que trepa, e mesmo a interpolação analógica entre estes dois momentos in extremis, na superposição efetivada por Buñuel em Um Cão Andaluz (1929) entre dois planos de Pierre Batcheff, morrendo e gozando. Mas em Lilith, como no semi-alegórico Um Cão Andaluz, o interdito ainda é da ordem da fresta perversa, talvez da latência analítica; ou seja: ainda se insere na teia do simbólico, permanecendo meio oculto-meio a descoberto, já que nos revela apenas uma nesga da totalidade do Eros pulsante que se mantém recolhido no tabernáculo da Ideia, significado “não-aí”. Temos neste expediente propriamente um jogo no sentido italiano de giocare: para lá e para cá, como nesta inervação pendular do Mesmo pelo Outro, como da parte pelo Todo que são características da cintilação erótica.

O cinema, porém, foi além (ou aquém: underground); ele também experimentou-se sibarita (Smith; Vecchiali; Treillou; Blanche), também masturbou-se infantil ou autopsialmente (Brakhage; Persona; Tortura), também reinventou o olho do cu no visor do voyeur (Dwoskin; Brakhage; Sleep; Rollin), foi ludicamente orgíaco (Flaming Creatures; Salon Kitsch) e orgiacamente diabólico (Saló; os filmes pornôs do Instituto de eugenia nazista; Il Gato nel Cerbello), “romanceiro familiar perverso” (The Damned; Abismos de Paixão), o olho do cu no buraco de fechadura da “Cena originária” (O Estrangulador; Uma Gota de Sangue para Morrer Amando; The Go-between; todo o Argento maneirista; Non se Sevizia um Paperino)… como esta criança perversa com que o primeiro Freud escandalizou a Viena puritana, ele foi capaz de tudo e com todos. E então, questionemo-nos, com a devida ausência de preconceitos como de hiper-conceitos característica de críticos que ousam dizer seu nome: o que a rigor diferencia um filme “extremo”, de écriture embora – refinado, ultra-mediado, trabalhado sempre – de um filme extremo tout court: aquele que, pelo menos segundo o que nossas convenções culturais e de gosto determinaram, não possuiria exatamente mediação em ação, jogo do significante, diferença hermenêutica, e portanto trabalho, não apenas da perspectiva do criador, como também do espectador… um filme pornô, por exemplo. Vamos auscultar a história do impossível fora de campo na pornografia, como do esforço incomensurável de certo cinema de écriture para medir-se com ela, sem no entanto abandonar o Fantasma: um dos paradoxos mais fecundos para se entender os limites do cinema se ilustra e se prova aqui; e conhecer os limites, como Sade, Bataille, Hegel e Nietzsche nos ensinaram, é quase sempre via régia para se capturar a essência de uma obra. Inventariar as táticas e as ruses de que a arte extrema se serviu para se apropriar do “extremo” tout court e violar seus limites como desorientar suas trajetórias é o fito deste texto. Alguns perversos espécimes marcaram encontro conosco nesta Gólgota pática e hermenêutica. Flaming Creatures (1963) de Jack Smith, Dirty (1971) e Dyn amo (1972) de Stephen Dwoskin e “filmes de ação” de Kurt Kren serão nossos parceiros nesta odisséia ao fundo do cu e do significante.

Pornografia e fantasma: um brochado rendez-vous

Podemos, a título de experiment in danger, comparar a decupagem e “metabolismo dramático” do filme adulto Rocco’s Boot Camp (2015) e do divertissement avant-après-garde que Jack Smith filmou em Nova York em 1963, Flaming Creatures. O propósito imediato logo se ilumina, dado que ambos figuram orgias, mas o cotejo, certamente histórico e talvez gnosiológico, nos ajuda a estudar horizontalmente (uma genealogia: onde foi parar?) o que foi que a avant-garde fez com os tropos e motos de um cinema “explícito”, pervertendo o perverso e convertendo sua retórica imanentista de base na plataforma de suntuosas fantasmagorias: do absoluto no campo ao fora de campo da infiltração erótica. Ou afinal: que fantasmas abriga um cu?

Comecemos pela carnívora obra-prima de Rocco Siffredi. Rocco’s Boot Camp descreve uma orgia em Lagos endomingados da Costa Oeste, e enquanto tal é devedor daquela concepção organicista do corpo que, ao contrário dos corpos lacunares de Littré que o Straub de Não Reconciliados (1965) celebrou (eróticos, pois carcomidos pelo fantasma), se espoja em uma magmática celebração: quando falamos justamente do pornô não invocamos uma visão do eidos humano e da métrica da decupagem onde nada falta no campo, onde tudo está regiamente preenchido? Um filme pornô (para o contrapormos a um cinema de écriture, mesmo quando trata do interdito ou mobiliza uma semiótica do obsceno, como nos filmes de Borowczyk) é o lugar da impossibilidade do “espaçamento”, e portanto da negação do fora de campo: tudo se dá e se consome no campo, nesta frontalidade progressivamente mais adstringente que, se a princípio parece nos oferecer o consumo totalitário do que aparece, antes secretamente inverte a posição cognitiva, pois “me devora”, interditando minha possibilidade de reelaboração fantasmática: significativa, imaginária, etc. A ideia de magma me parece apropriada para descrever estes consórcios regidos pelo horror vacui: no filme de Siffredi, há sempre um travelling dianteiro que nos conduz dos planos gerais, onde ainda se percebe traço ou nesga de décor, para este intumescido plano médio onde o corpo reina soberanamente, bólibo esponjoso e friccionante de carne que asfixia o espaço como o tempo, o princípio como os fins do que se faz, as situações, as causas – o próprio filme enfim: onde estamos e com quem? Há um secreto mas perverso idealismo que busca nos dar a impressão de que a diferença foi abolida e que fomos cooptados novamente pelo edênico Uno anterior à Queda, e portanto subtraídos ao pecado (da consciência). Aqui, tudo é permitido porque ninguém pode julgar ninguém, já que não há precisamente a separação propiciada pelo princípio de individuação: é, como diria Levi, uma zona cinzenta, embora não mais regida pela lama grisâtre da indistinção operada pelo Sonderkommand entre vítimas e carrascos; todos também são indistintamente Unos, só que outra cor e textura nos aguardam: a vitela enlatada.

Mas ainda não chegamos lá. À adstringência da passagem do plano geral ao médio acrescenta-se o claustrofóbico “no trespassing” do close: os paus são estes romanos aríetes endemoninhados, dispostos a esgarçar até os fundos e os baixios o diáfano véu mariano, que Deus só se atrevera a penetrar até o limiar do santíssimo púbis; as bocetas hoje emplastradas de lubrificante são talvez a reedição em chave háptica deste nobre cu de Lucrécia, que Tarqüínio ousara profanar com sua espada infiel. Comparemos estas redondas mucosas dilatadas, estas superfícies bronzeadas que o esperma irisa de luz, estes pêlos ouriçados por línguas inclementes com a superfície-limiar da orelha do menino onde Lilith depositara o seu fel. O buraco (da orelha ) ali era um sintagma, o elo de uma cadeia simbólica, já que a jouissance do momento só nos chega diferida, através das bordas e pelo horizonte do contexto: lacunar, intermitente, como convém ao Fantasma. Rossen apenas nos dá uma fresta ou brecha, e assim resguarda-se a totalidade do meu Desejo, e portanto do húmus significativo do filme: a evacuação da relação sexual propriamente dita é o que permite a vita activa emocional e intelectual do espectador, pois agora ele vai ligar as pontas de tudo e fazer o seu filme, podendo ver na cantada ao menino o detalhe de um consórcio panteísta muito mais vastamente envenenado, no qual a criança como as águas e o irmão são pré-textos para o Texto narcisista de Lilith. Sem certa ausência no campo do filme, como posso preenchê-lo com deduções, analogias, projeções (questão psicanalítica do fantasma, que a tela de projeção epitomiza), e assim apropriar-me dele, trabalhá-lo? Em Lilith, o uso da litote ou da sugestão metafórica como “iscas” para o trabalho do espectador: por exemplo, com a citação de Mizoguchi com Lilith no lago, levando-nos a compará-la com a bruxa de Ugetsu (1953), e portanto a depreender a essência cósmica do processo entrópico-afetivo descrito ali: a própria Natureza foi cooptada pelo demoníaco.

Em Rocco’s Boot Camp, a tela está de tal maneira possuída pela cavalaria dos paus e as fortificações dos cus que jamais poderia haver lugar para a minha inervação fantasmática; o fantasma invocado pelo pornô é da ordem do “on”, pronome de indeterminação; ele se dirige à massa, ao “on” que somos todos e nenhum de nós em particular: daí a sua alternativa totalitarista entre o “mostrar tudo” do close extremo ou o plano geral onde “tudo se mostra”: a rigor, não nos aparece nada em um caso como no outro, pois no close elide-se o rosto do sujeito, e portanto a sua efígie identitária, alienando-o do décor e nos alienando do ator; e, no plano geral, os sujeitos se implicam em um “on” pantanoso, onde são todos e nenhum em particular. Aqui, começa o fim do sujeito, e, em consequência, da leitura, da diferença, da obra do imaginário. Marx não chamava de reificação este processo onde o homem não mais se reconhece em sua própria obra, e a segrega de si como a linha de produção taylorista aliena as fases do trabalho? O close in extremis, e o plano geral idem, cumprem esta mesma função.

É, portanto, ao contrário do que se pensa, um cinema anti-perverso: não há mais jogo, imantação do encoberto-desvelado ou simulacro do travesti (o “truque”camaleônico do Outro que se infiltra no Mesmo), táticas vampirescas do perverso para se apropriar do mundo como do Outro; que Mundo podemos a rigor identificar num plano geral de pornô, onde a relação figura e fundo da perspectiva do Quatrocentto sofre um achatamento imposto pela lente e pela luz, que agora nos restitui os corpos sob a ótica do háptico, da lógica do give and take, alienando-nos a Alteridade epifânica do Mundo? Que Outro podemos desejar se o hiper-close agora amputou-nos organismo como totalidade afetiva e substituiu-o pelo corpo sem órgãos, talvez não exatamente artaudiano mas certamente do objeto perdido de Freud, que designa justamente aquela fase em que o corpo ainda não se distinguiu do Outro e do Mundo, e portanto permanece um rascunho filogenético?

Mas então vejamos como a arte, perversa dentre as perversas, se apropriou de alguns de seus mecanismos e códigos para, ao final, fodê-los criticamente. Como um cinema do espaçamento fantasmático pôde flertar com um cinema do preenchimento totalitário, e sair gozando com ele?

O nu já é máscara

Flaming Creatures descreve-nos uma orgia, como o pornô de Siffredi (este under um tanto mais, até a cave anal exatamente); mas o imobilismo um pouco opaco do termo descrever é adequado para dar conta da quantidade de espaçamentos em ação na brilhante saturnal de Jack Smith? Podemos a rigor comparar ambos os filmes se levarmos em conta seus mecanismos de base: serem menos descrições ou narrativas do que experiências de uma certa parte maldita, daquilo que socialmente permanece interdito ou francamente tabu. A questão é que, seguindo a linha de raciocínio esboçada acima, o “tabu” do pornô é um tabu enlatado, para consumo enlatado de massa, pois o Desejo incondicional do “give and take” já foi suficientemente seqüestrado pelo consumismo do capitalismo tardio: veja-se o número copioso de empresas pornôs especializadas em coprofagia, outrora o “tabu do tabu”…a perversidade do perverso que vejo em, por exemplo, Smith consiste em pegar o “explícito” enquanto tal e tê-lo diferido, escandido, “feito Outro no Mesmo”: travestido, teatralizado, hiper-encenado, ritualizado, revelado enfim que mesmo o corpo nu já é máscara. Em que sentido?

Em um seminário, Lacan continua sua empresa de desconstrução do dualismo metafísico ao nos dizer que “a ejaculação significa, como a escrita é objeto de afetos, de pulsão”; todo ato humano é, em um mesmo diapasão, simbólico e pulsional, mas é o simbólico que está à dianteira, signo distintivo do dasein; no ato “imediato indeterminado” de tirar a roupa não seria diferente. A pobreza cinematográfica do pornô é devedora de uma pobreza epistemológica, que não conhece (nem quer saber) que jamais poderemos retornar ao Éden; o simbólico incrustou-se substancialmente em nossa carne, como o físico em nosso pneuma: “Nós não temos um corpo; nós somos um corpo” (Merleau-Ponty). O fetichismo do pornô reside justamente neste escamoteamento da natureza simbólica da obra humana elementarmente excremencial , e na ilusão conseqüente de que a unidade dionisíaca é ainda possível; esta elisão do simbólico (e de seu espaçamento, diferença, mediação encarnada) é de essência ideológica; o capitalismo quer dar ao consumidor, este ente simbólico “de raiz” – e portanto, incapaz de uma fruição absoluta –, a ilusão de uma plenitude masturbatória, que lhe retome o Éden de direito. Ora, mas se o que faz do homem um homem não é justamente a ideia de um Paraíso perdido? Nunca houve Paraíso senão perdido: mediado, separado, diante de mim (representatio); consciência para um lado, Mundo para outro: ambos nunca se reconciliaram no homem, cujo lugar aliás nunca foi destino de nenhuma reconciliação. A unidade (com o mundo) nunca foi nossa, a plenitude (no mundo) nunca foi nossa, o Paraíso (o Mundo) foi sempre para Outro; animais, plantas talvez. “Estes talvez sejam os únicos seres verdadeiramente no mundo; e nós, eternos passageiros e separados” (Rilke).

O que importa talvez aqui é ver que a letra é morta se não for iluminada pelo espírito: o ato “extremo” pode ser o mesmo, no pornô como na écriture que se serve de seus códigos, mas é a hermenêutica que é decisiva para caracterizar-lhe o atroz como o numinoso, questão sempre de espaçamento de leitura. Isto pode parecer evidente para muitos de nós, mas é legítimo invocar esta diferença hermenêutica (justamente: uma tática de leitura, não um eidos de ser) se quisermos pensar na usurpação que certo cinema de écriture fez da pornografia: o pornô é literal, a arte pornográfica é simbólica (espaçada). Talvez compartilhem o mesmo corpo, mas jamais serão o mesmo filme, porque um transcreve e outro lê; um se acumplicia à repetição mimética, à Natura (mesmo que suspeita, efeito de ideologia), outro aposta no Texto, de que o corpo nu é o significante-mor: as pirâmides sadianas.

Há uma sequência no cinema contemporâneo na qual esta linha divisória se encontra perfeita mas perturbadoramente delimitada; é, ao final de De Olhos bem Fechados (1999), quando Kubrick nos dá aquele plano aproximado da cama onde duas máscaras, duas personas se confrontam: Nicole Kidman adormecida e a Máscara, um tanto mortuária depois de tudo o que aprendemos a ver ao longo do filme, da orgia. O cinema de écriture é o lugar desta máscara, significante preciosista para significados desaparecidos, pois cooptados pelo mercado: tudo agora deve se concentrar em uma régia questão de leitura, de burilamento hermenêutico dos signos; contrapondo-se a isto, a literalidade um tanto maciça do corpo adormecido de Kidman aparece-nos como o destino, enfatizado por Kubrick com certa crueldade nonchalante na réplica final, de toda presença clássica no capitalismo tardio: tornar-se a vitela de um exploitation predatório (Fuck!). A Máscara é tudo o que merece ainda ser salvo.

Sob esta perspectiva, o pornô, questão de literalidade, seria, não um ofício sagrado, mas um exercício imanentista; não uma suntuosa cerimônia erótica (Sartre, Bataille), mas uma comezinha mecânica: aliás, decupagem e montagem dos filmes já não nos revelam com presteza de linha de produção este seu caráter de “enlatado prêt-à-porter”, não? Vamos ao “mascaramento ontológico” de Jack Smith, então.

Flaming Creatures: Carnavalescas saturnais

Quando estreou, Flaming Creatures foi objeto de disputas moralistas, de apologéticas e de patéticas, com direito a depredação de cinemas, etc. Talvez os puritanos americanos só tivessem olhos para ver os seios, os pênis, os pêlos que podiam e queriam ver: este aliás é um mecanismo do recalque já devidamente caracterizado por Freud em seu “narcisismo das pequenas diferenças”; só nos ofende ou avilta quilo que possui uma parte de nós, mesmo e sobretudo quando recusada por nós, dialética do “Mesmo no Outro”. Mas um olhar que já não deve muita coisa ao recalque pode ver, como verá: Flaming Creatures é um merry-go-round da máscara, um panegírico do simulacro, uma odisséia da Persona. Ninguém jamais está nu no filme-summa de Smith, porque o nu já se constitui em um carnaval completo, com seus drapejos, serpentinas, efígies de crepom: a nudez em si é alegoria, como o simbólico nasce sempre deste tronco base filogenético.

Já de saída Smith nos leva a penetrar num universo regido pela exuberante contigüidade e continuidade, pela analogia figurativa: o filme é propriamente um corpo-osmótico, onde créditos como diegese se justapõem em um entrelaçamento sinuoso, sensualmente aquático; os créditos e os corpos se percutem segundo um diapasão hipnótico e serpenteante beat que invocam qualquer unidade primordial; como o tema e suas variações polifônicas, e o leitmotif e as suas ramificações no alto-relevo gótico, pertencem a um corpo que é devedor da dialética inerente à vida, pois ser um filme experimental aqui deve ser lido antes de tudo como ser tributário de uma representação da experiência daquele mundinho under: endógeno e exógeno, cúmplice dos fluidos internos como oficiante das libações que nos solicitam de fora, Mesmo e Outro, figura e fundo.

A partir desta indistinção mitológica fundamental, cuja célula de base é dada no plano sequência, refrata-se e dispersa-se, mas sempre para retomar-se neste grande corpo ressoante de sibarita, e ressoar a imemorial rumba: ora o espaço é subitamente evacuado, e o plano agora é um sismógrafo para os rastros desses bólibos hiperbólicos de cocaína e narcisismo; ora um contra-plongée acintoso nos reconstitui o percurso dessas girândolas lânguidas, mas agora sob o ponto de vista de uma exterioridade demiúrgica; ora a câmera, mimética novamente, gira e reflui com o corpo dançarino, como se a corromper a fluidez do cinema moderno (plano-sequência e locação) com a instantaneidade háptica de suas origens fotográficas. Mas o destino desse espaçamento do campo pela retórica deliqüescente de um corpo esquizofrênico – a lógica da orgia: Mesmos e Outros, em Outros – é ainda este plano seqüência virtualmente infinito “do filme”, a que Pasolini se referia quando tentava capturar uma possível essência do cinema moderno.

Neste sentido, os closes em órgãos sexuais, que tanto eriçaram platéias que talvez não tenham visto o filme senão para confirmar-se em seus penchants perversos, são sempre objetos parciais para uma totalidade móbil, magmática, caudalosa, seviciada por uma épica do simulacro: vejamos este pênis que brinca em cima do ombro de um performer, ou estes seios masturbados pela mão enluvada do pierrô; são adereços, um prolongamento da máscara: sua dependência da cenografia é o índex de que o corpo se figuralizou, de que agora só serve como pose, significante, tropo acessório do carnaval da Cena: tudo é Máscara, e a máscara é este mesmo corpo coalescente, como este corpo fluido e dinâmico é ainda Máscara. Não é o corpo humano esta massa de manobra e de modelar figurativa mater, este húmus primeiro que permite as ulteriores refigurações, assim como difrações e diferenças (o campo evacuado, ou verticalizado pela contra-plongée)? O corpo nu em Smith é Origem do processo hermenêutico da Figura, mas apenas se pensado como abgrund deste circuito vertiginoso de simulacros, que a ele retornam para voltar a perder-se. Tudo desde sempre se embala em um fluxo perpetuamente recomeçado, como se transfigura pelo princípio de anamorfose figurativa, revolvido pela pressão destes devires: Onde, portanto, um sexo pensado segundo o prisma metafísico do organismo, da centralidade do sistema? Smith reinventa para o gênio energético do cinema moderno aquele corpo sem “órgãos” que Artaud celebrou: uma pura superfície ressoante de impressões, uma totalidade intensiva onde forças demoníacas como êxtases angelicais se instalam no sujeito (malgré lui), agora não mais a causa ou o princípio do ser, mas efeito dessas secretas libações.

Flaming Creatures é o filme de um flerte impossivelmente diferido com a pornografia: ele só se serve de seu “corpo explícito” para perversamente travesti-lo, interiorizá-lo no tabernáculo do fantasma como segundo os rituais da saturnal, e isto até o cerne de seu ser: a própria estrutura do filme. A pornografia só adquire sentido se pensada segundo a lógica dualista ou binária da metafísica (a “boca ou o cu” diria Freud), creditaria de um corpo organismo e traduzida na oposição tantálica entre plano geral ou close. Mas o corpo que Smith nos leva a “experimentar” é justamente anti-dualista: anfíbio, plurívoco, lacunar ou hiper-exposto, talvez o corpo irreconciliado do drogado, talvez o amniótico do feto. Em todo caso, Outros.

Dirty e Dyn amo de Stephen Dwoskin: “Marionetices” de um menino perverso

Stephen Dwoskin é o voyeur renomado de um cinema que, finalmente tardio, não mais necessita dos qüiproquós e dos duplos “inocentes culpados” de Hitchcock para impunemente praticar a perversão escópica; em Dirty, ainda mudo e trabalhado pela câmera lenta e pela decupagem serial, o fantasma nos solicita mais implacavelmente do que em, por exemplo, A Morte e o Diabo (1974), pois se nutre de uma tentacular regressão ao período infans, sem palavras, das origens nossas, como do cinema. Aonde vamos parar? Duas mulheres, devidamente nuas e regiamente bêbadas, fazem amor numa cama desalinhada; e o terceiro excluído deste kammerspiel orgíaco é, evidentemente, o olho do cu do cineasta: aquele que, sem estar propriamente lá, ocupa o anfiteatro como coxias da Cena, já que é a causa transcendentalista, o ens transcendus do que se dá no campo. Hitchcock passou a carreira inventando meios para, mesmo que classicamente (ou seja: de forma latente) ocupar este ubíquo posto do perverso, e esta talvez seja a razão de seu gênio figurativo, que precisou diferir ad infinitum o explícito secretamente almejado em figuras de travestismo, equívocos de plot, metafóricas, etc. Dwoskin é minimalista porque tardio: não precisa escamotear, supra-encenar tanto, já que agora lhe é permitido gozar. Mas até quando e de que maneira?

Dirty é um de seus filmes mais devedores de certa barafunda mediatória de cinema underground e do pornô dos primórdios: aqui, registra-se “um caso”, como em todo aparato de natureza Lumièriana, mas para a posteridade masturbatória do espectador tardio, daquele que não pode gozar senão por intercessão de tools-mediações: o plano subsumido por uma série e a câmera lenta servem para magnificar a captura documental segundo o diapasão do Fantasma; render-lhe graças, como também o préstimo de fixar-se enfim na chapa do nitrato. É um dos poucos filmes voyeurs de Dwoskin que se equilibra segundo esta balança “cinema verdade” e dispositivo aurático; por que? O corpo ainda não adquiriu, no cinema de Dwoskin, aquele papel de catalisador radical do Fantasma, manifesto pelo plano-sequência e, por exemplo, pelo zoom háptico; não chegamos lá: ele ainda necessita ser irisado, estriado, masturbado pela mediação de um cinema de prestidigitação que aliás nasceu cúmplice da fantasmagoria: Chomon, Méliès. Se nos primeiros as desaparições e decapitações eram o efeito de uma técnica oclusa (“…mais quand même”, Octave Mannoni) que buscava a elisão da mediação para a intensificação da epifania, neste cineasta tardio mas ainda aurático a técnica aparece-nos como um plus de inervação escópica, como também de imantação cognitiva: Dwoskin dá-se meios e dá-nos tempo, aprofunda a duração daqueles gestos e a concavidade daqueles corpos nus para escrutarmos o mecanismo de captação do olhar como sendo o verdadeiro, talvez o único, objeto erótico.

Há uma papel estrutural do Falo em Dirty, mas como se deve: espécie de objeto A lacaniano, ele só nos aparece deformado ou travestido: o movimento ascensional da câmera e a garrafa chupada sugerem um boquete, como o stacatto brusco do contracampo e a perna que se soergue uma ereção; de quantas anamorfoses nós, tardios, precisaremos para retomarmo-nos em Lumière e gozarmos novamente? Este early Dirty já conhece o impossível deste luto, o irremediável desta condição: só se goza diferido, como só se mostra ocultando (representando, simbolizando, etc). Ao give and take do pornô, à sua onipresença adstringente e reconciliação masturbatória, o uso da técnica em Dirty corrói a presença metafísica de que este organismo “valor de exposição” é tributário, oferecendo-nos apenas os rastros e as frestas desta jouissance outrora inocente: não temos mais direito a esta edênica mentira, como a este enleio corrompido pela mais-valia. E, no entanto, preserva-se a aura, pois o preto e o branco e a mudez de um “cinema da íris” nos acenam com a promesse de bonheur que Proust viu em Elstir: esta dialética é indispensável para pensarmos um cinema crítico mas que não abdica do fascínio, obra de perverso que é. Fica-nos, porém, a severa advertência do Adorno da Moralia: num mundo comandado pelas prostituídas imagens mentirosas da propaganda, o programa de resistência política (isto é: crítica) como erótica (fascinatória) dos primeiros Dwoskin ainda nos é de inestimável urgência.

Se Dirty se resolve na ”cama e mesa” neurótica do casal, Dyn amo vai para a psicose do mundo, e delira segundo um leitmotif polifônico; um teatro de variedades está no centro desta Summa de todas as perversões imagináveis pelo olho do cu do voyeur: que tipos, que eidos, que quids de fantasmas se abrigam nesta fashionable cloaca?

O décor desta empresa monstruosa de representação, onde o corpo da mulher se trafica ao narcisismo do capitalismo tardio, é um music hall; o gesto é serial como numa linha de produção; e o olhar do basilisco “agora é presa” do espelho, que é múltiplo, embora anônimo. O sofisticado mecanismo de cooptação do olhar, e portanto do Desejo, pela maquinaria fetichista do valor de exposição capitalista já havia aparecido de forma exemplar em Lola Montès (1955), de Ophüls: o que pode um corpo cujo quantum de fascínio e sedução erótica foi centuplicado pelo narcisismo plenipotenciário deste mundo de refrações, de irisações, de projeções – em suma: de espelhos? Os prestígios de predação fascinatória que o capitalismo concentrou na casa de espetáculos nos asseveram que o valor que preside à mise en scène destes corpos enodoados de neon é comum tanto ao talk show televisivo quanto ao pornô: é o corpo humano agora o depósito das trocas, o meio de cultura desta cadeia alienada. O valor de exposição, em Marx, não por acaso é indissociável do stimmung da fantasmagoria da mercadoria: ilumina-se, musica-se, encena-se, “torna-se artístico” (ou, no pornô: gozo pleno, edênico) precisamente para ocultar a lepra – a saber: que o circuito demoníaco de espoliação da troca acabou por conspurcar aquilo que o idealismo, na intenção de salvar, convertera em Summa e o catolicismo ainda cultuava, tabernáculo do espírito como verônica da persona: o corpo do sujeito, subjectum agora não mais dos acidentes da substância divina mas dos dejetos e detritos de acumulação do capital.

Mas em Lola Montès ainda havia espaço, num romanesco à la Balzac, para portraits um tanto impressionistas, com notação irônica mas spleen intacto, da ave de rapina Ustinov, lumpen predador, como da mortificada vestal Lola. Em Dyn amo, porém, o romanesco de Ophüls eclipsou-se totalmente, e ficamos com os efeitos “especulares e espetaculares” da carne espoliada pelo olhar do consumidor; Dwoskin enfatiza esta possessão escópica e acústica com o uso de mecanismos de hipnose, de mantras encantatórios da imagem como do som: o ritornello da canção, a reincidência dos gestos como dos mesmos planos de detalhe erógenos, a onipresença do close. Esta repetição é a figura do estandardizado, do estereótipo, do serial: aqui, só se goza em “linha de produção”. Mas também segundo um beat psicótico: repete-se para aprisionar o objeto do Desejo, para castrar-lhe o devir e esterilizar-lhe a reação, condenando-a ao automatismo espiritual: quantas vezes, sob a decupagem “coleção de objetos parciais” do filme, não vemos que estes homens são soldadinhos de chumbo que violaram a caixa e dela retiraram a boneca deliqüescente, que agora submetem a seu bel-prazer? Dwoskin retoma nossas infantis fantasias demiúrgicas de reanimação do inanimado para falar do Desejo (de morte) nas plagas desertas do capitalismo tardio.

Dyn amo é uma das obras-primas de Dwoskin, e o primeiro motivo consiste no fato de que o mecanismo serial de seu cinema fetichista encontra um décor e um objeto (a call girl de boate) épicos, justificando de forma transcendentalista a sua démarche crítica e fascinatória: serializo não apenas para me apropriar da imago da mulher e manipulá-la segundo os influxos de meu ad libitum masturbatório; mas também para acusar na própria estrutura do filme a alienação irremediável de nossa condição tardia, nosso Eu cooptado em escala universal pelo império do “on”.

Enciclopédia figurativa da perversão do corpo “gozoso” pelo valor de exposição, verificam-se em Dyn amo a encenação franca desses mecanismos de violência do fetichismo capitalista para alienar a fórceps este corpo ainda humano: é seu filme mais sado-masoquista. O sado-masoquismo em seu cinema, tradução “encarnada”, diegética daquela relação hegeliana entre senhor e escravo que vem à baila em todo affaire de representação, depois vai se espiritualizar, tornar-se embate mediúnico de consciências que, nestes closes intensivos que se eternizam na tentativa-erro de capturar o espírito que a máscara nos nega, uma ensaia apropriar-se de outra (o fondu de closes em Morte e o Diabo; a duração ad libitum dos closes da musa “documentada” Carole Regnier em Behindert, também de 1974 ), e a vampiresca câmera de todas: Behindert, A morte e o Diabo, Bazar Central, Trying to Kiss the Moon.

Mas aqui tudo ainda é literal, já que Dwoskin encontrou o meio para seu fim primordial: trata-se de um espetáculo, talvez o mais predatório açougue jamais inventado pela civilização moderna, cuja crueldade precisamente se sublimou e concentrou no “olhar de Apolo”. Um cinema fascinatório mas também crítico dos processos eróticos e de Poder envolvidos na pulsão escópica tem de necessariamente haver-se com esta monstruosa Ágora – um tanto arena, um tanto panóptico – onde o olhar satisfaz de forma bulímica sua fome mais onipotente. Em Dyn amo, a mulher é violada pelos homens que a retiram abruptamente da “caixa”, pelos raccords estrábicos, pela montagem resfolegante, pela decupagem “coleção de objetos parciais”, pela repetição de planos e de sons, castradora de devires: figurativa, diegética, estruturalmente. Onde a saída? Neste sombrio Dwoskin só é reservado à subjetividade o no trespassing destes closes hiper-mortificados onde, entre lágrimas e resíduos de sêmen e suor, a boneca contempla (a nós, talvez ao que lhe resta de alma). Contemplar é tudo o que nos é devido: resgatar para o olhar aquela função mística de elevação sublime que está na vita contemplativa clássica. Num tempo e sob um modo de produção em que o olhar tornou-se instrumento háptico de captura do Outro, idealizá-lo, convertendo-o novamente em camara obscura para eternizar imagens, pode ser talvez seu meio de redenção.

Os “filmes de ação” de Kurt Kren: Happenings dos primórdios

O happening é uma arte tipicamente tardia, onde o cinema, como o vídeo e o teatro de variedades, se acumpliciam de forma deliberada (para-si masoquista da arte pós) com a ultra-exposição do corpo pornográfico; mas o que pode a arte, devedora não só de matérias excremenciais como fantasmáticas e hermenêuticas, para instalar esta Diferença decisiva, sem a qual nosso credo sucumbirá à imanência cloacal do “fuck my ass”?

Os filmes “de ação” do cineasta austríaco Kurt Kren foram especialistas neste gênero de travestismo explícito, trop explicite, em que uma torção niilista de escatologia é imposta à plenitude masturbatória do corpo exibicionista para diferi-la em paráfrase mortuária ou digressivo gozo culpado. Tanto nas performances selvagemente solares de Otto Mühl quanto nos happenings psicodramáticos temperados de sado-masoquismo de Günter Brus, observa-se nas representações que Kren filmou uma progressiva e irremediável complicatio da figuração: o que estamos vendo, afinal? Estes corpos que se espojam e se consomem (onipresença dos detritos alimentícios, trabalhando o orgânico sob o Arché sádico da fase oral) não mais procedem, porém, segundo a épica digestiva da boca, e sim o exploitation excretor do cu: eles não acumulam para preservar e sim desperdiçam para criar, calibrados pelo quantum demoníaco desta montagem e decupagem aceleradas: não há vislumbre nesses filmes anabólicos da substância metafísica, como na organicidade do gozo do cinema extremo; e isto porque o organismo aqui já foi ultrapassado (ou regredido) há muito em direção ao radioativo container energético, às promessas do virtual e aos rudimentos do rascunho filogenético.

Mas afinal, o que Kren nos exige ver? Dadas as condições complicadas da figuração e dispersivas da montagem, ele reivindica por parte do espectador übermensch uma inédita habilidade cognitiva, alicerçada em uma maximal atenção e uma montagem interior que, como na apercepção kantiana, recomponha os fragmentos do filme em uma síntese vidente.

Onde encontrar nesta nudez um tanto triste e suja de detritos, rastros de organismo, de que são debitárias as noções clássicas de presença, mesmo em seus itinerários desviantes? Em Mama und Papa (1964), Leda e o Cisne, Ana (1964), a narração ou descrição das aventuras de um corpo “em campo” foram solapadas pela Figura a que Deleuze se refere falando de Bacon: a impressão na película de uma impura Sensação, cuja foz espectral se encontra no corpo do espectador; um novo continuum temporal, um espaço diferencial, é certo, mas a serem construídos (ou antes: reconstituídos) por nós; o filme não nos dá nada: só subtrai e recua, problematiza e diferencia Figura, Logos. Se pensarmos que o corpo extremo da orgia pornô só pode ser pensado sob o princípio magmático de um grande organismo, monstro coalescente aos novos corpos de que se apropria contínua e onivoramente, chegaremos à conclusão de que o excesso aparente de plenitude desses happenings filmados por Kren procede segundo princípios opostos: aqui, um excesso sim, mas de dispersão; uma plenipotência sempre, mas de disjunção; uma mais-valia, sim, mas de evacuação da presença em nome da desterritorialização analítica do corte. Um paradoxo aparece aqui, e perverso justamente na medida em que utiliza princípios semelhantes (de faux-semblant de plenitude, de jouissance, de unidade também) para fins outros: em Kren, enche-se até as bordas do copo os humores do corpo extasiado, mas o telos de tudo não é o êxtase à la Siffredi, e sim o nirvana pós-coito dos estruturalistas mais atônicos: ex-nihilo.

Assistimos nestes filmes a uma perversão do exploitation pelo gênio niilista de uma desapropriação radical do sujeito e de suas propriedades espaciais, figurativas, de tempo como de cena. Qual o ponto de vista determinante para se pensar estes caleidoscópicos de carne trabalhados pela descontinuidade até o vácuo da vertigem? O intensivo do esquizo, o plurívoco do heroinômano: um Outro do Outro. Se o cinema pornô de hoje, em seu partis pris naturalista, pode ser relacionado de forma genealógica a esta preeminência da presença sobre a montagem do cinema moderno, epitomizada pelo uso do “plano sequência e locação”, o exploitation estruturalista de Kren regride a estes limbos ontogenéticos do ser mas também do cinema, quando as técnicas rudimentares de montagem ainda não tinham redundado em narração teleológica clara e descrição holística, e tudo ainda se perseguia como balbucio da luz intermitente e do silêncio; segundo a regra dialética da genealogia, tudo há de retomar-se no começo para engendrar um futuro, e estas intermitências espectrais voltaram a ser nossas na vanguarda, com estes corpos disjuntivos, “pré-orgânicos” aqui ou nos ultra-orgânicos mergulhados em nitrato amniótico de Brakhage e nos corpos “esquizos” serializados dos strobe cuts de Warhol: como no Édipo que Laplanche leu, talvez só conquistemos os primórdios enquanto tais quando chegarmos a ser tardios. Para perverter o naturalismo do corpo extremo, Kren retoma-se primevo, arquetípico, pré-figurativo: quem pode gozar com um corpo desses?

Em Setembro (filmado por Günter Brus), temos um filme mais ilustrativo deste processo no qual a releitura do corpo “extremo” por um cinema de écriture é pensada segundo este paradigma crítico mas regressivo de se recuperar um corpo “dos primórdios”: atomizado pela montagem disléxica, amorfo container de forças em colisão. Kren opõe os dois sistemas essenciais à “conservação e desenvolvimento” (Gaia ciência) do corpo humano: a digestão e a excreção. Ingere-se água, comida, como defeca-se e urina-se em closes e planos médios, índex da premência e da preeminência desses processos sobre tudo o mais. Mas há também um plano “diegético” de homem atrás de um muro na distância de uma vista geral, plano sempre balanceado na montagem pela alternância entre os sistemas acima mencionados: a ficção propriamente dita do “corpo na vista geral” nada seria sem a modulação, interior ao cosmo do filme como do corpo, destes sistemas de ingestão e excreção; ela é seu efeito fabular.

Campo, fora de campo: comer e cagar, beber e vomitar. Como pensar o corpo sem a mediação destas ações in extremis, indispensáveis gestoras de seu sistema de reprodução vital? E, segundo a analogia estabelecida em Setembro, como pensar o cinema sem este jogo entre o manifesto e o encoberto, entre aquilo que se revela na oclusa medida em que se oculta um maior horizonte significativo (imaginário, memorialístico, virtual) de tudo o que nos aparece?

O cinema de Kren mobiliza montagem, decupagem e estrutura para presentificar este corpo trabalhado exaustivamente pela noção de Figura: um perímetro de sensações, não de causalidades. Esta é sua maneira de diferir o cinema extremo, com o qual compartilha um objeto regido exclusivamente pelo valor de exposição: regredir ao pré-orgânico, onde é a intensidade mediúnica, e não a extensão mecânica (res extensa) o princípio de tudo. Mas de forma mais essencial, e para arrematar a nossa tese: o que seria do cinema extremo “de écriture” sem esta aliança, secretamente decisiva, entre que nos faz gozar e o objeto a do gozo? entre o que nos atrai “ao campo” e o que se retrai para fora do campo, e nos arrasta com ele para aquilo que faz do homem o homem que é: Logos, Nomos, Ethos, Pneuma, como Fabula e Kharis? Os orientais creditam ao nirvana o princípio de toda plenitude, aquilo que o torna pleno enquanto tal; e de que seria tecida a plenitude senão do vazio “que é possível”? Não existe Espírito sem esta reserva de Nada, nem homem sem esta oferta de virtual; lembremo-nos da petite mort pós-coito, afinal: gozar é uma arte para iniciados em dons pneumáticos.

Leia também:

- Dossiê Stan Brakhage

- O jovem Ingmar Bergman: vários prólogos de um cineasta iniciático, por Marcelo Miranda

- Stephen Dwoskin: o fantasma, o espelho, o travesti, por Luiz Soares Júnior

- Aprendendo a morrer, por Fábio Andrade

- Masculino, feminino, por Lila Foster

- Uma certa poética da perversidade, por Pablo Gonçalo

- A estética do confinamento em Chantal Akerman, por Roberta Veiga

- Estrada para a perdição, por Francis Vogner dos Reis