Jean Cocteau (1889—1963) é uma paixão que acompanha o cineasta Pedro Almodóvar há décadas. Foi somente neste ano pandêmico que o diretor espanhol tornou explícita sua relação “póstuma” de mais de 20 anos com o cineasta da vanguarda francesa. Seu mais recente filme, A Voz Humana (The Human Voice, Pedro Almodóvar, 2020), filmado durante a quarentena de COVID-19, é uma adaptação do drama homônimo escrito pelo diretor francês. O média-metragem de 30 minutos, estrelado por Tilda Swinton, estreará em breve nas salas de cinema. Pude vê-lo antecipadamente em uma sessão especial em Abril ao lado do filme O Que Arde Cura (João Rui Guerra da Mata, 2012) – também inspirado no texto de Cocteau – seguido de debate com os realizadores João Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues, no Cinema Trindade da cidade do Porto em Portugal. Este texto procura “captar” o sinal da voz Cocteau, seus ecos e suas ressonâncias nos filmes dos dois cineastas.

Datado originalmente de 1930 e encenado pela primeira vez no teatro na Comédie-Fránçaise por Berthe Bovy, em formato de monólogo, A Voz Humana é uma condensada “tragédia-comédia em um ato”- como descrevia o próprio Cocteau em prefácio (2003) à peça. Na narrativa uma jovem mulher vive a mais banal das histórias: o sofrimento do desenlace amoroso. Em casa, com as malas do seu ex-amante prontas, ela aguarda ansiosamente ao lado do telefone pela derradeira ligação, aquela que consolidará o corte final. Apesar de ser um solilóquio, há um importante coadjuvante inanimado que contracena com a atriz: o telefone. Suas interferências e ruídos pautam o arco dramático, criando momentos de pausa e respiros que permitem que a atriz module o tom e dê novas camadas emocionais para o texto, criando um “outro” imaginário a partir do silêncio. Em cada uma das quedas de conexão (literal e metaforicamente) com seu amante, a personagem oscila entre desespero, calma, raiva, prostração, desamparo e lucidez.

O drama recebeu centenas de releituras e adaptações, tanto no teatro, como na rádio, mas especialmente, no cinema – como é o caso do clássico neo-realista O Amor (L’Amore, Roberto Rossellini, 1948). Mas talvez nenhum outro cineasta tenha se dedicado a desdobrar o texto com tanto afinco quanto Almodóvar. A Voz Humana, é sem dúvida, um fantasma que assombra sua filmografia, um espectro que reverbera em diversas obras do espanhol. Desde suas primeiras produções podemos encontrar citações diretas e indiretas, em detalhes nos cenários, na minuciosa direção de arte (cujo rigor se tornou uma das marcas registradas do diretor) ou mesmo na construção da mise-en-scène. Dentre algumas podemos citar: A Lei do Desejo (La ley del deseo, Pedro Almodóvar, 1987) e Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro Almodóvar, 1988).

Em A Lei do Desejo a citação é bastante óbvia. Pablo (Eusebio Poncela), o protagonista, é um diretor de cinema de sucesso que está justamente adaptando A Voz Humana para o teatro. Na melhor das sínteses, em uma cena vemos uma pequena pilha de cocaína em cima do livro de Cocteau na mesa – o drama agora recebe uma releitura “anabolizada”, colocando o texto do início do século no ethos da agitada vida noturna e cena LGBTQ+ de Madrid dos anos 1980. No cenário também vemos cartazes de filmes de Cocteau, bem como uma iconografia (homens-ciganos, marinheiros, cavalos, diabretes) de desenhos que parecem retirados diretamente de seu livro póstumo Le Livre Blanc – o diário secreto de memórias sexuais de Cocteau com jovens homens. E será esta, não coincidentemente, a narrativa que veremos desfiar na tela: a trágica história de amor entre o diretor e o jovem Antonio (Antonio Banderas), que se apaixona por Pablo de forma obsessiva e doentia.

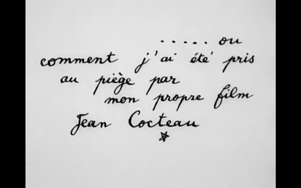

Cocteau aparece tanto de maneira direta quanto de forma indireta e mais sutil. A Lei do Desejo se inicia em um quarto, no qual um ator recebe ordens de uma voz onipresente. Não sabemos se a voz é de Deus, de sua consciência, ou de uma terceira personagem que narra a cena em voz over. Logo descobrimos que se trata de um diretor, que está no extracampo, comandando as ações de dentro de uma obscura cabine de som, como uma espécie de voyeur. A cena erótica é uma clara ode à mise-en-scène de Cocteau. O ator, sua fisionomia, seus gestos e, em especial, o momento em que beija o próprio reflexo no espelho – como no mito de Narciso – lembram imediatamente o clássico Sangue de um Poeta (Le Sang d’un Poète, Jean Cocteau, 1930). Em uma quádrupla projeção Almodóvar joga com a sua personagem autobiográfica. O diretor do filme-dentro-do-filme brinca de ser um outro diretor, incorporando agora um terceiro. Como na citação de Cocteau, ele “se torna presa do próprio filme.”

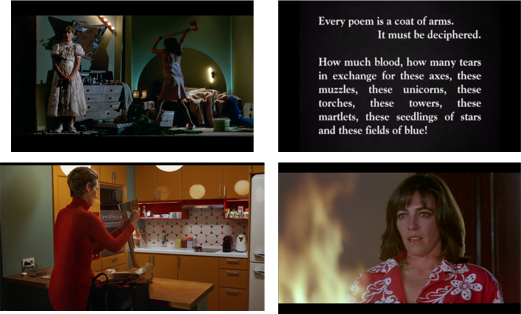

Essa é uma outra característica marcante nos filmes de Almodóvar. O espanhol parece ter um prazer em levar o espectador por labirintos metalinguísticos, caminhando pelos meandros da linguagem cinematográfica e de sua própria história pessoal. De filme em filme conseguimos traçar uma constelação de referências visuais que vão se conectando. É como se cada filme contivesse outros filmes passados e futuros, como pequenas maquetes que se interpenetram umas dentro das outras. São projetos especulares, que refletem dentro de si uma miríade de reflexos. Por exemplo: o machado que aparecerá nas mãos de Tilda Swinton em 2021 já estava presente trinta anos antes nas mãos de Carmen Maura. Curiosamente o objeto também é citado no poema que abre o filme de Cocteau O Sangue de um Poeta. A casa em chamas no surto piromaníaco de Swinton já queimava no célebre ‘Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, na icônica cena em que Pepa, em um surto de raiva, queima o colchão de seu quarto e admira as chamas que criou.

Também em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos Almodóvar retorna ao argumento de Cocteau: a história toda gira em torno do telefone vermelho. Novamente o famigerado objeto é personagem que pauta a narrativa, essa que agora se vê multiplicada por três desenlaces amorosos simultâneos e por uma profusão de novas tecnologias (o fax, a secretaria eletrônica, a fita cassete, a cabine de som, o projetor, os headphones, os microfones etc.) – como se Almodóvar quisesse testar até onde seria possível potencializar a ideia original até seus estertores. Esse filme também elenca curiosamente a Voz como uma de suas personagens principais. A protagonista é uma dubladora que vê seu amante (outro dublador) abandoná-la. Na clássica práxis dos términos covardes, uma das partes deixa a relação “apodrecer” ou simplesmente desaparece sem dar demais explicações (hoje, em tempos de aplicativos de celular, trata-se do famoso ghosting).

Este caráter de desmontagem flusseriana da caixa preta, bem como o fascínio piromaníaco, estão presentes também na adaptação portuguesa de O Que Arde Cura (João Rui Guerra da Mata, 2012), filme de estreia como diretor solo. João Rui Guerra da Mata- que possui uma carreira profícua como Diretor de Arte – também dedica uma atenção especial ao cenário e aos objetos de cena. Em cima de uma mesa vemos diversos livros de arte: um sobre o pintor Francis Bacon, outro sobre o Popismo de Andy Warhol e é claro, na cômoda de cabeceira, a edição francesa de La Voix Humaine. Os livros dão o tom visceral e irônico da narrativa que se dobra sobre si mesma. Nesse curta, agora interpretado por um ator masculino (seu parceiro de trabalho e vida, o também diretor João Pedro Rodrigues, para quem o filme é dedicado), não somente o telefone mas o televisor são elementos centrais para a trama.

Enquanto conversa ao telefone com o/a ex-amante sobre o término da relação (não sabemos se do outro lado é uma mulher ou homem), o homem joga Pacman, ouve a vitrola e liga a televisão. Na tela vemos o jornal com as terríveis, mas também belas, imagens do incêndio do Chiado de 25 de Agosto de 1988 em Lisboa – captadas na época em 16mm e descobertas nos arquivos dos jornais pelo diretor. O fogo destruiu uma área equivalente a quase oito estádios de futebol e tomou cerca de dois meses de trabalhos dos bombeiros. Aos poucos a tragédia nacional vai se amalgamando à história individual do casal que se separa. O quarto vai se tornando uma caixa de reverberação do trauma coletivo mal elaborado – temas como a ditadura de Portugal (a PIDE, a polícia secreta de Salazar, é citada a certa altura) e o “complexo de vira-lata” de um dos países mais pobre do continente europeu (antes da sua adesão à União Europeia) surgem no diálogo entre os ex-amantes. Uma série de projeções dos escombros, do fogo e do exterior vão tomando conta das paredes (feitas com o auxílio de projetores e chroma key dentro de um estúdio da escola na qual Guerra da Mata dava aulas na época). A sensação é que aos poucos vamos caindo para dentro do aparelho televisivo em um movimento de força centrípeta que investiga especulativamente o próprio dispositivo que dá origem ao cinema: a câmera obscura. O quarto vai se autodestruindo e se corroendo junto com a relação, do qual restarão apenas lembranças difusas em ruínas.

Ao contrário da proposta portuguesa, Almodóvar aposta na força centrífuga, nos jogando não para dentro, mas sim para fora do dispositivo cinematográfico. No lugar do telefone temos os headphones wireless da apple que dão uma liberdade maior para que a atriz alce voo para fora das amarras do quadro. Almodóvar vai lentamente revelando seus artifícios, mostra as engrenagens do cinema em ação (bem como todo o ostensivo merchandising que o financia) e caminha para a desconstrução do maquinário da mimesis. Vemos o cenário, as paredes falsas, o set de filmagem, no melhor estilo brechtiano em uma versão caliente latina. Assim Tilda Swinton vai se convertendo em um manequim-ciborgue de Donna Haraway (2009) cada vez mais fiel ao texto original de Cocteau, que diz: “Eu não sei o que estou fazendo, eu me levanto, me visto, saio e volto para casa. Eu sou como um robô”. Swinton se assemelha a um objeto de cena, ao mobiliário do quarto, aos bonecos de Kasimir Malevich ou de De Chirico que aparecem ao fundo no cenário, compartilhando inclusive a mesma paleta de cores. Como forma plástica, caminha rumo à concretização da Über-Marionetten do Teatro de Marionetes (2011) de Henrich Von Kleist e da crítica ao teatro burguês de Gordon Craig, que afirmava que para salvar o teatro os atores (e seus egos) deviam “todos morrer de peste”. Swinton é com efeito uma boneca pós-gênero “em parafuso”, uma autômata à beira de um ataque de nervos. Ao fim é a própria ficção e o gênero do melodrama que são colocados em chamas.

Quase 100 anos após sua estreia, o texto escrito por Cocteau continua atual. A força do texto deve-se em grande parte pelo compromisso de uma avant-garde modernista que marca a sua geração. Imantado pelo discurso de especificidade que contaminou os manifestos da época, Cocteau se propôs a reduzir sua obra aos mínimos elementos estruturais do teatro: um cenário, uma atriz, um dia, uma ação: “Puro teatro”, nas suas palavras. Devido à sua contenção de meios e poucas rubricas, o texto de Cocteau concede uma liberdade radical ao metteur en scène, que pode decidir qual o tom do texto de acordo com o seu “gênio”. Para efeito de comparação, basta colocarmos a lacrimosa interpretação da versão neorrealista de Anna Magnani, ao lado da elegante, cool e queer Tilda Swinton. O mesmo texto produz dois universos completamente distintos. Além disso, tanto a versão espanhola quanto a portuguesa modernizam a personagem feminina repleta de pathos do drama original. João Rui Guerra subverte o gênero do protagonista mostrando que homens também são abandonados e sofrem com os dramas do desenlace amoroso. Enquanto Almodóvar transforma a mulher, antes submissa, passiva e prostrada diante da rejeição, em uma diva raivosa, vingativa, inteligente e perspicaz, enfim, dona do desfecho da própria história.

Friedrich Kittler, em seu livro A verdade do Mundo Técnico (2017) afirma que Heidegger já havia preconizado que o telefone revolucionaria a nossa dimensão existencial e metafísica. Na modernidade, os meios técnicos substituíram os meios psicofísicos. Na sua ponta final ou na sua destruição, a Ontologia (o estudo do Ser) se converteu em uma Ontologia das distâncias, de transmissões e essencialmente da mídia. Atualizando o argumento de Heidegger o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han em seu livro A Expulsão do Outro (2018) hoje afirma que a voz tem perdido sua presença devido ao “ruído digital do idêntico”. No mundo das redes sociais onde tudo se desmaterializa e é controlado, e cada vez mais perdemos a dimensão e os signos do corpo. Perdemos – nas palavras de Barthes – “a rugosidade” ou o “grão” da voz do outro. Assim nos afastamos da dimensão voluptuosa e erótica da vida.

Os filmes de Almodóvar e João Rui Guerra da Mata são ambos filmes-dispositivo que comentam sobre o funcionamento do cinema enquanto máquina de produção de desejos, mas são também atentos à ubiquidade da tecnologia que enreda nosso cotidiano, cada dia mais presente, em especial durante a quarentena de Covid-19. Ambos buscam, na contramão da frieza maquinal, poetizar e erotizar os aparelhos que têm tornado pálido o fio que costura os tecidos de nossas existências. Talvez precisemos, como Pepa (Carmen Maura), nos livrarmos do maldito telefone – essa ‘arma assustadora” segundo Cocteau -, quebrando a quarta parede que nos confina como espectadores passivos diante de nossa própria vida.

Leia também: