Letras entre a página e a tela: os “Short Movies” de Gonçalo Tavares

setembro 27, 2013 em Em Vista, Pablo Gonçalo

por Pablo Gonçalo

1.

“Um homem é espancado por quatro homens.

Mais tarde, como se o baile tivesse mudado de canção e os bailarinos tivessem mudado de pares, um daqueles quatro homens é espancado por outro grupo. Impossível saber quantos.

Assistimos ainda a mais dois espancamentos.

Mais tarde, ainda, reconhecemos um rosto, sabemos bem que já o vimos – mas não sabemos localizá-lo: aquele homem foi espancado ou espancou?

De qualquer maneira, simpatizamos com aquele rosto”.

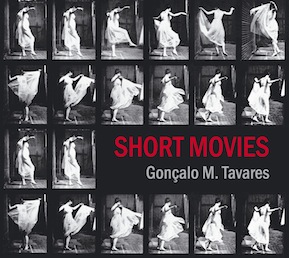

O trecho acima chama-se “O rosto” e é apenas uma das diversas histórias curtíssimas narradas pelo escritor português Gonçalo Tavares no seu livro Short Movies, lançado em 2011. Lida, assim, de forma separada e fora de contexto, essa narrativa parece um tanto comum. Apenas mais uma prosa curta, já apropriada pela literatura moderna e feita com maestria desde os poemas em prosa de Baudelaire, as fábulas entrópicas de Kafka ou ainda a prosa ultra-concisa de Robert Walser. Contudo, os pequenos experimentos de Gonçalo Tavares instalam um olhar preciso e peculiar e o trecho destacado nos dá somente uma pista do modo com a imagem é composta ao longo do livro. Mais do que ver, escritor e leitor assistem a um espancamento e esse ato remete a um minucioso distanciamento. É claro que a escolha pelo verbo assistir não ocorre fortuitamente. Não apenas a uma cena, assiste-se a uma imagem que eclode nos intervalos das letras. E ao final do instante (fílmico), o rosto destacado acaba propiciando uma empatia, uma comoção, uma estranha e inesperada afecção. De forma cirúrgica, Gonçalo Tavares interpela o leitor como se fosse um espectador. Por isso, instala clichês, pontos de virada, ainda que minúsculos, pequenas surpresas e revelações que, tradicionalmente, são mais comuns nas telas dos que nas páginas. Estamos diante de um livro que (não) quer ser filme, mas que também (não) se dá por satisfeito apenas com uma imagem literária. Sutilmente, e pervertendo fronteiras, instala-se o ato da leitura (ou da experiência cinematográfica?), nos seus gestos de fabulações, entre letras, cenas e quadros, numa dramaturgia literária eivada por um forte hábito cinéfilo.

Não por acaso, Gonçalo Tavares insere a câmera como uma instância fortemente presente nos seus pequenos escritos. Como se a imagem estivesse em processo, em fabricação e não fosse restrita e alusiva a uma moldura ou a uma tela. Na história “O Sapato” essa câmera ganha uma vida própria, uma emoção descontrolada. Trata-se dos minutos em que “uma mulher está a confessar-se. Já está no momento em que o padre a perdoou e ela reza vários pais-nossos”. Porém, a mulher está vestida apenas com um sapato e… descalça no outro pé. “Onde está esse sapato?”, pergunta-se o narrador. “Vamos agora à procura, como se a câmera de filmar fosse bem-comportada, como se fosse elegante e delicada, uma espécie de escuteiro que quer fazer uma boa ação”. E, assim, sugestivamente, Gonçalo Tavares conota uma certa psicologia à câmera, que conduz o olhar, que compartilha emoções. Se há um estilo comum entre as histórias de Short Movies, ele é traçado pela fabulação cara ao plano cinematográfico. E ao escolher com precisão a localização e a condução da câmera, compõe-se uma mise en scéne virtual, pois implícita, e coloca-se o leitor-espectador entre um roteiro e um conto; entre um livro não literário ou um filme que ainda não aconteceu.

2.

A empreitada de Gonçalo Tavares é reveladora de outros agenciamentos e diálogos entre o cinema e a literatura. Se digo outros é porque atravessa-se ali um terreno mais pantanoso e bem distinto do já conhecido, difundido e apropriado debate sobre as adaptações literárias para as telas. Indiretamente, Short Movies nos leva a escritores que não precisam escrever apenas com palavras e estão convictos que os instrumentos do seu ofício não estão restritos à caneta, à máquina de datilografar ou aos softwares de texto. Ao escrever entre a literatura e o cinema, Gonçalo Tavares flerta com imagens técnicas, quebra o tabu iconoclasta da tradição de escrita judaico-cristã, e forja uma linguagem entre linguagens, uma escrita suja, “menor”, pouco nobre, ou apenas uma linguagem entre mídias. Remete-se, assim, a uma prática de escrita limítrofe, onde, em última instância, tanto literatura e cinema passam a ser concebidos como gestos de mediação de linguagens. Há um interessante trajeto genealógico desses flertes de escritores com mídias – uma trilha ainda a ser traçada com mais detalhamento e que exige uma onda de novas pesquisas.

Na narrativa da própria história literária seríamos conduzidos, primeiramente, a romances canônicos do modernismo, como Ulisses, de Joyce, ou aos sete volumes de Em Busca do Tempo Perdido, no qual a mudança nas técnicas de olhar, oriundas do “efeito de realidade” da fotografia e do cinema, reverberam, de forma diversa, na prosa dos autores que viveram a passagem do século XIX para o XX. Essas experimentações ecoam desde o período do cinema silencioso. Curiosamente, o fascínio desses escritores ocorreu mais no campo da cinefilia e da crítica do que propriamente na realização e na interação direta, estética e artística com a linguagem cinematográfica. Talvez houvesse um receio de quebrar um tabu iconoclasta da escrita ou de perder a pureza do pensamento quando na lida direta com a imagem – pudor esse totalmente desdenhado pelas vanguardas da década de vinte, quando artistas, tão distintos entre si, como Duchamp, Dali ou Man Ray foram seduzidos pelo regozijo da magia que emana da película.

Seria preciso chegar até a década de cinquenta, quando as ruínas da segunda guerra ainda assentavam-se, para escritores como Jean Cocteau e Samuel Beckett tatearem seus primeiros frémitos com a câmera cinematográfica. Seja no seu Film, seja nas suas peças para rádios ou nos seus experimentos visuais, Samuel Beckett teceu, pioneiramente, essas passagens entre o escritor e as novas mídias percebendo, de forma aguda, tanto o esgotamento do projeto mimético na literatura quanto as riqueza e as restrições das possibilidades das novas mídias. Pouco a pouco, Beckett e Cocteau acabaram inserindo suas escritas entre linguagens, entre tradições distintas e perceberam que o local do escritor talvez seja este de tencionar e (não) transpor fronteiras.

Essa breve, possível e ainda aberta história teria em Alain Robbe-Grillet um dos seus pontos culminantes. Ao lançar o debate sobre o Nouveau Roman, Robbe-Grillet buscava desobstruir os vícios de uma narrativa naturalista ou um onirismo metafísico, ainda presente na Europa dos anos cinequenta, para reavivar uma prosa diretamente vinculada ao cotidiano. As inquietações de Robbe-Grillet acabam por conduzi-lo tanto aos seus experimentos cinematográficos quanto à colaborações como roteirista nos filmes de Alain Resnais, como O Ano Passado em Marienbad (1961). Tal experiência remete a uma interessante bifurcação. De um lado, percebe-se que nos anos cinquenta há uma seara de outros escritores que passam a escrever com a câmera e surgem filmes experimentais como os feitos por Pier Paolo Pasolini, na Itália, cuja carreira começa como poeta, Peter Weiss, na Suécia, Georges Peréc na França, pelos escritores do geração beat nos Estados Unidos, até chegarmos aos filmes de Peter Handke, na Alemanha, anteriores à sua contribuição com Wim Wenders. Esses e outros artesões das letras e das imagens tornam-se mais comuns no mundo todo dos anos cinquenta em diante. São escritores de óculos escuros, que tecem suas obras entre a mesa de escrever e a moviola. E dali o próprio ato de dissidência intelectual passa pelo cinema, como ensaia a obra cinematográfica de Guy Debord, que, seja contra ou a favor do cinema, reconhece a centralidade dessa arte para os valores da sua época. O que está em jogo são obras e dobras que, tal como nas dobraduras de um origami, foram (e são) tecidas entre livros, filmes e novas, sempre novas mídias.

O Ano Passado em Marienbad (1961), Alain Resnais

A segunda maneira de perceber esse diálogo histórico entre o cinema e a literatura seria pelo papel dos roteiristas na consolidação da indústria cinematográfica. Trata-se, por assim dizer, de uma história tangencial, uma tanto à margem, pois, ao contrário do que ocorre na teledramaturgia (e no teatro), a noção de autoria no cinema apenas ocasionalmente migra para o roteirista, que tende a permanecer à sombra do estrelado do elenco, dos diretores ou mesmo produtores. Foi preciso um ensaio (copiado) de Pauline Kael para que a aura mítica em torno de Cidadão Kane (1941) não recaísse apenas em Orson Welles, mas que também recolocasse em cena o roteirista Herman Mankiewicz (totalmente relegado pela antologia canônica da Cahiers du Cinema), que trabalhou anos para a Paramount, como um artista que estabeleceu trânsitos e intermediações entre diversas das mais conhecidas comédias dos anos trinta, trânsitos esses que, direta ou indiretamente, reverberam em Cidadão Kane. Não faltariam exemplos de outros roteiristas, fora ou dentro de Hollywood, que tinham tanto talento quanto Mankiewicz. Obras como as de Carl Mayer, na Alemanha dos anos vinte, de Tonino Guerra, na Itália, de Jean-Claude Carriere ou de Charlie Kaufman, são, hoje, de reconhecida influência na configuração dos estilos, respectivamente, do Expressionismo, das rupturas com o Neo-realismo italiano, do cinema francês dos anos setenta e de certas tendências de roteiro na Hollywood dos anos noventa. Assim como os dramaturgos, os roteiristas traçam ou podem traçar vigorosas obras, paralelas às filmagens ou às encenações dos seus escritos. Como realização coletiva, as obras cinematográficas revelam um amálgama de escritas sobrepostas e justapostas, escritas que conectam, dispersam e reinventam tradições literárias, dramatúrgicas e visuais. Sim, a caneta não está restrita à câmera, como queriam os jovens críticos da Nouvelle Vague, e escreve-se, quando junto com a câmera, a muitas mãos. Nem a mise en scène nem o diretor seriam as únicas instâncias que escrevem um filme. Trata-se, hoje, de revisar criticamente esse mito fundador da história do cinema e perceber o diálogo entre linguagens praticado pelos roteiristas escritores (ou escritores roteiristas) como apenas uma dessas possibildiades que, em última instância, busca desvelar uma genealogia das coletividades cinematográficas.

Cidadão Kane (1941), Orson Welles

3.

“Um homem com uma boina cinzenta e óculos inspecciona as cordas de um violino. Tem o violino a cerca de três centímetros das lentes dos seus óculos e inspecciona longamente as cordas e o estado geral do violino. Este homem é pai, e há uma semana morreu-lhe a filha. De qualquer maneira, passou uma semana, e ele está na feira de objectos antigos e quer escolher um violino e não quer ser enganado. Por isso é que está assim tão concentrado, com o violino a três centímetros dos seus óculos” (Concentração, Gonçalo Tavares).

Paralelamente, a escrita de Gonçalo Tavares abarca algo que, em tese, também escaparia a um filme, um roteiro, ou uma experiência audiovisual. O trecho acima é um desses exemplos. Com uma simples frase narrativa: “este homem é pai, e há uma semana morreu-lhe a filha”, temos uma apresentação dramática sumária que certamente escaparia às artes do espaço e do tempo, como o cinema, onde a cronotopia diegética exige um encadeamento cronológico que mesmo a concentração do plano na mis-en-scéne não conseguiria abarcar. No entanto, ao invés de ressaltar as diferenças, as letras e as imagens de Gonçalo Tavares aproveitam o melhor da ansiedade do espectador para construir uma e somente uma frase, por assim dizer, literária. Trata-se de um gesto de concisão (no sentido de Dichtung) que busca menos separar do que diluir os limites das linguagens, e que aposta, pela mistura, numa sinergia inusitada, numa combustão química que ocorre justamente no instante da passagem, entre a escrita e a imagem.

Entre curvas sinuosas, Gonçalo Tavares nos conduz ao campo da Paragone, prática e reflexão renascentista que visava tencionar ao paroxismo as fronteiras e diferenças entre a palavra e a imagem. No entanto, ao invés de estabelecer o desafio, a comparação e a disputa, o escritor português parece sugerir a colaboração, a oscilação e a imprecisão dessas próprias fronteiras. Dessa forma, chega-se a um novo local, a novos terrenos, e cada conto seu, nesse livro, torna-se um experimento, um lampejo verbal e visual distinto. Em alguma medida, essa tentativa de conciliar opostos estava presente na teorização e prática poética concretista dos irmãos Campos e da sua geração no seu afã de construir uma poética “verbovocovisual”. E, mais uma vez, volta-se aos anos cinquenta quando as molduras do quadro não são mais suficientes e busca-se consolidar escrita e imagem que migram para, e entre, outros e novos espaços.

É nessa toada que cruzamos com as relações entre a escrita e a montagem. Eisenstein, Vertov e Walter Benjamin são os primeiros a perceber que a edição seria uma forma de escritura visual, de colagens e sobreposição, de assemblage de objetos, de formas de significação (individual e coletiva) dos sujeitos imersos numa contemporaneidade industrial. Nesse sentido, o cinema apenas anteciparia algo que inocula nosso cotidiano: já que reivindicamos, de forma crescente, imagens impregnadas nos nossos discursos escritos. O receio, contudo, recai no campo contrário, numa sobrevalorização da significação de superfície, caro à imagem, e num declínio do raciocínio linear, que, como enfatiza Vílem Flusser, seria por excelência característico do pensamento racional e teórico (cuja essência, diz ele, é iconoclasta). De forma mais sutil, Gonçalo Tavares parece nos propor menos essas oscilações ou mesmo junções forçadas, e busca inserir instantes de passagens, de transições – e essa sublimação de territórios seria um gesto de magia e sinestesia.

Ainda nessa genealogia da escrita no cinema, seríamos seduzidos a tangenciar dois contextos históricos distintos. O primeiro está circunscrito ao cinema moderno, em que temos menos uma geração de cineastas profissionais, do que um momento em que artistas e intelectuais de geografias diversas buscavam a câmera como uma forma de intervenção política e sensível. Se podemos delinear um projeto do cinema moderno, sua natureza é literária, na forma e no sentido que o romance tinha no século XIX de retratar, denunciar e alterar o mundo, a realidade social e o momento histórico. Não é por acaso que essa geração, extremamente internacionalizada e interconectada, escrevia crítica, romances, panfletos, manifestos, revistas – e frequentava festivais. Trata-se da invenção de uma febre cinéfila que, ao descobrir a cinemateca e ir do museu às ruas, estabelecia rimas com as suas leituras, colecionava frases, e via na montagem a própria essência da linguagem cinematográfica. Nesse recorte, toda a obra de Godard – como um paradigma dessa geração – parece transitar nessa tensão dos letreiros que saltam pela tela, pela imagem preta que interrompe o lampejo da imagem, para buscar no corte, entre imagem e palavra, o instante onde o cinema torna-se cinematógrafo.

Histoire(s) du Cinéma (1988-1998), Jean-Luc Godard

O corpo é o outro pólo possível onde pode-se acompanhar uma mudança nos padrões de escrita, num sentido amplo, nessas saudáveis contaminações entre o cinema e as artes. Num video como Marca Registrada (1975), de Letícia Parente, acompanha-se a artista escrevendo e inscrevendo no seu pé a frase “Made in Brazil”, numa relação irônica e de sacrifício com o próprio corpo, em letras impressas na pele, que já não é página e se antepõe à lente e à tela. Num contexto em que a escrita liberta-se dos grilhões das folhas, resta o corpo e apenas o corpo, que tanto banaliza-se como mídia como reinventa-se como último refúgio de resistência. A obra da performer Marina Abramovic é a mais difundida nesse campo, mas em filmes como O Livro de Cabeceira (1996), de Peter Greenway, temos justamente essa preocupação em perceber o mundo como uma escrita ideogramática, que ocorre no corpo, entre corpos, que regula-os, que infunde sentimentos, gozos, receios. Num cenário em que as próprias mídias tornam-se voláteis e imateriais, o corpo revela-se como o último suporte, seja de escrita, imagem ou simplesmente de autonomia.

Marca Registrada (1975), Letícia Parente

4.

“Um homem pousa um pé na neve. Mas nunca viu neve, por isso mantém o outro pé, o pé direito, dentro do automóvel. O carro ainda em funcionamento, preparado para arrancar. O motor funciona e com esta coisa, sim, com o motor, ele entende-se. O homem tem medo porque nunca viu neve, pois há tantas imagens, há mesmo quem as venda, quem as ofereça, quem as mostre sem ninguém pedir. Mas alguém lhe terá feito essa partida: a de nunca lhe mostrar neve.

E agora, ali está ela, a neve, à sua frente, atrás de si, ao lado. E por isso ele parou o carro. Quer perceber o que é aquilo que é branco e amedronta a velocidade com que ele avançava no seu carro velho. Estava perdido, mas agora está com medo, o que é bem pior. Ou talvez não. O certo é que o homem tem ainda o seu pé esquerdo na neve, mas quem o visse agora poderia pensar que estava ali um bailarino. Porque ele nem sequer pousa o pé por completo. Tem tanto medo – põe apenas a pontinha do pé; como se mesmo com o sapato a neve queimasse. Mas o homem realmente ou é louco ou não percebe nada porque agora, vejam bem, um movimento do seu próprio pé esquerdo sobre a matéria neve assusta-o e ele rapidamente põe o pé para dentro do carro porque tem medo de que aquilo que é branco lhe leva a perna; como se estivesse no meio de um pesadelo qualquer ou no hospício: começa a fugir. O homem fecha a porta do carro com força e arranca agora já sem qualquer precaução, a grande velocidade, pois está com medo da neve, veja-se bem, que disparate – medo da neve que é tão branca e boa e bela – e, como está com medo, acelera, esse mesmo homem que agora mesmo, vejam, com medo do que é belo e bom e branco, vejam, está a cair, sim, derrapou, o seu forte carro velho em que tanto confiava derrapou, e a queda é violenta e alta, e ali vai ele. Adeus, homem tonto” (O homem que nunca viu neve, Gonçalo Tavares).

O medo do escritor (ou do cineasta) é o medo do branco: de uma página crua feita só de luz. O branco tonteia, incomoda, cria vertigens – e onde há neve, há névoa, uma morada de imprecisões, de perigos, desequilíbrios. Se as retinas do leitor por agora não desenham letras numa folha, que nos escapa, tampouco enxerga-se numa tela, pois esta que nos intercala nada projeta, desmancha-se, numa cadência singular, tal como no livro de areia evocado por Borges. Esta tela mostra, ilustra, comenta e até interage com as mãos, que lêem, mas ela não gera imagens. E pelo branco, pelas suas impurezas, coliga-se a atrofia da escrita com a entropia da fábula. É hora de saborear esse mistério. Escreve-se, sim, persistentemente, pouco importa o suporte. Houveram palavras inscritas em pedras (a marteladas), em papiros, em papéis, juntaram-se páginas impressas, tipografias, teimosias livrescas, compilações – e, aos poucos, uma volátil halografia jogará ao vento as letras e suas figuras de linguagem. Inflamáveis, essas palavras embrenhar-se-ão entre chamas, derreterão, riscarão acrobacias, contorcidas, entre a dor e a delícia da queima. E quando sobrarem apenas suas cinzas, ainda sopraremo-las, reavivando as sílabas possíveis diante do silêncio definitivo das nossas línguas. Creia: esta fagulha, esta brisa, será uma imagem.

+ CINÉTICA