Anna, de Alberto Grifi e Massimo Sarchielli (Itália, 1975)

setembro 1, 2016 em Coberturas dos festivais, Em Campo, Victor Guimarães

Non, ou a vã glória de filmar

por Victor Guimarães

“Terrível palavra é um non. Não tem direito, nem avesso; por qualquer lado que a tomeis, sempre soa e diz o mesmo. (…) Por qualquer parte que o tomeis, sempre é serpente, sempre morde, sempre fere, sempre leva o veneno consigo.

Mata a esperança, que é o último remédio que deixou a natureza a todos os males.

Não há corretivo que o modere, nem arte que o abrande, nem lisonja que o adoce.

Por mais que confeiteis um não, sempre amarga; por mais que o enfeiteis,

sempre é feio; por mais que o doureis, sempre é de ferro.

Em nenhuma solfa o podeis pôr que não seja

malsoante, áspero e duro.”

Antônio Vieira, Sermão da Terceira Quarta-feira da Quaresma,

pregado na Capela Real, no ano de 1670

“O rosto constrói o muro do qual o significante necessita para ricochetear,

constitui o muro do significante, o quadro ou a tela.

O rosto escava o buraco de que a subjetivação necessita

para atravessar, constitui o buraco negro da subjetividade

como consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho.”

Deleuze e Guattari, Ano Zero – Rostidade

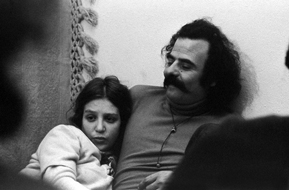

Piazza Navona, Roma, um dia qualquer do começo de 1972. O ator Massimo Sarchielli conhece ao acaso Anna, uma garota de 16 anos, grávida de oito meses, que sobrevive na rua em condições precárias, sob efeito de drogas e cercada de opressão por todos os lados. Após esse encontro furtivo, convida-a para viver com ele em sua casa, e convida também o cineasta Alberto Grifi (à época, um realizador proeminente do underground italiano que esboçava as primeiras experiências com uma câmera de vídeo) para, juntos, fazerem um filme com ela. No curto período entre o primeiro contato e o parto, a câmera de Grifi registra obsessivamente o cotidiano da garota em companhia de Massimo, em encenações e reencenações que compõem um retrato de Anna e uma narrativa processual desse encontro. Paralelamente, os cineastas retornam com frequência à praça, onde encontram uma miríade de personagens que habitam a margem da sociedade italiana: vagabundos, capelloni, imigrantes, feministas. A experiência resulta em cerca de onze horas de imagens-movimento, gravadas pioneiramente em vídeo e depois convertidas para um negativo 16mm com a ajuda do vidigrafo, uma máquina inventada por Grifi.

Uma vez montados, os 225 minutos de Anna compõem o retrato de uma experiência sem precedentes – capaz de transformar algumas semanas em nada menos que um épico – e têm a potência de um verdadeiro terremoto na história do cinema documentário. São um tanto obscuras as razões pelas quais o filme foi considerado perdido durante três décadas (o que vemos hoje é uma restauração em DCP realizada recentemente pela Cineteca di Bologna e há indícios de que o filme tenha saído de circulação por potenciais complicações legais por conta da minoridade da protagonista), mas uma coisa é certa: Anna não é um filme destinado a ocupar qualquer lugar estável na história das formas. Anna é um tremor selvagem, uma força descomunal capaz de abalar nossas frágeis certezas sobre o que significa o ato de filmar alguém.

A Paixão de Anna

Anna orbita em torno da protagonista homônima como um planeta ao redor de uma estrela. A garota é o centro de gravidade que atrai todas as forças, todos os olhares, todos os desejos. A câmera persegue incansavelmente seu rosto (“com uma persistência dilatada, warholiana”, como escreveu Rachel Kushner na ArtForum), mas só pode atestar sua impenetrabilidade. O rosto é de uma beleza magnética como a de Maria Falconetti (e não serão poucas as conexões com A Paixão de Joana D’Arc de Dreyer), mas as energias que se movem por debaixo da testa dura dessa sarda teimosa serão para sempre insondáveis. Andrea Picard define a protagonista, em seu texto na Cinema Scope: “Anna é assombrosamente inescrutável, parte enfant sauvage, parte Ofélia pré-rafaelita. Nos momentos ela parece uma criança assustada precisando de um ursinho de pelúcia, mas sua profunda melancolia é aquela da Vênus de Botticelli, com uma vagueza flexível, erotizada e consciente”.

Logo no início, os habitantes da praça tentam defini-la: órfã, drogadita, inconsequente, coitada, stronza, puta. O rosto é ao mesmo tempo um buraco negro – território abismal e imperscrutável – e um muro branco, prestes a receber toda a sorte de inscrições, acepções, significados. “Eu deveria esmagar a cabeça dela”, diz o canalha do namorado. Anna não será nunca um filme de meias palavras nem de meios gestos. Sua energia é a do desespero, como aquele que acomete a todos os que se insurgem contra uma sociedade em que “de cada dez pessoas, oito são policiais ou espiões”, mas não conseguem sair do lugar.

Jovem demais para ser acolhida por uma instituição do governo, vulnerável demais para permanecer na rua, proletária de menos para o assistencialismo do Partido Comunista, Anna não cabe em lugar nenhum e por isso vagueia, flutua: “me sinto em outro mundo”, “me sinto no ar”, diz ela. O nascimento do vídeo na Itália não poderia ter um marco mais emblemático: de um lado, o tempo do vídeo se molda à duração do cotidiano e permite que o desespero tome a forma da obsessão por filmar tudo, o tempo inteiro, em quaisquer condições de iluminação; de outro, o registro numérico das frequências elétricas se encarna na apreensão fugaz de uma matéria efêmera – a figuração vacila, os contornos se desfazem, linhas selvagens cortam o quadro, fantasmas se desprendem dos corpos na tela. A forma é tão transitiva quanto a protagonista, e as múltiplas transformações pelas quais a matéria fílmica passou ao longo do tempo (do vídeo para a película, desta para o digital) deixam sua marca indelével na textura das imagens e só amplificam o aspecto irremediavelmente fugidio do filme.

O rosto e a praça pública

A montagem se constrói na interseção constante entre a casa e a rua, entre o rosto e a praça pública. A convivência entre Anna e Massimo em sua casa (e com os amigos que vêm visitar) ocupa boa parte do filme, mas a todo o tempo a câmera retorna à praça: em debates inflamados, que reúnem os mais incríveis personagens ao redor de uma mesa de café – o advogado burguês, o cubano poliglota, o yankee aborrecido, as ativistas revolucionárias, os lúmpen revoltados, as hippies cansadas –, Anna compõe não apenas um portrait multifacetado de uma mulher sem igual, mas o testemunho de uma geração e a radiografia de um país. Nas palavras de Rachel Kushner, “Anna contém em seu interior, como se trancados a chave, aparentemente cada semente e componente secreto daquela época mítica e explosiva, os anos 1970 na Itália”. A escalada da repressão, a vigilância onipresente, o desemprego, o fracasso das saídas revolucionárias, o biopoder, tudo se atravessa nesse aglomerado provisório e mutante com jeito de ágora contemporânea e rebate sobre o plano doméstico. O rosto é a praça pública. A praça pública é o rosto. Anna é também a Itália.

Teatro da crueldade

No interior da casa, Anna e Massimo se engajam numa relação de uma intimidade atroz. Tudo o que aprendemos com a história do documentário sobre a necessidade da distância, a primazia do respeito na relação entre cineasta e sujeito filmado, parece não se adequar ao que se passa em Anna. Qual um Jack Smith italiano, Sarchielli (o ator experimentado que trabalhara com Fellini, Fulci, Gassman, Bertolucci) é essencialmente um provocador: instiga a garota, perturba-a, dirige-a de dentro da cena. Ela se entrega ao jogo, mas por diversas vezes se recusa a atuar. Uma reconstituição de uma cena na cozinha tem de ser feita várias vezes, porque Anna não atende aos comandos do diretor. Em um “ato de vingança”, como definiu Rachel Kushner, contamina toda a equipe do filme com piolhos.

A proximidade é física: os dois passam boa parte do filme abraçados, encostados um ao outro. O carinho e a afeição mútuos são evidentes, mas também salta aos olhos uma violência crescentemente perversa, que nos surpreende e enoja de uma maneira que não acreditávamos ser possível diante de um filme. Como descreve Andrea Picard, “vemos com uma descrença atordoada, como se uma massa confusa de sentimentos e emoções contraditórios nos acometesse de uma vez: piedade, compaixão, raiva, estranha expectativa, imensa frustração, ceticismo”. Em vários momentos, a vontade é de saltar para dentro da cena e cuspir na cara do pulha bigodudo que importuna a menina com as propostas mais aviltantes. Massimo não é um jovem tirano como o João Moreira Salles nos brutos da primeira versão de Santiago (2007); em cena, Massimo é um completo canalha, que atravessa inúmeras vezes a linha básica do respeito a um ser humano.

A vulnerabilidade de Anna é tal que ela se torna uma marionete, literalmente nas mãos do déspota, que aperta o seio da menina grávida para ver se há leite. Mas aqui há uma diferença crucial: a performance de Massimo não se dá atrás da câmera, mas em cena, inteiramente exposta aos olhos, aos ouvidos e ao julgamento do espectador. Anna não é um filme sobre o fracasso, que conta com a mediação da voz over para nos contar de das atrocidades passadas. Em Anna, a desgraça é visível e audível em sua inteireza, ocupa cada centímetro do quadro, cada decibel dos alto-falantes.

Vemos Massimo a perpetrar seu jogo sórdido, mas o enquadramento persegue, sobretudo e obsessivamente, o rosto de Anna, a sustentar as negativas, a manifestar com a palavra ou com o olhar sua recusa inarredável. A certa altura, ela diz: “coloque-se no meu lugar”. Ao que ele responde: “não se preocupe, eu estarei no seu lugar em breve”. A resposta é certamente mais uma canalhice de Sarchielli (como seria possível que os dois estivessem, em qualquer sentido, em condições de igualdade?), mas aponta para um princípio fundamental do filme: em nenhum momento, a mise-en-scène de Anna reduplica a sordidez de Massimo, pois a câmera de Grifi é impiedosa também com ele. Se em Santiago o diretor pode se servir da voz de outrem e da segurança do tempo decorrido desde as filmagens, em Anna ninguém está a salvo. O teatro da crueldade é brutal e não há pílula dourada que amenize o desastre.

Da abjeção?

Diante de uma sequência como a do banho, em que o corpo da menina é exposto na frontalidade de sua nudez e manipulado pelas mãos de Massimo, Anna certamente nos faz pensar na condenação rivettiana ao travelling de Kapò (Gillo Pontecorvo, 1960) em “Da abjeção”, provavelmente o texto mais influente da crítica no século XX. Esse “dogma de carteirinha, o axioma que não se discutia, o ponto limite de todo debate”, como o chamou Daney, poderia ser invocado aqui para rejeitar e enterrar de uma vez por todas o gesto de Grifi e Sarchielli. No entanto, é o próprio Rivette, no mesmo texto, que diz: “Existem coisas que só devem ser abordadas no temor e no terror; a morte é uma delas, sem dúvida; e como, no momento de filmar uma coisa tão misteriosa, não se sentir um impostor? Mais valeria em todo caso se questionar, e inserir essa interrogação, de alguma forma, naquilo que se filma; mas a dúvida é aquilo de que Pontecorvo e seus iguais estão mais desprovidos”.

A dúvida que falta a Pontecorvo é a que perpassa toda a mise-en-scène e a montagem de Anna. Desde a exposição dos esboços de cenas até o vaivém entre a casa e a praça, desde as mil vezes em que a garota diz não até as acusações lançadas in situ por aqueles que participam da experiência, o filme não cessa de se dobrar sobre si mesmo, de se abrir para o questionamento radical de seus princípios. As frases incandescentes dos vagabundos iluminados dizem respeito a Anna, mas também a Anna: não é apenas o destino da garota que está em jogo, mas o do filme. Numa sequência, uma amiga confronta Massimo e lhe diz que ele é um aproveitador, que se serviu da condição da menina para saciar sua vontade de filmar. Um corte e uma cartela então nos transportam de súbito para um flashback – em que o tirano toca o corpo da menina, insiste, até que ela grita um sonoro “Não!” – e um novo corte nos devolve ao exato momento da fala da mulher, que, de dentro do filme, continua a interpelar os responsáveis.

Noutro momento, um corte interrompe mais uma cena doméstica (aquela em que Massimo instiga Anna a fingir um boquete) e nos leva de volta à Piazza Navona, direto para um protesto feminista no qual um dos primeiros slogans a se ouvir da boca das ativistas é: “em casa/o homem é burguês/a mulher é proletária”. A câmera de Grifi acompanha o movimento da multidão e flagra o momento em que um policial se dirige às mulheres com ar paternalista (“Moças, vão para a calçada!” – frase que é repetida numa cartela), apenas para começar a espancá-las no minuto seguinte. Impossível não traçar o vínculo entre o biopoder que se exerce a olhos vistos na sociedade romana (essa em que há “duzentos mil policiais, um para cada dez pessoas”) e a gestão do corpo da menina na cena. O vaivém constante da montagem faz com que, inevitavelmente, as cenas da praça e as da casa ricocheteiem umas sobre as outras.

Novamente Rivette, numa frase que já desautoriza a instituição do “travelling de Kapò” como dogma: “não pode haver absoluto da mise-en-scène, pois não há mise-en-scène no absoluto”. Condenar isoladamente um plano ou uma sequência de Anna, sem atentar para a reflexividade vigorosa da montagem, seria operar um conceito como um mandamento de uma religião. Mas é importante também separar as coisas: Anna não é um filme reflexivo aos moldes do ensaio autobiográfico contemporâneo; é uma batalha campal – irresolvida e irresolúvel – entre um desejo de filme e os dilemas de sua realização. Não é um fracasso tornado palatável pelo intelecto; é uma ferida aberta, visível e dolorosa como uma fratura exposta, cujo sangue não pode ser estancado nem com as luzes acesas ao final da sessão.

Non, ou a mulher que deixou sua vontade no filme

Anna é uma potência de não. Toda a sua existência parece governada por um non renitente, que se espalha como um líquido viscoso por todos os lados. Não à família, não às convenções da sociedade patriarcal, não às instituições de toda ordem – da esquerda à direita –, não ao próprio filme, mas também um não ainda mais profundo, que diz respeito à própria possibilidade de existir no mundo e que ela carrega consigo no corpo, nas chagas das repetidas tentativas de suicídio. Anna é ao mesmo tempo o emblema da vida nua – absolutamente vulnerável e entregue à gestão dos poderes (governamentais, médicos ou cinematográficos) – e uma energia de renúncia indomável, que não se deixa aplastar nunca. “Io sono molto dura”, insiste ela, como se sua única possibilidade de afirmação fosse a negatividade absoluta.

No epílogo filmado em 1973, Vincenzo, o eletricista do filme que “abandona o posto e entra em campo” (como diz uma cartela) para viver com Anna, conta sobre o que se passou com ela depois que os dois foram viver juntos após o nascimento de sua filha: um dia, sem prévio aviso e sem olhar para trás, a garota fugiu de casa e desapareceu, deixando o bebê. O rapaz reflete, como se a censurasse uma vez mais: o não de Anna não é revolucionário (não é o não da irreconciliação de Straub-Huillet, diríamos nós), mas um não ao amor, um não à vida. Potência de rejeição imparável, a essa altura o espectro de Anna abandonou também o filme, que é obrigado a terminar sem a presença magnética de seu rosto. De certa maneira, Anna traça o percurso de uma sucção do que restava da vontade de viver de Anna, que está lá, espalhada na duração do filme, mas já está ausente nos minutos que antecedem o abrupto corte final e a palavra Fine que se desintegra na tela.

O percurso do espectador também é esse: do arrebatador encanto inicial ao atordoamento com a violência no processo até a sensação de completo abandono ao final. Saio da sessão de Anna como se algo do peso do meu corpo tivesse sido depositado para sempre naquela sala, como se uma porção da minha vontade de viver também tivesse sido sugada por aquela tela infernal, como se uma doença desconhecida me exaurisse o ânimo. Doença do mundo (um país nunca foi tão parecido com uma patologia), doença da humanidade (um diretor nunca foi tão violento com quem filma), doença do cinema (a corrosão da carne de um filme nunca foi tão marcante). Mas Anna não é apenas um filme enfermo. Anna é uma praga contagiosa, destinada para sempre a amaldiçoar a todos e todas que ousarem se aproximar.

+ CINÉTICA