Era Uma Vez em Tóquio (Tôkyô Monogatari), de Yasujiro Ozu (Japão, 1953)

março 23, 2014 em Dalila Martins, Em Cartaz

そうではありませんか?Não é mesmo?

por Dalila Martins

Nos filmes de Yasujiro Ozu, a câmera se posiciona alheia aos acontecimentos, como se estivesse deslocada das cenas, ao lado dos objetos, à altura das crianças ou pulverizada na atmosfera. Não obstante, em oxímoro, sua distância afina a atenção do olhar, pois relativiza o que é visto, isto é, coloca em relação o cotidiano repetidamente abordado e algo oculto, a matéria escura do presente. Seus espaços vazios (Deleuze) ou os famosos pillow-shots (Burch), como as lápides do cemitério em Onomichi ou os dois pares de chinelos ao lado de fora do quarto da pousada em Atami, sintetizam a questão da suspensão de significado da diegese, mas ignoram o conflito essencial entre relatividade e ordenação, que se desenvolve através da narrativa. Em vez da busca pela pureza do espaço-tempo, a percepção do lugar como uma delicada trama – tal qual o tecido onde sempre se inscrevem os créditos – de inúmeros e mutáveis, porém jamais intercambiáveis, pontos de vista: eis a maior lição de sua obra-prima Era Uma Vez em Tóquio.

O mote é comum, mas seu efeito é elaborado. Um velho casal, habitante do litoral do Japão, visita os filhos na capital e, ao voltar, a mãe (Chieko Higashiyama) adoece e morre na presença de toda a família, que rumou às pressas ao saber da notícia. Assim é a história: uma travessia replicada. Este desdobramento do filme instaura uma alternância de pontos de vista, ora velados, ora desvelados, que transforma os sentidos das ações, adia as definições taxativas de comportamento e impede as identificações apressadas com pais e filhos. Apesar da via de mão dupla, não existe uma revisão de um percurso pelo outro com uma curva dramática que tende a resolver-se; não há certezas, apenas a elasticidade do presente por causa das tensões superficiais. Contudo, tais retesamentos não geram desespero, mas paciência meditativa: quando debaixo d’água, é preciso olhar os objetos de modo distinto. E a morte como situação limite é também uma maneira de proteção contra a banalidade, equivale à resistência das coisas, do mundo e das pessoas perante a conformação. Pois aquilo que se torna remoto escapa da especulação generalizada, opondo a opacidade à volatilidade da vida contemporânea.

O primeiro desvelamento se refere a um abalo de zelo. A estadia do senhor e da senhora Hirayama na grande Tóquio desconhecida impacta sua rotina serena, interditando a comodidade de seus hábitos caracterizados no epílogo, quando da arrumação das malas e da displicência a respeito de um travesseiro inflável de viagem. O anonimato do objeto, que fora guardado sem que se dessem conta, logo se abaterá sobre eles. Já que seus filhos Shige (Haruko Sugimura) e Koichi (Sô Yamamura), por demais atribulados com seus afazeres profissionais, não podem acompanhá-los por muito tempo, os Hirayama são obrigados a perambular pela cidade.

Impossível de ser contida em um único plano, mesmo geral, a megalópole aparece de três formas no filme: a primeira, como excertos de paisagem urbana (postes, chaminés, vielas, fachadas, etc.), sem conexão direta com os eventos; a segunda, como uma espécie artificiosa de cartão postal conservado pelas janelas do ônibus turístico em que fazem sightseeing; e a terceira, como imensidão invisível indicada pelos parapeitos de um edifício e de uma ponte, de onde a nora Noriko (Setsuko Hara) aponta com imprecisão a direção das casas dos parentes e de onde a velha experimenta uma sensação vertiginosa ao imaginar perder-se pelo aglomerado de ruas, respectivamente. Se, pela convenção cinematográfica, seguir-se-ia o ponto de vista dos protagonistas, o que acontece de fato é o transbordamento do ambiente citadino, que força o pacato casal à deriva. É o ponto de vista absorto de Tóquio que se impõe pela densa ausência de totalidade e não o contrário.

Paralelamente, o núcleo familiar que poderia restabelecer o conforto comprometido pelo caos urbano está desmantelado, seja pela distância de anos que a geografia impôs, seja pelos diferentes estágios das vidas de cada um de seus membros, ou ainda pela lógica individual de trabalho duro de uma sociedade capitalista em reconstrução pós-guerra. O espírito de celebração não se sustenta nos momentos compartilhados. Os filhos parecem apenas aturar os pais por alguns dias, sabendo que a despedida em breve ocorrerá, e estes parecem aceitar a fria recepção com conivência, sem demonstrar incômodo algum. A única pessoa que trata o velho casal com mais ternura é Noriko, viúva de seu filho militar. Entretanto, ela mesma confessa ao sogro, depois do funeral da senhora Hirayama, ser uma pessoa egoísta, não tão devota do falecido marido quanto aparenta.

Neste convívio social, o excesso de etiqueta se mescla a uma aproximação afetiva (familiarização), na mesma medida em que a falta de cerimônia se confunde com uma forte intimidade (naturalidade). E, dentro desta lógica, a frontalidade desviante dos olhares das personagens em relação à câmera, comum ao estilo de Ozu, potencializa a ambivalência. A amizade entre nora e sogra é exemplar a esse respeito: o reconhecimento da condição solitária de ambas é o que cria empatia e também o que sela sua imparcialidade. Mas é a ligeira troca de palavras entre Shukishi Hirayama (Chishû Ryû) e Noriko, no alto de um pátio, na manhã seguinte à morte de sua esposa, que faz do estranhamento um acalanto indispensável. A nora chama o sogro de ‘pai’ para avisá-lo da chegada de seu filho Keizo (Shirô Osaka) no trem de Osaka, uma gentileza utilitária capaz de transpor a barreira da tristeza e chamar de volta à realidade prática. Ele, então, responde com o simplório “que belo amanhecer”, um aforismo vago que, proferido num momento como aquele, além de soar falso como um clichê, eleva-se à categoria do absurdo e, por isso mesmo, revela-se como única forma adequada de expressão em palavras do ponto de vista de alguém afligido pela impermanência. O que resta dizer? Ironicamente, uma frase feita sinaliza honestidade.

Há, contudo, uma curiosa exceção no balanceamento entre ordenação e entropia. As crianças e os mais jovens rompem com o costume de apaziguamento das afeições, predominante no convívio familiar; não completam a sublimação de suas vontades contrariadas. Ao chegar da escola, o pré-adolescente Minoru (Zen Murase) fica indignado ao descobrir que sua mesa foi trocada de posição para a recepção de seus avós e, ao ter seu passeio dominical cancelado por causa de uma consulta de emergência de seu pai, argumenta aos berros e derruba algumas coisas ao chão. Isamu (Mitsuhiro Môri), seu irmão mais novo, por duas vezes foge, como um bichinho indomado, quando o colo de sua avó é oferecido, uma reação de cunho mais gracioso que repreensível, de acordo com os adultos. É, no entanto, Kyoko (Kyôko Kagawa), a filha temporã do velho casal Hirayama, quem ouve, mesmo revoltada, uma explicação de Noriko acerca do amortecimento das pessoas ao longo da vida. Ela trabalha como professora do jardim de infância e sua atenção aos conselhos da cunhada encerra um ciclo evolutivo, pois ela se torna responsável por transmitir a sabedoria adquirida, apesar de ainda não poder concordar com isso. Seu ponto de vista é o de uma dobradura que encontra na transfiguração sua funcionalidade.

Se Shige e Koichi são os filhos omissos que oferecem em seus lugares o caos de Tóquio e Atami, e se Kyoko é a filha das bordas que carrega em si o início da vida adulta e o fim da juventude, há ainda o descompasso de Keizo Hirayama (Shirô Osaka) e a ausência presente do falecido marido de Noriko, o filho militar. Na sequência de Osaka, Keizo comenta com um colega de trabalho sobre a visita inesperada de seus pais, devido ao mal-estar sentido por sua mãe na viagem de trem de volta a Onomichi. Também veem-se o senhor e a senhora Hirayama conversando sobre o imprevisto na suposta casa do filho, mas jamais o próprio encontro entre eles. Como extensão, Keizo chega tarde demais para se despedir da mãe moribunda e mostra-se inconsolavelmente arrependido no funeral.

Quanto ao filho morto, seu retrato está exposto na sala de sua viúva e a ele o velho casal faz referência ao adentrar o pequeno aposento conjugado. Neste instante de observação, Ozu deturpa a regra clássica do cinema de apresentar ao espectador aquilo sobre o quê se fala: em vez de um close-up, a foto se mantém ao fundo, na estante, emoldurada pelos pais em primeiro plano, que divagam carinhosamente a seu respeito. Instala-se uma ambiência propícia para a imaginação, isto é, para o processo de resgate de imagens inerente à memória, que imprescinde de fabulação e apagamento. Antepõe-se, aqui, a invisibilidade à familiaridade, procedimento caro a todos os filmes de Ozu, cuja representação cenográfica é a própria tipicidade da arquitetura japonesa, com suas paredes transparentes, biombos de papel e módulos deslizantes, conflagradora de um labirinto cotidiano.

Essa ideia de velatura sugerida pelas habitações e a idiossincrática disposição dos objetos domésticos, como garrafas de saquê, vasos e chaleiras, remete a uma determinada abordagem da vertente pictórica denominada natureza-morta, desenvolvida pelo pintor italiano Giorgio Morandi, no século XX. Tradicionalmente, os quadros de naturezas-mortas unificam elementos díspares e congelam o tempo pela sobreposição de instantes isolados, de modo a enfatizar a solidão espacial e a heterogeneidade. A pintura metafísica apropriou-se dessa temática como metáfora da modernidade: a imagem da melancolia diante da perda da experiência, o triunfo da reificação ou o fim da história. Morandi, inversamente, insiste em romper com o isolamento e fazer as coisas se comunicarem através de sua refinada técnica tonalista. Uma luz esbranquiçada tudo envolve, fazendo coincidir figuras e fundo, num processo de harmonização rebaixado, manso e silencioso. Porém, segundo descrição do pintor Paulo Pasta, cuja obra ecoa o legado de Morandi no Brasil, tal luminosidade comungadora dá a ver a matéria mesma do universo, aquilo que constitui todas as coisas: minerais, cinzas e ossos – um aglomerado de poeira cósmica. Ou seja, paradoxalmente, a unificação do mundo se realiza na morte. E, assim, velar justifica seus múltiplos sentidos: zelar, cuidar daqueles que se foram; cobrir, encobrir, descobrir.

Natureza Morta (1956), Giorgio Morandi

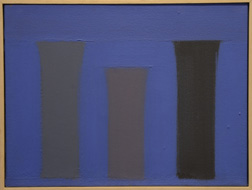

Colunas (1996), Paulo Pasta

Na Grécia antiga, o rio que separava o mundo dos mortos do mundo dos vivos era denominado Léthos. Nele, condensava-se uma bruma que espalhava o esquecimento por quem o atravessasse. De seu nome, surgiu o principal conceito de verdade, alethéia, o ‘não esquecimento’. Na cena em que a avó caminha com o pequenino Isamu, no topo de um morro na periferia de Tóquio, ela pergunta, fitando-o: “o que você vai ser quando crescer… um médico, como seu pai?”. A dúvida, entretanto, parece dirigir-se a si mesma, pois o garotinho, mais do que se calar de costas, parece não lhe dar ouvidos, permanecendo entretido com as flores do capim. E o espaço, antes apresentado num plano geral, é então decupado num tipo assombroso de campo e contracampo, cuja junção opera como intervalo abismal entre mundos, prefigurando a morte iminente da senhora Hirayama. Ela, em seguida, lamenta: “penso se ainda estarei por aqui quando você se tornar médico.” A montagem de retorno ao interior da casa de Koichi, de onde o senhor Hirayama avistara sua esposa e seu neto, conduzida pelo plano aberto dele sentado no centro, perfilado e com olhar enlevado, transforma o que fora codificado como ponto de vista subjetivo em recordação ou nostalgia. O que será retomado ao final do filme, no plano em que Shukishi se encontra sozinho enquanto viúvo, logo após os membros da família terem partido para suas moradas longínquas. Desta vez, ele está descentralizado, sua postura demarcando um amplo vazio atrás de suas costas, na esquerda do quadro; é o incenso espiralado que ocupa o meio, sua fumaça delineando o ponto de vista da recém falecida, num movimento de amparo e libertação.

A todo tipo de afasia, Ozu, precipitado pela angústia da transitoriedade, não obstante, interpela um fino senso de humor. Talvez o exemplo mais gritante seja a sequência em que o velho casal passa alguns dias na estância termal de Atami, despachado pelos atarefados filhos. Hospedados em uma pousada lotada, eles têm seu sono comprometido pela efusão juvenil; as intensas vibrações do antro festivo, ao lado, causam-lhes uma sensação de sufocamento. Na manhã seguinte, contudo, Shukishi e Tomi Hirayama aparecem calmamente acomodados no quebra-mar, contemplando o horizonte. A água flui resplandecente, sua superfície cintilando pelo sol que tudo abarca. Tamanha beleza da imagem serve como invólucro protetor contra a profanação da ordem cultivada a dois, ao longo das décadas, outra espécie de velatura. No entanto, nem essa difusão sacral sobrevive por muito tempo, sendo interrompida pelas apreciações futriqueiras de duas empregadas do hotel, a respeito da tórrida noite anterior. Tão logo o plano da beira-mar é restituído, decidem, então, voltar para casa, como se considerassem o risco da perturbação mesmo indiretamente, já que a conversa das moças que efetuam a limpeza no local não é de fato presenciada. Assim, Ozu parece assinalar, a vulgaridade é uma eterna ameaça que paira no cotidiano; está na ordem do dia. A inconstância do real traduzida na justaposição paralática de ordenação e caos dentro dos mesmos fenômenos diários não deixa de aludir ao espírito cômico nonsense do cinema mais popular. E, se tanto se pensou, de modo proselitista, sobre a obra de Yasujiro Ozu como epítome de teorias de arte contemporânea que celebram imprudentemente o vazio, o descentramento, a duração, a antinarrativa, etc., sem relativizá-los, proponho o desequilíbrio dessa lógica e o reparo nos gestos mais triviais. Era Uma Vez em Tóquio proporciona ao espectador o questionamento de possibilidades de ação e retração ao longo do tempo, pela incansável serialização de emoções humanas contrastantes diante de um mundo terrificantemente administrado. E isso, hoje em dia, não deixa de ser mais radical do que intrincadas elucubrações conceituais ou poéticas que eliminam do mapa as pessoas e suas histórias.

+ CINÉTICA