Com vista para dentro

janeiro 25, 2016 em Em Pauta, Fábio Andrade

por Fábio Andrade

Ainda nos primeiros minutos de Cavalo Dinheiro, Ventura, de roupão e meias, sentado sobre uma maca, é interrogado por uma voz sem corpo, fora de quadro. Talvez por influência da mínima mobília, das paredes brancas e por certa falta de imaginação, a voz é facilmente atribuída a um médico, embora o tom esteja mais próximo de uma interrogatório policial. Essa voz traz perguntas atrás de perguntas, e ali, entre as respostas e não-respostas de Ventura, faz-se todo o filme.

Retornaremos outras vezes a este primeiro interrogatório. Retornaremos pois, como o filme, jamais saímos dele (mas não Ventura – Ventura sequer está ali). Entre respostas diretas, de caráter objetivo (escolha que parece ser a maior demonstração de subjetividade de Ventura em todo o filme) e que guardam todo o sustentáculo da trama, chama atenção não exatamente o que permanece sem resposta, mas o que recebe a resposta que não foi perguntada. “Sabe ler e escrever?”, indaga a voz. Ventura, já deitado, combalido sob o peso do momento que não passa, faz silêncio por alguns instantes, para depois responder: “Estou ouvindo um homem a chorar”. A banda sonora, riscada por metais que rangem e por rastros de uma existência pontual que jamais se configura como verdadeira paisagem fora de quadro, não parece trazer qualquer choro de fato. Mas isso pouco importa. O choro não vem de fora, pois não há fora; tampouco é exatamente no presente, pois o presente de Ventura é um acúmulo de inúmeros passados e nenhum futuro… é tudo, menos um presente. O choro é permanente. A pergunta ficará sem resposta.

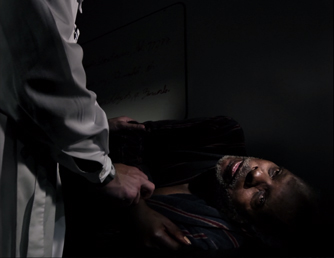

Até que, no plano seguinte, o homem de jaleco – será o dono da voz? Tudo indica que sim, embora a noite já caia sobre as paredes brancas e este salto no tempo tratado como continuidade possa dar conta de todo o tempo, uma vez que qualquer chance de progressão já foi dizimada pela vontade de progresso, e todo homem de uniforme é somente um homem de uniforme – se aproxima do protagonista decaído para tomar-lhe os batimentos cardíacos. Ali, quando tudo já parece ter acontecido e tudo ainda está por continuar acontecendo, eternamente, um monumental gesto de Ventura se dá em furtividade lenta que não demanda um plano detalhe: estica o braço até o peito do médico e toma-lhe a caneta presa ao bolso. O gesto não só responde à pergunta adiada pelo choro do plano anterior, como estabelece uma diferença notável entre a diegese (senão o método) de Cavalo Dinheiro e dos filmes anteriores de Pedro Costa: esta história só pode ser escrita de próprio punho. Pedro Costa faz-se cavalo: desta feita, viveremos dentro de Ventura.

O mundo, portanto, já não é mais mundo, pois o que temos aqui é a manifestação de uma subjetividade que parece objetiva, de um ponto de vista em grande angular. Fontainhas permanece como escombro e como assombro, pois o espaço, aqui, como o tempo, é de outra qualidade. Portas levam a cômodos, que levam a outras portas, que dão em corredores cheios de portas, que dão em outros cômodos e outras portas e outros corredores cheios de portas – ou, por fim, a um elevador, onde se entra para ir a lugar algum, em uma viagem que nunca termina. Janelas permitem que a noite invada o sono, trazendo um poste da rua para dentro do quarto ou um recorte de luz intensa a ferir os olhos – luz que está mais para a agressão concreta do nascimento do que para a imagem de redenção transcendente da morte. Mas essas janelas não oferecem a possibilidade de vista do dia, explodindo na superexposição de um branco que cega e paralisa. A imagem baziniana do cinema como uma janela para a realidade é reafirmada por inversão, irmanando-se à necessidade caligráfica de Ventura: este mundo é feito de janelas que só dão vista para dentro.

À imagem da experiência de Ventura, Cavalo Dinheiro é construído como uma grande caixa de eco. Para todo lugar que se vá, dá-se de cara com paredes que rebatem e empurram de volta para o centro. Pouco aqui é de fato decodificável; tudo é vivenciável. Palavras vão e voltam, debatendo-se com uma data da qual não se sai, feito um disco arranhado: “Tenho dezenove anos e três meses. Hoje é 11 de Março de 1975”, diz Ventura, estátua que não parece ter envelhecido entre Juventude em Marcha (2006) e Cavalo Dinheiro, e que traz como índice de passagem do tempo um tremor acentuado nas mãos, feito os pixels encavalados nas linhas retas do sensor de baixa definição da câmera de Costa… como se a vida ou o pranto estivessem forçando para romper a barreira da pele, em erupção. A data define o trauma como a tentativa de golpe de estado do General António de Spínola, que, mesmo malfadada, permanece aqui marco central de uma história de opressão que não cessa: para Ventura, os efeitos do golpe permanecem em curso.

Afinal, toda economia é feita de opressões – estado de sítio simbolizado no filme pelos médicos e soldados (nada mais conveniente à opressão programática do que disfarçar-se de loucura) que parecem ser os únicos a restarem junto aos moradores de o que sobrou de Fontainhas – e Ventura sabe, sua pele sabe, o destino que lhe é possível neste espaço. “Vai acontecer mais uma vez sim, senhor”, diz ao médico. “Nós continuaremos caindo do terceiro andar”, diz pouco antes aos amigos. “Nós continuaremos sendo cortados pelas máquinas das fábricas. Nossa cabeça e pulmão continuarão doendo”. Mais tarde, na caminhada por ruínas de locais de trabalho que já não mais trabalham, encontra Bemvindo, que espera há vinte anos entre os destroços: “só saio daqui com o salário na mão”. Cavalo Dinheiro é este limbo onde se lamenta ter entrado e do qual não há possibilidade de sair, restando apenas a possibilidade de vagar, feito alma penada, por entre os escombros de tudo que não foi e para sempre será.

Essa obsessão com origem, mas sem destino, organiza o filme como eterno retorno, espécie de labirinto no tempo e no espaço, feito um disco arranhado em sussurros e mantras que não buscam sublimação religiosa, mas no máximo a clareza imanente de sua própria condição histórica: tudo vai se repetir novamente. Neste filme sem fora, a ancestralidade de um sistema de exclusões encarnada por este herói a quem não foi permitida a ação (um hero sem action, sem telos; um herói a rondar sua própria impossibilidade) se manifesta no rebatimento inevitável na história do cinema e da arte, como os pés de Ventura, enfim liberto (jamais liberto), sobrepostos aos punhais: Nosferatu (1922); A Última Gargalhada (1924); M (1931); A Regra do Jogo (1936); I Walked With a Zombie (1943), Recordações da Casa Amarela (1989), mas também o lo-fi acidental das microfotografias sociais de Jacob Riis que abrem o filme, e o eco riscado décadas depois, nas paredes de Roger Ballen e nos barracos cheios de identidade de Fontainhas.

A diferença entre o cinema de Pedro Costa e a fundação que o precedeu está na natureza dessa experiência. Enquanto grande parte do modelo de herói (ou anti-herói) que o diretor projeta sobre e com Ventura se dá dentro de um modelo de ação teleológica (um chronos – o fluxo linear do tempo – que ruma ao kairos – o momento culminante da epifania), a experiência de Ventura parece mais próxima da temporalidade que os gregos se referiam como aion – segundo descrição de Deleuze, um tempo de flutuação sem pulso, de um transcorrer sem possibilidade de rumo, que se manifesta pela presença simultânea de passado e futuro como meras extensões, mas também como puras repetições. Não há possibilidade de saída, pois o tempo não escorre para um ralo definido; represado, ele se realimenta, devolvendo Ventura aos mesmos corredores que revolvem à data fatídica que desgraçou sua vida, repetindo-se como um olhar fixo no instantâneo de um retrato: um filme que começa como pintura e termina como reflexo.

Essa forma de experiência alinha Cavalo Dinheiro a uma certa faceta do herói cinematográfico contemporâneo, trazendo, porém, novos elementos. No artigo Between Erlebnis and Erfahrung: Cinema Experience with Benjamin, Thomas Elsaesser define a experiência temporal do filme noir em relação ao cinema clássico com termos que se aplicam sem esforço a Cavalo Dinheiro (não exatamente um neo-noir, mas um filme igualmente consciente da relação possível de seu lugar com o passado): “no momento da experiência limítrofe, já se é invariavelmente cedo demais/tarde demais; já se é invariavelmente agora e sempre”. Se, por um lado, é exatamente essa convivência de tempos do aion que fundamenta o conceito de imagem-tempo, de Deleuze, a diferença é que no mundo de Ventura não há sequer um presente onde tudo possa conviver. A imagem-tempo se reconfigura como artigo de luxo – senão burguês, decerto sobrevivente. Entre os escombros, o que existe é apenas um espaço e um tempo espectrais, onde tudo deságua, mas nada de fato pode ser – ou, nas palavras de Elsaesser, “em vez de se falar de uma experiência do fracasso, como no noir clássico, teríamos que falar sobre o próprio fracasso da experiência”. É exatamente a experiência que é negada a Ventura, e a vivência dessa negação, a vivência dessa não-vida, o que o filme encena. A flutuação do aion – o tempo do fracasso da experiência, esmagado entre uma data que não pode voltar, pois nunca realmente se foi – é a vivência do morto-vivo, a “não-existência do cadáver” (Elsaesser).

A questão é que, para o herói morto-vivo, a chance de reconciliação com a vida passa antes de mais nada pela reconquista possibilidade de morrer, ao resgatar o vislumbre de um telos neste tempo em eterno loop. “Se estes protagonistas são ‘homens mortos’ (…), psicanaliticamente falando, eles já se desprenderam da ordem simbólica de desejo e falta, e se tornaram ‘criaturas de impulso’, autômatos psíquicos ou zumbis, cujo objetivo narrativo está menos em reconquistar sua capacidade de ‘desejar’ do que em restaurar sua (consciência de) mortalidade (de maneira a poderem colocar um ponto final)”, escreveu Elsaesser.

É daí que parece surgir a presença desconcertante de Vitalina – assim como Ventura, personagem de nome tão extraordinário que só pode ser real. Ela surge como oportunidade de cura, de restauração, justamente por insistir que seu marido está morto, enquanto Ventura afirma que “Ele está aqui comigo. Está magrinho, mas está vivo”, preso, a falar com as paredes, naquele mesmo não-espaço por onde ela passa apenas de visita. Seu trauma, afinal, carrega uma outra data – a sua data; o seu trauma; um outro ponto em uma linha de montagem de opressões que não cessa de fazer vítimas: 23 de Junho de 2013, dia da morte de seu marido que a trouxe a Portugal e àquele hospital.

Nas catacumbas daquele não-lugar, os dois se encontram de súbito e prontamente se reconhecem na especificidade de sua origem (e reconhecer a origem é fazer as pazes com a inevitabilidade do fim – tudo aquilo que Ventura não tem): “Vitalina de Figueira das Naus”, ele diz. “Ventura de Chão do Monte”, ela confirma. Diferente de Ventura, o fantasma dela é específico e localizado; embora tenha contaminado tudo que veio depois, ele não transformou-se neste simulacro de vida. Seu sofrimento tem um começo e um fim (que não parece próximo, mas parece existir, e isso basta), e por isso é ela a personagem que vem buscá-lo em sua eterna andança em círculos, para tirá-lo do vício das canções com letras esburacadas pelo tempo e da lógica cotidiana que aceita que “o sangue pinga no chão, mas ninguém vê a navalha”.

Pois se Ventura se vai, em sua caminhada sem passeio pelo mundo dos mortos, é Vitalina quem faz com que ele volte. Volta munido de um envelope, provavelmente preenchido pelo próprio punho, com a caneta roubada do médico (e as palavras sopradas ao ouvido pelo homem que chora e sobrevive em uma pintura e toma uma última sopa à mesa do hospital – o homem magrinho, mas vivo), e diz: “uma carta do seu marido”. Há algo de perversamente comum no não-lugar onde está preso Ventura. Há algo de perversamente comum no 11 de Março de 1975, ou em qualquer data que se mostre igualmente capaz de devorar todas as outras datas, pois na agonia cotidiana todos os dias são sempre os mesmos e o inferno é um só. Com Cavalo Dinheiro, Pedro Costa consegue a proeza de realizar sua obra mais desafiadoramente aberta e, ao mesmo tempo, seu filme mais claramente militante. No eterno não-presente de Ventura, cabemos todos nós.

+ CINÉTICA